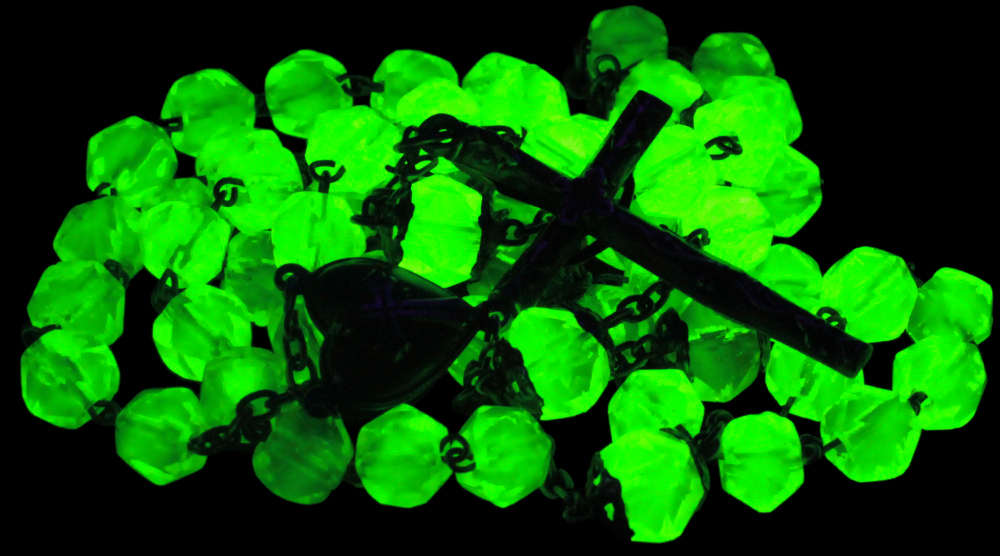

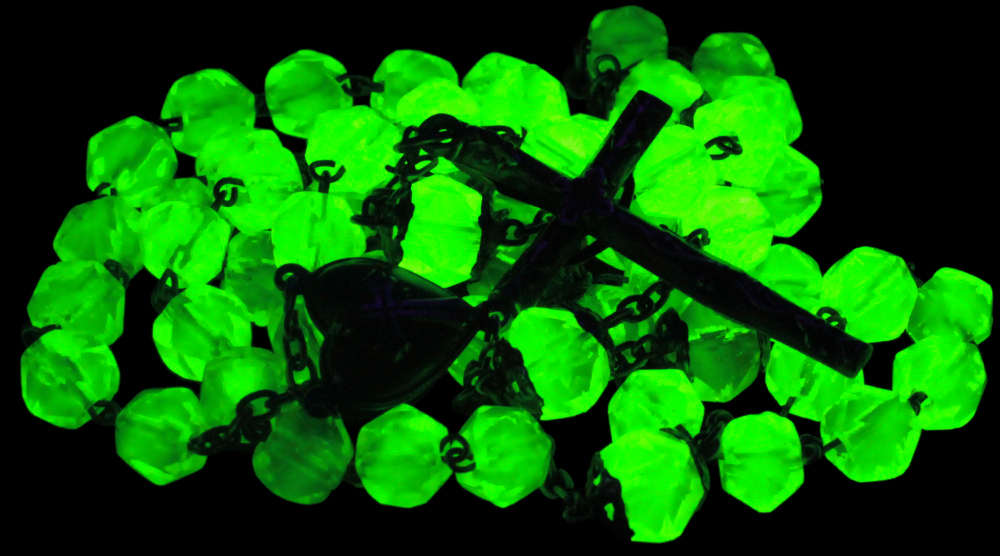

極稀少品 ケルトのヤドリギと生命樹 《銀のアンティーク・シャプレ》 神の恩寵に照らされるアヴェ・マリア 全長 47.5センチメートル

環状部分を二重にして測ったロザリオの全長 47.5 cm

環状部分の周の長さ 62 cm

重量 34.9 g

突出部分を含むクルシフィクスのサイズ 縦 40.9 x 横 22.3 mm

クルシフィクスの最大の厚み 5.0 mm

突出部分を含むクールのサイズ 縦 17.8 x 横 13.7 mm

クールの最大の厚み 7.0 mm

天使祝詞のビーズの直径 約 8 mm

主の祈りのビーズの直径 約 9 mm

フランス 十九世紀末から二十世紀初頭

銀で作ったクルシフィクス(仏 crucifix キリスト磔刑像の付いた十字架)とクール(仏 cœur センター・メダル)に、希望の象徴である緑のガラス製ビーズを取り合わせたシャプレ・ド・ラ・ヴィエルジュ(仏

chapelet de la Vierge 聖母のロザリオ)。明るい緑色に輝くビーズは重厚なクリスタル・ガラス製で、シャプレ(ロザリオ)全体は五百円硬貨五枚分の重量があります。いまから百年ないし百二十年ほど前、1900年前後のフランスで制作された美しい品物です。

本品のクルシフィクスとクール(仏 cœur 心臓、センター・メダル)には、本体から突出した環状部分にテト・ド・サングリエ(仏 tête de

sanglier イノシシの頭)が刻印されています。これらの刻印はごく小さいので写真を見てもわかりませんが、ルーペで確認済みです。テト・ド・サングリエはパリ造幣局のポワンソン(仏

poinçon 貴金属の純度の刻印、ホールマーク)で、純度八百パーミル(800/1000、八十パーセント)の銀を示します。チェーンは刻印するスペースが無いので検質印を有しませんが、クルシフィクス、クールと同様に銀でできています。

十九世紀のフランスにおいて、純度八百パーミルの銀は信心具に使われる最も高級な素材です。銀は高価なのでめっきとして使われるのが普通でしたが、本品は銀めっきではない銀そのもので出来ており、本品が特別な機会のために作られたシャプレ(仏

chapelet 数珠、ロザリオ)であることがわかります。現代の銀製品は硫化による黒ずみを嫌ってロジウムがめっきされていますが、本品はめっきを掛けない生(き)のままの銀製で、歳月を経たアンティーク品ならではの落ち着いた色をしています。

十字架にコルプス(羅 CORPUS キリスト像)が付いている場合、クルシフィクス(仏 crucifix)といいます。本品のクルシフィクスは打ち出し細工でコルプスを別作し、これを十字架に鑞付け(ろうづけ 溶接)しています。十字架は立体的にプレスした銀板を打ち抜いて二個の部品を作り、これを溶接して中空のラテン十字としています。ラテン十字とはカトリック教会が用いる十字架で、長い縦木と短い一本の横木を有し、縦木の中ほどよりも上方で横木が直交します。西ヨーロッパの十字架はラテン十字が普通ですし、わが国でもこの型の十字架を最も普通に目にします。本品の十字架もラテン十字で、美しい植物文様で飾られています。

十字架末端の装飾は、様式化されたアカンサス文(唐草文)によります。アカンサス文は古代ギリシア以来頻用された装飾意匠であり、ユダヤ・キリスト教に起源を有するわけではありません。しかしながらあらゆる意匠が担う象徴性は文化的文脈によって決定されるのであり、アカンサス文に関しても同様のことが言えます。

アカンサス(和名 ハアザミ)は学名をアカントゥス・モッリス(羅 Acanthus mollis)といいますが、属名アカントゥスはギリシア語アカントス(希

ἂκανθος 棘のある花)をラテン語式綴りで表記したものであり、アカントスはアカンタ(希 ἂκανθα 棘)とアントス(希 ἂνθοϛ 花)に由来します。リデル・スコット希英辞典第九版によると、古典ギリシア語の植物名アカントスは、ハアザミ、アラビアアカシア(Acacia

arabica)、ハリエニシダの近縁種(Genista acanthoclada)を指します。これらの植物は分類学上は互いに大きく隔たりますが、いずれも棘を有します。

末端がアカンサス文に変化した十字架は、それ自体がアカントス、すなわち棘のある植物です。しかるにユダヤ・キリスト教の象徴体系において、棘は原罪がもたらした神からの離反、死と苦しみを象徴します。「創世記」 3章 17~19節を七十人訳と新共同訳により引用します。

| 17. | τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου | 神はアダムに向かって言われた。「お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに、土は呪われるものとなった。お前は、生涯食べ物を得ようと苦しむ。 | ||

| 18. | ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι καὶ φάγῃ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ | お前に対して、土は茨とあざみを生えいでさせる。野の草を食べようとするお前に。 | ||

| 19. | ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήμφθης ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ | お前は顔に汗を流してパンを得る。土に返るときまで。お前がそこから取られた土に。塵にすぎないお前は塵に返る。」 |

上に引用した 3章18節において、新共同訳で「茨」と訳されているヘブル語の植物名は、七十人訳のギリシア語ではアカンタ(引用文中では複数対格形アカンタース ἀκάνθας)となっています。要するにアカンタ(棘)である十字架にキリストが架かり給うさまは、キリストが世の罪を除き給う過ぎ越しの子羊であることを示します。

キリストを描く標準的な図像において、光背は円の内部に十字架をあしらいます。すなわち聖母や諸聖人の光背は単なる円盤ですが、キリストの光背は円盤にマルタ十字様(よう)の図形が描かれます。クルシフィクスの十字架交差部にはキリストの光背が表されるのが通例ですが、通常であれば十字文のある円盤として表現される光背が、本品では円形の縁取りの無い十字架になっています。光背の十字架は花のようですが、この十字架をよく見るとアカンサスの変形であることがわかります。

アカンサスに置き換えらえた光背の十字架は植物を基調とする十字架全体の意匠によく調和します。しかしながらアカンサスが人の罪を象徴すること、救世主の十字架は最大のアルマ・クリスティ(羅 ARMA CHRISTI)であり、人の罪そのものと言えるほどの強い象徴性を有することを考えれば、アカンサスによる十字架は、救い主が人の罪を贖(あがな)うために受難し給うたことを端的に示しています。

キリストが架かり給うた十字架は、罪人に永遠の生命を与える生命樹です。メロヴィング期のラテン詩人フォルトゥーナートゥス(Venantius Honorius Clementianus Fortunatus,

c. 530 – c. 600/609)は、ポワチエのラドゴンド(Ste. Radegonde, c. 519 - 587)のサント・クロワ修道院にウェーラ・クルークス(羅 VERA CRUX 真の十字架 キリストが架かり給うた十字架のこと)の聖遺物がもたらされた際、「王の御旗は進み」(羅 VEXILLA REGIS PRODEUNT)という詩を作りました。この詩は聖歌として現在も十字架称讃の祝日に歌われていますが、現在のものは歌詞に変更が加えられています。下に示したのはフォルトゥーナートゥスによるオリジナルの詩で、日本語訳は筆者(広川)によります。

| Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, quo carne carnis conditor suspensus est patibulo. |

王の御旗は進み 十字架の奥義は輝く。 人を造り給える御方、人となり、 この奥義にて十字架に架かりたまえリ。 |

|||

| Confixa clavis viscera tendens manus, vestigia redemptionis gratia hic inmolata est hostia. |

主の臓腑は釘にて裂かれたり。 主の両手両脚は伸びたり。 救いのために、 かくの如く主は木に架かり、犠牲となりたまえり。 |

|||

| Quo vulneratus insuper mucrone diro lanceae, ut nos lavaret crimine, manavit unda et sanguine. |

主は木の上で傷を負いたまえり。 恐ろしき槍の刃先にて。 我らを罪より洗い浄めんとて、 水と血を流したまえり。 |

|||

| Impleta sunt quae concinit David fideli carmine, dicendo nationibus: regnavit a ligno deus. |

成就したるは、真(まこと)の歌にて ダヴィデが歌う事ども。 ダヴィデが国々の民に語る事ども。 すなわち、神、木より統べたまえりと。 |

|||

| Arbor decora et fulgida, ornata regis purpura, electa, digno stipite tam sancta membra tangere! |

美しき木よ。輝ける木よ。 王の紫に飾られたる木よ。 その木は選ばれて杭となり、(*) 聖なる御手、御足が触るるに値したるなり。 |

|||

| Beata cuius brachiis pretium pependit saeculi! statera facta est corporis praedam tulitque Tartari. |

幸いなる木よ。その腕木より 世の(罪の)代価が吊られし木よ。 その木は御体を挙ぐる支え(直訳:天秤)となりて 地獄にその取り分を渡さざりき。 |

|||

| Fundis aroma cortice, vincis sapore nectare, iucunda fructu fertili plaudis triumpho nobili. |

木よ。汝はその樹皮より芳香を放ち、 その甘美さは蜜にも勝るなり。 豊かに実りたるその果実は甘し。 汝は優れたる勝利を讃うるものなれば。 |

|||

| Salve ara, salve victima de passionis gloria, qua vita mortem pertulit et morte vitam reddidit. |

めでたし、祭壇よ。 めでたし、受難たる栄光の、奉献されたる犠牲よ。 この栄光にて、命は死を耐え忍び、 死によりて命を取り戻したり。 |

Volta della Basilica di San Marco a Venezia

Volta della Basilica di San Marco a Venezia

ヴェネツィア司教座聖堂サン・マルコのアトリウムは、聖堂西側正面から入ってすぐ右側に一つ、左側にエル(L)字型に並んで五つ、以上を合計して六箇所の丸天井に「創世記」のモザイク画を有します。モザイク画の手本は、大英博物館に収蔵されている五世紀の写本「ザ・コットン・ジェネシス」(The Cotton Genesis, MS Cotton Otho B VI)です。

十一世紀以来、イタリアの聖堂を飾る壁画や天井画は、旧約聖書に取材する作例が多く見られます。サン・マルコ聖堂アトリウムの天井モザイク画は十三世紀に制作されましたが、「創世記」を題材に選んでおり、当時の流れに沿った作品です。

サン・マルコの西側正面から入ってすぐ右側の空間にある天井画が「天地創造」で、上の写真はその一部、楽園追放を描いています。アダムとエヴァを後ろから追い立てているのが神で、その背後には生命樹が見えます。生命樹に重なるように十字架が描かれているのが目を惹きます。筆者(広川)は「ザ・コットン・ジェネシス」における「楽園追放」の挿絵を見たことは無いのですが、少なくともサン・マルコのモザイク画において、イエス・キリストの十字架がエデンの生命樹と同一視されていることが分かります。

(上) Piero della Francesca, "Adorazione della Croce" (dettaglio), 1452 - 66, affresco, la cappella maggiore della basilica

di San Francesco, Arezzo

ソルボンヌ大学の中世フランス文学者であるアルベール・ポーフィレ教授(Albert Édouard Auguste Pauphilet, 1884

- 1948)は、「ゴーティエ・マップが作者に擬せられる聖杯探求物語研究」("Études sur la Queste del saint graal attribuée à Gautier Map", Paris, 1949)の付録として、パリのビブリオテーク・ナシオナル・ド・フランス(フランス国立図書館)に収蔵されている「フランス語写本

No. 1036」を収録しています。この写本の物語では、人祖アダムの子のひとりであるセトが、死期が迫った父アダムの求めにより、救いをもたらす聖油を貰うためにエデンの園を訪れ、ケルビムと対話します。ケルビムはセトに「生命の樹」と思われる大木を見せます。生命の樹は泉の傍らにあって、泉から流れ出る水は四本の大河となり世界を潤していましたが、セトが目にした生命の樹は枯れたようになっていました。

ポーフィレ教授が引用している「フランス語写本 No. 1036」から、一部を引用いたします。テクストは十三世紀のフランス語で、日本語訳は筆者(広川)によります。

| Seth le fist tout einsi com li angles li commanda, | セトはすべてのことを、天使に命じられた通りにした。 | |||

| et vit dedenz paradis tantes joies et tantes clartez que langue d'ome mortel ne le porroit dire ne conter les deliz ne les joies qui estoient em paradis, et de fruiz et de diverses mannieres de chanz et de douces voiz qui estoient plainnes de granz mélodies. | 楽園で目にする歓びと美はたいそう大きく、死すべき人間の言葉では、楽園に見出される美しさや歓び、果実、さまざまな種類の歌、優美な調べに満ちた甘き歌声について語ることはできないほどであった。 | |||

| Car il i ot une fontainne dont iiii flunz sordoient, dont li nous sont tel. Li premiers est apelez Lyon ; li segonz Sison, li tierz a nom Tygris, li quarz Heufrates. | ここにひとつの泉があり、次に挙げる四つの川がそこから発していた。第一の川はリヨン、第二はシゾン、第三はティグリスという名で、第四はエウフラテスである。 | |||

| Cist iiii fluns donnent eve a tout le monde. Sor ceste fontainne avoit i grant arbre... [lac.]... tant qu'il li sovint des pas de son père et de sa mère que il avoit veus en la voie herbeuse. | これら四つの川は全世界に水を与えている。この泉の傍らに大いなる木を見て…[テクスト欠落]…セトは草の繁った道で見た父母(訳者註 アダムとエヴァ)の足跡を思い出した。 | |||

| Et il penssa bien [que] par cela raison que li pas estoient sans herbe, [par] celé raison meismes estoit li arbres sans fueille et sanz escorce. | 父母の足跡に草が生えていなかったのと同じ理由で、木に葉と樹皮が無いのだと、セトは考えた。 |

物語は更に続きます。この後のあらすじは次の通りです。

セトが楽園を訪れたのは、死期が迫った父に与える救いの聖油を手に入れるためであったが、ケルビムは聖油の代わりに、「生命の木」の種を三粒、セトに与えた。セトはこの種を持ち帰り、間もなく亡くなった父の口に含ませて埋葬した。三粒の種からは三本の木が生えて、モーセとダヴィデのもとで数々の奇蹟を惹き起こす。ダヴィデ王の時代、三本の木は互いに癒着して、一本の大木になる。 ソロモンはこの聖なる木をエルサレム神殿の梁にしようと考えて製材したが、いざ使おうとすると長すぎたり短すぎたりしてうまくいかない。邪悪なユダヤ人たちはこの梁を川に渡して橋にし、罪深い人々の足で踏まれるようにした。 あるときシバの女王がソロモンの知恵の言葉を聴きにエルサレムを訪れたが、道中の橋で聖なる梁に気付いた女王は、橋を使わず裸足になって川を渡った。女王は跪いて梁を礼拝し、「この木は尊き血によってふたたび緑になるであろう」と言った。 梁はイエスの受難のときまで同じ場所に横たわっていた。ユダヤ人たちはこの梁から十字架を作り、イエスを磔(はりつけ)にした。 |

上に示した写真は、ピエロ・デッラ・フランチェスカがイタリア中部、アレッツォ(Arezzo トスカナ州アレッツォ県)のサン・フランチェスコ聖堂に制作したフレスコ画連作「聖十字架の物語」("Le Storie della Vera Croce", 1452 - 66) のうち、「十字架の礼拝」の部分です。この作品において、ソロモンの宮殿に向かうシバの女王は「聖なる梁(はり)」(生命の木から製材した梁)を見つけ、跪いて礼拝しています。この梁はユダヤ人が橋として使っていたもので、後にキリストの十字架の材料となります。

ポーフィレ教授が引用する上記の説話において、シバの女王は「救い主の尊き血により、十字架の材木がふたたび緑になるであろう」と言っています。これは「愛と赦しによって、生命の木がふたたび緑になるであろう」ということです。

本品クルシフィクスの十字架は二つの部品を溶接することにより制作されていますが、これら二つの部品には同じ模様が打ち出されています。コルプスが無い面を見ると、もう一方の面ではコルプスに隠れていた部分の模様がよくわかります。十字架の根元からは、小さな実を付けた植物が這い上っています。実の形と付き方から判断すれば、この植物意匠の元になっているのはヤドリギでしょう。葉が無い蔓状の形は実際のヤドリギとは異なりますし、そもそも製材された十字架の材にヤドリギが着生することはありません。しかしながら信心具に刻まれた植物の形態が自然主義的である必要はありません。本品はヤドリギが持つ象徴性ゆえに、この植物をクルシフィクスと組み合わせていると考えられます。

ヤドリギといえばノエル(クリスマス)を連想しますが、ヤドリギがノエルと関連付けられるのは、樅の木と同様に、常緑のこの植物が永遠の命を象徴するゆえに、罪びとに永遠の命をもたらし給うた救い主の生誕を祝うのにふさわしいとされたからです。本品シャプレはフランスで制作された品物ですが、大プリニウスは「ナートゥーラーリス・ヒストリア」(羅 "NATURALIS HISTORIA" 自然誌)十六巻 百十五章において、ガリアのドルイドとヤドリギに関し次のように記述しています。

同書百十五章の全体を引用します。和訳は筆者(広川)によります。意味を通じやすくするために補った語句は、ブラケット [ ] で囲いました。

| 115 | non est omittenda in hac re et galliarum admiratio. nihil habent druidae - ita suos appellant magos - visco et arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, sacratius. | ヤドリギに関しては、ガリア人たちによる崇拝にも言及しなければならない。ドルイドたちは ― ガリア人は自分たちの祭司をこう呼ぶのだが ―、ヤドリギと、ヤドリギが生ずる樹木 ― ただしその樹木はナラ(Quercus robur)に限る ― を、何よりも神聖視する。 | ||

| iam per se roborum eligunt lucos nec ulla sacra sine earum fronde conficiunt, ut inde appellati quoque interpretatione graeca possint druidae videri. | さらに[ドルイドたちは]ナラの森を自ら選び、ナラの葉を使わずに如何なる聖事も行わない。それゆえギリシア語で[この風習を]説明して、[彼らが]ドルイダエと呼ばれるとも考えられる。 | |||

| enimvero quidquid adgnascatur illis e caelo missum putant signumque esse electae ab ipso deo arboris. | 確かに[ドルイドたちは]ナラの木々に着生する物は何であれ、天から送られたと考えている。また[ヤドリギを着生させることは、]そのナラが、[ナラの]神自身によって選ばれた印であるとも考えている。 | |||

| est autem id rarum admodum inventu et repertum magna religione petitur et ante omnia sexta luna, quae principia mensum annorumque his facit et saeculi post tricesimum annum, quia iam virium abunde habeat nec sit sui dimidia. | しかしながらヤドリギが発見されるのは極めて稀であり、見つけられれば大いなる敬神を以て収穫される。ヤドリギの収穫はすべてに先んじて、月齢六日の夜に行われる。ドルイドたちにとって、月の初め、年の初め、さらに三十年を以て数える世紀の初めは、いずれも月齢六日の夜である。それは月齢六日の月が、未だ半月にも至ってはおらずとも、既に力を豊富に有しているからである。 | |||

| omnia sanantem appellant suo vocabulo. sacrificio epulisque rite sub arbore conparatis duos admovent candidi coloris tauros, quorum cornua tum primum vinciantur. | [ドルイドたちは、ヤドリギを]彼らの言葉で「全てを癒すもの」と呼ぶ。供犠が為され、また決まった様式に従って木の下に料理が用意されると、それまで角を括られたことがない二頭の真っ白な牡牛を、[ドルイドたちは木のところに]連れて行く。 | |||

| sacerdos candida veste cultus arborem scandit, falce aurea demetit, candido id excipitur sago. | 真っ白な衣を身に着けた祭司(ドルイド)が木に登り、金色の鎌で[ヤドリギをナラから]切り離す。切り取られたヤドリギは、真っ白な毛織りの布に包まれる。 | |||

| tum deinde victimas immolant precantes, suum donum deus prosperum faciat iis quibus dederit. | それから次に、神がその恵み深い賜物を、[神ご自身が]贈るを良しとする人々に与え給うように祈りつつ、[祭司たちは]生贄を捧げる。 | |||

| fecunditatem eo poto dari cuicumque animalium sterili arbitrantur, contra venena esse omnia remedio. | ヤドリギ[から作った薬]を飲ませれば、どのような不妊の動物にも繁殖力が与えられ、あらゆる毒の治療薬にもなると、[ドルイドたちは]考えている。 | |||

| tanta gentium in rebus frivolis plerumque religio est. | [ヤドリギについては、][ガリア人以外の]多くの人々(諸民族)においても、生活の中の細かな点に関して、これに似た宗教的・迷信的観念が見られる。 | |||

| Gaii Plinii Secundi sexto decimo libro NATURALIS HISTORIAE, caput CXV | 大プリニウス「博物誌」 第十六巻百十五章 広川訳 |

プリニウスによると、ガリアのドルイドたちはナラの木に着生するヤドリギが天来のものと考え、ヤドリギを着生させたナラを「神によって選ばれた木」と見做しました。ドルイドたちはヤドリギを「全てを癒すもの」と呼び、汚れなき犠牲獣で供犠を捧げました。

ケルトのドルイドは異教の祭司であってキリスト教と直接の関係はありませんが、ケルトの習俗はフランスをはじめとするヨーロッパのキリスト教文化にも影響を与えています。ノエルにヤドリギを飾るのは、ケルトの遺風の一例です。神が特定の木を選び、そこに「全てを癒す」ヤドリギを着生させたこと、ヤドリギを収穫する際に犠牲が捧げられたことを考えると、ヤドリギは生命樹から作った十字架に架かり、すべての人を救い給うイエス・キリストのケルト的表現であるといえます。

先に述べたように、本品の十字架は二枚の部材を張り合わせて作られています。本品の十字架は過去に折れ曲がったことがあり、裏面の部材の下部一か所に破断が見られましたが、既に補修されています。補修箇所は上の写真に写っていますが全く目立たず、強度に関しても問題はありません。

シャプレ(ロザリオ)のセンター・メダルを、フランス語でクール(仏 cœur)といいます。クールとは心臓、ハートのことです。フランス製シャプレのクールが心臓形であるとは限りませんが、本品では文字通り心臓形(ハート形)に作られています。

本品のクールはクルシフィクスと同様に銀でできており、下部突出部分にパリ造幣局の検質印(テト・ド・サングリエ)が刻印されています。クールは同じ模様をプレスして立体的に成型した銀板を打ち抜き、二枚を合わせて膨らみを持たせています。フランス語のクールは心臓、ハートのことですが、本品のクールは厚さ七ミリメートルとたいへん立体的で、実物の心臓を思わせます。

五連のロザリオを使う祈りは、クール(心臓)を通って環状部分を循環します。クールから始まった祈りは、途中何度もクールを通り、最後はクールに戻ります。これは血液の循環と同じであり、祈りが信仰を活かす血液であることを示しています。

人間の「魂」(ψυχή, ANIMA, âme, soul)と「霊」(πνεῦμα, SPIRITUS, esprit, spirit)は分けて考えられます。これら二つのうち、宗教心を司るのは「霊」であると考えられています。しかるに神と繋がる「霊の座」とは、心臓に他なりません。「詩篇」五十一篇十九節、及び「エゼキエル書」三十六章二十六節において、心臓は「霊」と同一視されています。

シオンは世界の心臓であり、エルサレム神殿はシオンの心臓と呼ばれていましたが、神のいます至聖所こそがエルサレム神殿の心臓でした。キリスト教の聖堂建築においても、十字架形平面プランを有する聖堂において、主祭壇の位置は受難するキリストの心臓がある場所と一致します。これらの事からも、心臓が宗教心、信仰を司る「霊の座」と見做されたことがわかります。

宗教とは別に、心臓は「愛の座」でもありました。現代においても、クール(心臓形、ハート形)は愛の象徴とされています。愛する人の左手薬指に指輪を嵌めるのは、心臓と左手薬指を繋ぐ「ウェーナ・アモーリス」(羅 VENA AMORIS 愛の血管)を縛って、愛を逃がさないためです。

さらに心臓は、より根本的な「魂の座」あるいは「生命の座」でもあります。血液循環の発見者として名高いウィリアム・ハーヴェイは、1628年の著作「諸々の動物における心臓の動きと血液に関する解剖学的考察」("Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus")において、心臓をマクロコスモスにおける太陽に喩え、「生命の基礎、すべてのものの作出者」(fundamentum vitae author

omnium)と呼んでいます。

本品のビーズは淡い緑のクリスタル・ガラス(鉛ガラス)製で、それぞれ二十のファセット(小面)を有します。安価なシャプレのガラス製ビーズは融解したガラスを型に流し込んで成型しますが、本品のガラス製ビーズは熟練職人の丁寧な手作業により、ひとつひとつ丁寧にカットされています。主の祈りのビーズは、唐草模様をモティーフに透かし細工を施したキャップで装飾されています。このキャップも銀でできています。天使祝詞のビーズの直径は約八ミリメートル、主の祈りのビーズの直径は約九ミリメートルです。

色彩は光によって生み出されますが、光そのものに色があるわけではありません。ここで筆者(広川)が言うのは白色光が無色だということではなくて、赤色光、青色光などあらゆる光が呈する色は、光の本質をありのままに捉えているのではないという意味です。赤、青などの色は、人間による認識とは無関係に、光が独自に有する属性ではありません。人間が感覚器官を通して受容した光の有り様(よう)、具体的に言えば周波数が、感性と悟性のシェーマ(独

Schema 図式)に従って処理され、色覚が生じるのです。

自然現象を観察する際、我々は外界をありのままに認識できていると思い込みがちですが、色をはじめとするあらゆる事象は人間の知性によって処理され、適合的な形式になって受容された現象(フェノメノン 希

φαινόμενον φαίνω《現れる》の中動相現在分詞)、英語で言えばアピアランス(英 appearance 様相、見え方)に過ぎないことを、われわれは忘れるべきではありません。外界の客観的反映と思われがちな自然科学分野のデータでさえ、「人間にのみ通じる」という最も根源的な意味の主観性から逃れることはできないのです。

このことを思うとき、色に関連して筆者が思い出すのは、ゲーテの色彩論です。ゲーテはニュートンの光学に反論を試みて、色彩学の独自の体系を築きました。ゲーテの色彩学はその物理学的前提において間違いだらけであり、科学者にはまったく相手にされませんでした。しかしながら上に述べたように、色覚をはじめとする我々の感覚、知覚は人間独自のものであり、最も根源的な意味において主観性を有します。このことを思えば、ゲーテの色彩論は物理学的側面において否定されつつも、生理的・心理的側面においては十分な評価に値します。

「対立と調和」はゲーテの思想を貫くテーマですが、これは色彩学においても同様です。ゲーテは互いに対立する二色である《黄》と《青》を色彩の基礎と考え、黄はオレンジ色を経て深紅へと、青は紫を経て深紅へと、それぞれ上昇(独

steigern)すると考えました。すなわち対立する黄と青は、最高位の色である深紅において、上昇による一致を達成します。他方、黄と青が単なる混合によって一致すると緑が生じます。この色相環は閉じていて、調和した全体を為します。残像現象からもわかるように、色相環上で正反対の位置にある二つの色は互いに求め合い、対立しつつも調和します。

実際、現代の色彩学においても、深紅と緑は対比補色です。残像が対比補色に色づいて見えるのは、対比補色の関係にある二色が互いを誘導するからです。ゲーテの色相環上で正反対の位置にある二つの色は、ライプニッツの「予定調和」におけるような有機的調和を希求します。したがってゲーテにおける対立色は単なる補色ではありませんが、二色が互いを誘導する事実に変わりはありません。対立色同士の誘導を、ゲーテはフォルデルンク(独

Forderung 要求)と表現しました。ドイツ語の動詞フォルデルン(独 fordern 要求する)は副詞フォアデア(独 vorder 前に)を語源とし、「目の前に連れて来る」が原意です。対立色同士の誘導にフォルデルンの語を用いるのは、「有機的調和の希求」というニュアンスをよく表現するとともに、対立色が残像に現れる様(さま)を巧みに表す用語法と思えます。

筆者(広川)がここでさらに思い起こすのは、ヨーロッパの紋章学で使われるシノプル(仏 sinople)という色名です。シノプルは緑色のことですが、この語の語源であるラテン語シノーピス(羅 SINOPIS)は、黒海南岸のシノーペー(希 Σινώπη)で採れる赭土(しゃど、あかつち)を指します。赤を表す語がどのようにして緑を表すに至ったのか、筆者は理解することができず、長い間不思議に思っていました。しかしながら赤と緑が対比補色であること、とりわけゲーテの色彩学においては互いに希求し調和し合う関係にあることをヒントにして考えれば、このような語意の変化は必然的とは言えないまでも、一見して思えるほど不自然でも不合理でもないことに気付きます。赤と緑が対比補色であるという事実は、認識主体である人間の自然本性に基づいて、この二色の間に断ち難いつながりがあることを示しています。

議論の最初に断ったように、色覚は人間の感性と悟性のシェーマ(独 ein Schema 図式)を通して得られるものである以上、赤と緑の間に人間の認識とは無関係に独立したつながりがあるわけではありません。人間に固有的な色覚の体系においてのみ、赤と緑は表裏一体のつながりを有します。そうであるからこそ却って、この二色のつながりは人間の自然本性的思考を、あるいは思考以前の自然な感覚を、忠実に反映しているということができます。

フランスを始め十九世紀のヨーロッパでは、ほとんどの人が日々黒い衣服を着ていました。十九世紀は子供を始めとする死亡率がまだまだ高く、人付き合いの範囲も広いうえに緊密であったので、信心深い老婦人などは喪服で過ごすことがほとんど習慣化していました。シャプレ(ロザリオ)のビーズに関しても、最も多いのは黒でした。黒いビーズは必ずしも喪を表してはいませんが、黒はいわば道徳的な色であり、ほぼ全てのシャプレ(ロザリオ)が黒のビーズを有しました。初聖体のときに白いビーズのシャプレが使われることはありましたが、緑、紫、赤は宗教的象徴性に富む典礼色にもかかわらず、これらの色のシャプレは十九世紀後半になるまで作られませんでした。

本品は通常のシャプレとは違って高価な銀を用いています。ビーズも美しい緑色のクリスタル・ガラス(鉛ガラス)製で、一つひとつ丁寧な手作業でファセット・カットを施されています。これらの特徴は、本品が人生の特別な機会に臨む人、すなわち初聖体を拝領する若者のために制作されたシャプレであることを示します。

本品の緑色ガラスはフランス語でウラリン(仏 ouraline)という特別な種類です。ウラリンはわが国ではウランガラスと呼ばれ、酸化ウランを含有します。上の写真は本品に長波長の紫外線を照射して撮影しました。ウラン原子に高エネルギーの光を照射すると、内殻準位にある電子が励起されて外部に放出され、内殻に正孔が形成されます。高い準位の電子がこの正孔を埋めると

き,順位のエネルギー差に等しいエネルギーをもった電磁波が生じます。これがウラリンの蛍光で、明るく鮮やかな緑色をしています。

酸化ウランが発する蛍光は、通常の可視光でウラリンを見ても気付きません。ウラリンのこのような性質は、我々が日常に埋没して忘れている神の愛を思い起こさせるとともに、神の愛が人のうちに呼び起こす神への愛をも重層的に象徴します。すなわち不可視の紫外線が人智を超えた神の愛を象徴するならば、励起されたウランが放つ蛍光は、人間の霊のうちに呼び起こされた神への愛を表すと言えます。愛を象徴する色は通常であれば赤ですが、上述したように緑と赤は表裏一体の関係にありますから、緑が愛を象徴するとも言えるのです。

砂漠に生まれたキリスト教の象徴体系において、水と植物の色である緑は「希望」を表すカノニカル・カラー(典礼色)です。したがって鮮やかな緑色の蛍光は、神の愛によって人のうちに呼び起こされる強い希望の象徴でもあります。マリアは受胎告知の際、「お言葉通りこの身に成りますように」と言って救いを受け容れました。ロザリオの祈りは天使祝詞(アヴェ・マリア)ですから、ウラリンの蛍光が象徴する「神の愛によって人のうちに呼び起こされた希望」とは、救い主への愛と感謝に他なりません。

上述のように、紋章学においてシノプル(緑)は元々「赤」という意味であり、緑の中に赤を内包しています。「緑の内に赤が隠れている」というのは矛盾律や同一律に抵触する不合理な言説と思われるかもしれません。しかしながら「或る物のうちに、それと正反対の物が隠れている(あるいは、含まれている)」事態は珍しくありません。たとえば残像は補色です。ある物体、たとえばシャプレと周囲の空間の境界を考えるとき、物体を雄型と考えれば空間は雌型であり、空間を雄型と考えれば物体は雌型です。素粒子はエネルギーに変わり、エネルギーは素粒子に変わります。カール・グスタフ・ユングは男性の人格中にアニマを、女性の人格中にアニムスを見出しました。さらに古代ギリシアの四元素説を援用して論じるならば、湿って冷たい水を表す緑に、乾いて熱い火を表す赤が内包されている状態は、生命を生み出す女性原理と男性原理の結合に他なりません。これは愛と生命の一体的結合を表します。

上の写真は本品の類品を夜明け前の自然光で撮影したものです。紫外線を人工的に照射したときの強烈な蛍光に比べて、自然光による蛍光はずっと柔らかですが、綺麗な緑色の光を発しています。個々のビーズが全体的に明るいのは、蛍光を発しているせいです。右寄りに置かれた三個の宝石はトルマリン、グロッシュラー・ガーネット、ペリドットで、いずれも対照試料です。これらの宝石は紫外線で蛍光を発しないので、外から入射する可視光に照らされた部分だけが光って見えます。

上の写真は類品を撮影した際の空の様子です。ウラリンのビーズは、間もなく太陽が昇る夜明け前、時が満ちて空を満たしつつも人間の目には未だ見えない紫外線を受けて、いちはやく可視光線に変え、希望を象徴する緑の輝きを見せてくれます。それと同様にマリアも、「ソール・ユースティティアエ」(SOL

JUSTITIAE ラテン語で「義の太陽」)たるイエス・キリストが生まれる前に受胎の告知を受け容れ、人の望みにして喜びなるイエスを生みました。「カイレ・マリア」(Χαῖρε Μαρία 「アヴェ・マリア」「喜びなさい、マリア」)とはメシアの誕生を予告する言葉です。それゆえ日の出の直前に、あたかも間もなくメシアが誕生することを予告するかのように、希望の色である緑の輝きを見せるウラリンは、恩寵の通り道、聖母マリアのロザリオに、このうえなくふさわしいといえるのです。

さらに、緑は生命を象徴します。「生命」(ハワ、ゾーエー)とは人祖アダムの妻の名前ですが、彼女は蛇の誘惑に負けて原罪を犯し、人間に死をもたらしました。しかるにマリアは「新しきエヴァ」であり、聖霊によって身ごもりイエスを生むことで、人間に生命をもたらしました。目に見えない紫外線を不可視の聖霊の光、緑の蛍光を生命そのものであるイエス・キリスト(「ヨハネによる福音書」

十四章六節他)と考えれば、緑の光を宿すウラリン製ビーズは、聖霊によって身籠ったテオトコス(希 Θεοτόκος 神の母)、聖母マリアの象(かたど)りにほかなりません。

上の写真は本品を男性店主の手に乗せて撮影しています。女性が本品の実物をご覧になれば、写真で見るよりもひと回り大きなサイズに感じられます。なおウラリンに含まれるウランは放射性元素ですが、本品に含まれる酸化ウランは極めて微量であり、本品を触ったり持ち歩いたりしても健康に害が及ぶことは決してありません。ご安心ください。

ウラリン製ビーズのシャプレはたいへん稀少で、めったに手に入りません。筆者(広川)は数点のウラリン製シャプレを収集していましたが、徐々に売れて無くなりました。本品は筆者が気に入って手許に留めていた最後の一点です。良いウラリン製シャプレがあれば手に入れたいと考えてはいますが、いまのところ見つかっておらず、次回の入手がいつになるかはわかりません。

本品は十九世紀末から二十世紀初頭のフランスで制作された真正のアンティーク品ですが、古い年代にもかかわらず、きわめて良好な保存状態です。十字架の破損個所は綺麗に補修され、実用上も美観上も一切問題ありません。鉛ガラスはソーダガラス(通常のガラス)に比べて軟らかく割れやすいですが、本品のビーズに逸失はなく、すべて揃っています。

本体価格 88,000円 販売終了 SOLD

電話 (078-855-2502) またはメール(procyon_cum_felibus@yahoo.co.jp)にてご注文くださいませ。

聖母のロザリオ(五連) 中世から十九世紀までのアンティーク 商品種別表示インデックスに戻る

聖母のロザリオとシャプレ 一覧表示インデックスに戻る

聖母のロザリオ(五連) 商品種別表示インデックスに移動する

聖母のロザリオとシャプレ 商品種別表示インデックスに移動する

ロザリオとシャプレ 商品種別表示インデックスに移動する

キリスト教関連品 商品種別表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS