AGNUS DEI, Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, Agneau de Dieu, Lamm Gottes

(上) Francisco de Zurbarán, "Agnus Dei", óleo sobre lienzo, 38 x 62 cm, Museo del Prado, Madrid

「アグヌス・デイ」はラテン語で「神の小羊(子羊)」という意味で、ナザレのイエス(イエズス・キリスト)を呼ぶ称号の一つです。ラテン語における母音の長短を正確に写すと「アーグヌス・デイー」ですが、わが国では慣用的に「アグヌス・デイ」と表記されるので、以下ではこれに従います。(註1)

【過ぎ越しの小羊としてのイエズス・キリスト】

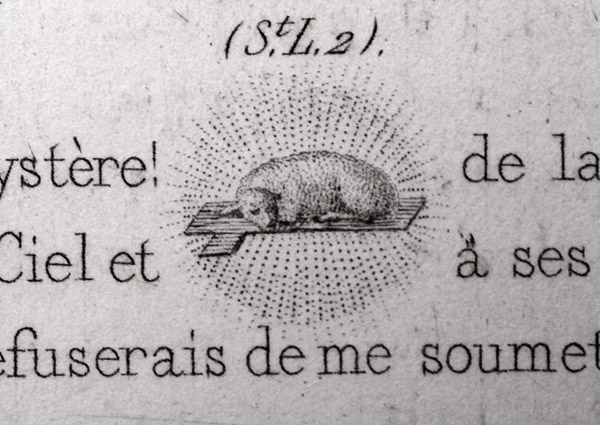

完全な捧げ物である神の小羊イエズス・キリスト 19世紀フランスの小聖画より

完全な捧げ物である神の小羊イエズス・キリスト 19世紀フランスの小聖画よりキリスト教の聖書は旧約と新約に分かれ、新約は旧約の完成であると考えられます。福音書に記述された出来事は、前表として旧約に登場します。

旧約聖書の出エジプト記12章において、一歳の雄の羊あるいは山羊を屠(ほふ)り、種なしパン(酵母を入れないパン)とともに食べる「過ぎ越しの祭」が定められています。出エジプトの際、神がエジプト全土の人と家畜の初子を殺しましたが、イスラエル人たちは家の戸口に小羊の血を塗って難を逃れました。「過ぎ越しの祭」は、このときの禍がイスラエル人に及ばずに通り過ぎた(過ぎ越した)ことを記念して行われます。

いっぽう新約聖書では、「ヨハネによる福音書」と「ヨハネの黙示録」を中心に、イエズスを「小羊」と呼ぶ描写が見られます。ヨハネによる福音書1章の記録によると、洗礼者ヨハネがイエズスを見て、「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ」(ヨハネ 1: 29 新共同訳)と言いました。またすべての福音書にはイエズスが受難の直前に弟子たちと摂られた過ぎ越しの食事、いわゆる「最後の晩餐」の記述がありますが、共観福音書(マタイ 26: 26 - 29、マルコ 14: 22 - 25、ルカ 22: 15 - 23)によると、このときイエズスはパンと葡萄酒を弟子たちに分け与えて、「これはわたしの体である」「これはわたしの契約の血である」と言い給いました。

これらのことから過ぎ越しの小羊または小山羊は十字架上で世の罪を購(あがな)ったイエズス・キリストの前表であると考えられ、イエズス・キリストを指す称号の一つとして、「アグヌス・デイ(神の小羊)」が使われるようになりました。使徒書簡には次のように書かれています。

| 知ってのとおり、あなたがたが先祖伝来のむなしい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、きずや汚れのない小羊のようなキリストの尊い血によるのです。(「ペトロの手紙 一」 1章 18, 19節 新共同訳) |

| いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現に、あなたがたはパン種の入っていない者なのです。キリストが、わたしたちの過越の小羊として屠られたからです。(「コリントの信徒への手紙 一」 5章 7節 新共同訳) |

旧約聖書に記述された出来事は、キリスト教では新約時代の出来事の前表とされます。また旧約時代の預言者たちはメシア(救世主)について盛んに預言しましたが、それらの預言はイエズス・キリストにおいて成就したと考えられています。イザヤ書52章13節から53章の終わりにかけて、主の僕が苦しむ姿が描写されており、53章 6節から 8節には次のように書かれています。

| わたしたちは羊の群れ/道を誤り、それぞれの方角に向かって行った。そのわたしたちの罪をすべて/主は彼に負わせられた。/苦役を課せられて、かがみ込み/彼は口を開かなかった。屠り場に引かれる小羊のように/毛を刈る者の前に物を言わない羊のように/彼は口を開かなかった。/捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか/わたしの民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり/命ある者の地から断たれたことを。(イザヤ書 53章 6 - 8節 新共同訳) |

ルカは「使徒言行録」8章でこの箇所を引用しています。

| 「彼は、羊のように屠り場に引かれて行った。毛を刈る者の前で黙している小羊のように、/口を開かない。卑しめられて、その裁きも行われなかった。だれが、その子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。」(「使徒言行録」 8章 32, 33節) |

【ヨハネの黙示録に現れる羊】

ヨハネの黙示録には「小羊」という語が28回出て来ます。「屠られたような小羊」が登場する「ヨハネの黙示録」5章を、新共同訳により引用します。

| またわたしは、玉座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。表にも裏にも字が書いてあり、七つの封印で封じられていた。また、一人の力強い天使が、「封印を解いて、この巻物を開くのにふさわしい者はだれか」と大声で告げるのを見た。 しかし、天にも地にも地の下にも、この巻物を開くことのできる者、見ることのできる者は、だれもいなかった。この巻物を開くにも、見るにも、ふさわしい者がだれも見当たらなかったので、わたしは激しく泣いていた。すると、長老の一人がわたしに言った。「泣くな。見よ。ユダ族から出た獅子、ダビデのひこばえが勝利を得たので、七つの封印を開いて、その巻物を開くことができる。」 わたしはまた、玉座と四つの生き物の間、長老たちの間に、屠られたような小羊が立っているのを見た。小羊には七つの角と七つの目があった。この七つの目は、全地に遣わされている神の七つの霊である。小羊は進み出て、玉座に座っておられる方の右の手から、巻物を受け取った。 巻物を受け取ったとき、四つの生き物と二十四人の長老は、おのおの、竪琴と、香のいっぱい入った金の鉢とを手に持って、小羊の前にひれ伏した。この香は聖なる者たちの祈りである。そして、彼らは新しい歌をうたった。 「あなたは、巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい方です。あなたは、屠られて、あらゆる種族と言葉の違う民、あらゆる民族と国民の中から、御自分の血で、神のために人々を贖われ、彼らをわたしたちの神に仕える王、また、祭司となさったからです。彼らは地上を統治します。」 また、わたしは見た。そして、玉座と生き物と長老たちとの周りに、多くの天使の声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。 天使たちは大声でこう言った。「屠られた小羊は、力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。」 また、わたしは、天と地と地の下と海にいるすべての被造物、そして、そこにいるあらゆるものがこう言うのを聞いた。「玉座に座っておられる方と小羊とに、賛美、誉れ、栄光、そして権力が、世々限りなくありますように。」四つの生き物は「アーメン」と言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。 |

「ユダ族から出た獅子、ダビデのひこばえ」と呼ばれているのは、エッサイの子孫であるイエズス・キリストのことです。「ヨハネの黙示録」のこの箇所において、イエズス・キリストは屠られたような小羊で表され、父なる神の玉座と四つの生き物の間、イスラエルの長老たちの間に立っています。小羊は七つの封印で閉じられた書物を神の右手から受け取ります。

(下) シャルトル司教座聖堂西側の中央入り口にあるタンパンとまぐさ石。二十四人の長老(アーキヴォルトの群像)とテトラモルフが、キリストを囲んでいます。

この箇所に続く「ヨハネの黙示録」6章から8章にかけて、小羊は次々に封印を開き、ヨハネの眼の前でさまざまな幻視が展開します。この部分にあるいくつかの聖句から、小羊は神と同様に力ある者として描かれていることが分かります。

| また、見ていると、小羊が第六の封印を開いた。そのとき、大地震が起きて、太陽は毛の粗い布地のように暗くなり、月は全体が血のようになって、天の星は地上に落ちた。まるで、いちじくの青い実が、大風に揺さぶられて振り落とされるようだった。天は巻物が巻き取られるように消え去り、山も島も、みなその場所から移された。地上の王、高官、千人隊長、富める者、力ある者、また、奴隷も自由な身分の者もことごとく、洞穴や山の岩間に隠れ、山と岩に向かって、「わたしたちの上に覆いかぶさって、玉座に座っておられる方の顔と小羊の怒りから、わたしたちをかくまってくれ」と言った。神と小羊の怒りの大いなる日が来たからである。だれがそれに耐えられるであろうか。(「ヨハネの黙示録」 6章12節から17節 新共同訳) |

| この後、わたしが見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった、だれにも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身に着け、手になつめやしの枝を持ち、玉座の前と小羊の前に立って、大声でこう叫んだ。「救いは、玉座に座っておられるわたしたちの神と、小羊とのものである。」(「ヨハネの黙示録」 7章9節から10節 新共同訳) |

「ヨハネの黙示録」21章と22章に描写されている「新しいエルサレム」で、小羊は神と並んで中心的な位置を占めています。21章22節から27節において、小羊は神の栄光で新しいエルサレムを照らす「明かり」です。また

22章の冒頭には、新しいエルサレムの大通りの中央を流れる命の水の川が描写されています。命の水の川は神と小羊の玉座から流れ出ています。それぞれの該当箇所を引用いたします。

| わたしは、都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と小羊とが都の神殿だからである。この都には、それを照らす太陽も月も、必要でない。神の栄光が都を照らしており、小羊が都の明かりだからである。諸国の民は、都の光の中を歩き、地上の王たちは、自分たちの栄光を携えて、都に来る。都の門は、一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである。人々は、諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る。しかし、汚れた者、忌まわしいことと偽りを行う者はだれ一人、決して都に入れない。小羊の命の書に名が書いてある者だけが入れる。(ヨハネの黙示録 21: 22 - 27) |

| 天使はまた、神と小羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川をわたしに見せた。川は、都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実をみのらせる。そして、その木の葉は諸国の民の病を治す。もはや、呪われるものは何一つない。神と小羊の玉座が都にあって、神の僕たちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には、神の名が記されている。もはや、夜はなく、ともし火の光も太陽の光も要らない。神である主が僕たちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。(ヨハネの黙示録 22: 1 - 5) |

【東西教会におけるアグヌス・デイの図像】

皇帝ユスティニアヌス2世 (Justinianus II, 669 - 711) の下、692年にコンスタンティノープルで教会会議が開催されました。この教会会議は397年のカルタゴ教会会議で確定した新約聖書正典を確認したことで知られています。

この会議のカノン82において、イエズス・キリストを小羊の姿で図像に表すことが禁じられました。受肉して人間となり給うた姿こそがキリストの図像として相応しく、「神の小羊」(Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ) はキリストの御業の一面を捉えたものに過ぎない、というのが禁止の理由です。非キリスト教図像との混同が起こりやすいということもあったでしょう。

しかしながらこの教会会議に参集した215名はその全員が東ローマの聖職者であったので、カノン82は西ヨーロッパに影響しませんでした。それゆえ「アグヌス・デイ」は西ヨーロッパにおいて宗教美術の重要なテーマであり続け、本格的な芸術から民間の信心具まで、数多くの作品が産み出されました。

【アグヌス・デイの図像学】

アグヌス・デイは一見したところ普通の小羊の姿で表されることがあります。下の写真は19世紀後半のフランスで製作された漆喰彫刻で、聖母の手前、幼子であるイエズスとヨハネの間に、小羊が表されています。

当店の商品です。

当店の商品です。十字架上に小羊を描いた図像は、カニヴェによく見られます。下の写真はシャルル・ルタイユによる19世紀中頃のカニヴェです。

当店の商品です。

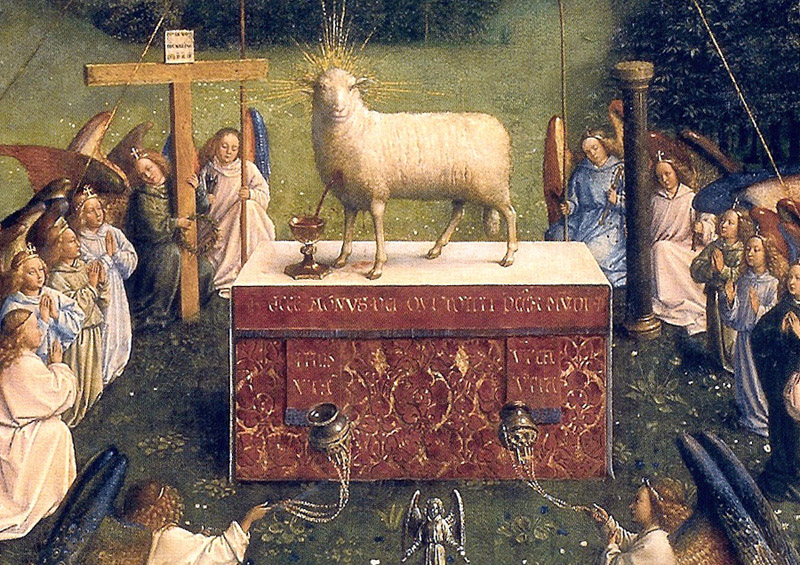

当店の商品です。アグヌス・デイを描いて美術史上名高い作品として、ヤン・ファン・エイク (Jan van Eyck, c. 1395 - 1441) が1432年に完成させたゲントの祭壇画が挙げられます。この祭壇画において、イエズス・キリストの象徴である小羊は、十字架形の後光を戴き、槍で突かれた胸の傷からほとばしる血を聖杯に注いでいます。小羊が立つ祭壇には、「ヨハネによる福音書」1章29節にある洗礼者ヨハネの言葉「見よ、世の罪を取り除く神の小羊」(ECCE AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI) が、ラテン語で記されています。

(下) Jan van Eyck, "Autel de Gand" (details) 「ゲントの祭壇画」下段センター・パネル 小羊を描いた部分の拡大画像

おそらく最もよく見られる「アグヌス・デイ」は、前脚の間に十字架を挟んだ小羊の図像です。下の写真は1922年にローマで開かれた聖体大会のメダイで、十字架を持った神の小羊が、イエズスの名を刻んだ聖体と重ねて浮き彫りにされています。これは聖体がキリストの御体であること、すなわちおよそ2000年前にゴルゴタの丘で起こったイエズスの受難と、ミサごとに行われる聖体拝領はまったく同じものであり、キリストは聖体拝領の度に、いまも日々受難されていることを表しています。

当店の商品です。

当店の商品です。この形態によるアグヌス・デイを描いた有名な作品としては、マティアス・グリューネヴァルト (Matthias Grünewald, c. 1470 – 1528) が 1506年から1515年にかけて描いたイーゼンハイム祭壇画が挙げられます。この祭壇画において、キリストの磔刑を描いた画面の向かって右には洗礼者ヨハネが描かれています。ヨハネはキリストを指さし、「あの方は栄え、わたしは衰えねばならない(ヨハネ 3: 30 新共同訳)」(Illum oportet crescere, me autem minui.) と言っています。このヨハネの足許に、十字架を持ち、胸から血を流す小羊が描かれています。

(下) Matthias Grünewald, "Retable d'Isenheim"(details), le musée d'Unterlinden, Colmar

「ヨハネの黙示録」5章を上に引用しましたが、この表象に基づき、小羊が本の上に乗った姿で表されることがあります。本はいくつかの封印で閉じられています。

この姿のアグヌス・デイは、19世紀に使われた「十字架の道行のシャプレ」のクール(coeur 心臓形センター・メダル)に打刻されます。

(下) 十字架の道行のシャプレ 当店の商品です。

【信心具「アグヌス・デイ」】

(上) 布の小袋に封入されたアグヌス・デイ。当店の商品です。

信心具としての「アグヌス・デイ」は、小さな円盤形の蝋(ろう)を布の小袋等に封入したもので、フランスでは「パン・サクレ」(pain sacré フランス語で「聖なるパン」)とも呼ばれます。17世紀以来、ローマにあるサンタ・クローチェ聖堂 (La Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, BASILICA SANCTAE CRUCIS IN IERUSALEM) のシトー会修道院で製作されてきました。

アグヌス・デイに封入される蝋の円盤は、2月2日のろうそく祝別の日(キリスト奉献の祝日、聖母清めの祝日)のために教皇に捧げられた蝋燭、及びローマの七つのバシリカで使われた復活祭の蝋燭を融かして作ったものです。16世紀以来行われている方式に則り、教皇が聖油とバルサム入りの水にこれらのろうそくを浸して祝別し、アグヌス・デイ用の蝋を得ます。

アグヌス・デイを常に身に着けることによって、罪の赦しが得られ、厳しい気候や洪水、火事、疫病、悪魔、突然の死から守られるといわれています。

「アグヌス・デイ」が製作された年代は、20世紀前半頃までです。サンタ・クローチェ聖堂のシトー会修道院は2011年に閉鎖されましたので、将来再び作られることはおそらく無いでしょう。

註1 ラテン語の "GN" の綴りは本来 [gn] と発音されるべきですが、中世ガリアやイタリア、ロマンス諸語ではこれが軟音化して日本語の「に」の子音 [ɲ] と同じ発音になります。この発音の仕方に基づく「アニュス・デイ」という表記もよく見かけます。

関連商品

「イエズスの御血よ、救い給え」 無色のカット・クリスタルとスターリング・シルバーの高級ロザリオ 1940年代頃

「イエズスの御血よ、救い給え」 無色のカット・クリスタルとスターリング・シルバーの高級ロザリオ 1940年代頃 十字架の道行きのシャプレ(ロザリオ) chapelet dit du Chemin de croix

十字架の道行きのシャプレ(ロザリオ) chapelet dit du Chemin de croix カニヴェ 「両親に從ひ居給ひし神なる幼子」 (シャルル・ルタイユ 図版番号不明) Il leur etait soumis,

Letaille, 116 x 74 mm

カニヴェ 「両親に從ひ居給ひし神なる幼子」 (シャルル・ルタイユ 図版番号不明) Il leur etait soumis,

Letaille, 116 x 74 mm 19世紀フランスの小聖画 神の子羊イエズス・キリスト 詩篇40篇 7, 8節

19世紀フランスの小聖画 神の子羊イエズス・キリスト 詩篇40篇 7, 8節 作者不明の小品彫刻 アグヌス・デイ 神の子羊 聖母子と幼き洗礼者ヨハネ 16 x 13 cm

作者不明の小品彫刻 アグヌス・デイ 神の子羊 聖母子と幼き洗礼者ヨハネ 16 x 13 cm 第26回聖体大会のメダイ ローマ 教皇ピウス11世 1922年

第26回聖体大会のメダイ ローマ 教皇ピウス11世 1922年 アグヌス・デイ

アグヌス・デイ スカプラリオ

スカプラリオ ジョルジュ・デュプレによるメダイユ médailles par Georges Dupré, 1869 - 1909

ジョルジュ・デュプレによるメダイユ médailles par Georges Dupré, 1869 - 1909 イポリト=ジュール・ルフェーヴルによるメダイユ médailles par Hippolyte-Jules Lefèbvre, 1863 - 1935

イポリト=ジュール・ルフェーヴルによるメダイユ médailles par Hippolyte-Jules Lefèbvre, 1863 - 1935イエズス・キリストに関するレファレンス インデックスに戻る

キリスト教に関するレファレンス インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS