l'Histoire du bleu

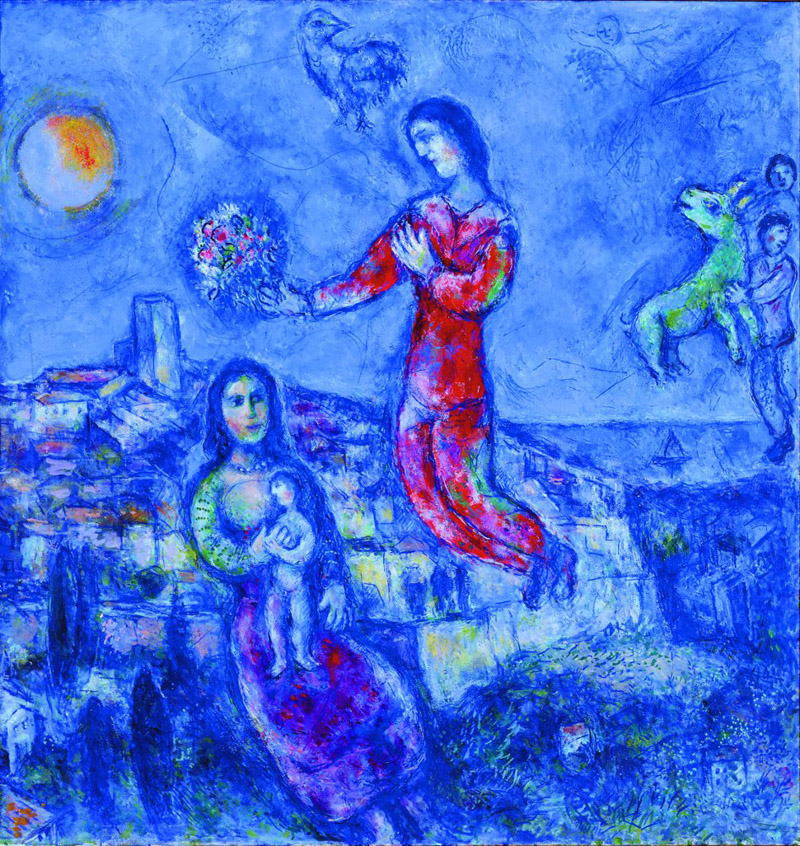

(上) Marc Chagall, "le Couple dans le Paysage Bleu", 1969 - 71

【古典語における「ブルー」の欠如】

ブルーは空の色、海の色をはじめ、自然界には身近に存在する色ですが、壁画等の絵画に用いられるようになったのは他の色に比べてずっと後のことです。先史時代の壁画には黒、白、赤が使われますが、ブルーは使われません。ブルーが使われなかった最も大きな理由は、黒、白、赤に比べてブルーの顔料を得るのが難しかったためでしょうが、ブルーがそもそも「色」として評価されていなかったせいでもあると考えられます。

文化史における青の地位は、言語に痕跡を残しています。日本語に関して見れば、ブラックは「黒」、ホワイトは「白」、レッドは「赤」ですが、ブルーを表す語はありません。「青」がグリーンを含むのは自明のことですし、灰色(例、青雲)や白(例、白馬の毛色)をも包含します。「国語大辞典」によれば、古い時代において、アヲ(漠)はほのかな光を表す語であり、シロ(顕)に対立します。またアヲは未熟さを表す語であり、成熟を表すアカに対立します。すなわち歴史的に見れば、アヲは灰色を中心とした無彩色、及び赤以外の多様な有彩色を表すのです。同辞典によると、現代の俚言(方言)においてもアヲはブルー、グリーン以外の多様な色彩を表します。すなわちアヲは新潟県、富山市、大阪府南河内郡、福岡県において黄色を、富山県において紫を、秋田県南秋田郡、福島県南会津郡、静岡県駿東郡、大分県大分市、大分郡において馬の黒い毛色を表します。近年になってアヲの語義はブルーに近づきましたが、それでもブルーと同義ではありません。これらの事実を見れば、わが国の文化史において、ブルーは他の色、とりわけ赤と対等の地位、重要性を有してこなかったことがわかります。

「ブルー」に当たる語は、ギリシア語、ラテン語にもありません。古典ギリシア語「キュアノス」(κυανός) は、近代語「シアン」(cyan)、「カイアナイト」(kyanite)、「チアノーゼ」(Zyanose) 等の語源となりました。しかしながら「キュアノス」の原意は「暗色」(註1)であって、ツバメの羽毛、イルカの皮膚、深い海など、ブルーよりも黒に近い色のことです。

ラテン語に関して言えば、ギリシア語「キュアノス」の形容詞形「キュアネオス」(κυάνεος, α, ον) を借用した「キーアネウス」(cȳaneus, a, um) という形容詞がありますが、この語は元のギリシア語「キュアノス」と同様に、ブルーよりも黒に近い色を表します。

ラテン語には空や海の色について使われる「カエルレウス」(caeruleus, a, um)、詩語で「カエルルス」(caerulus, a, um) という形容詞があります。英語「セルーリアン」(cerulean) の語源ですが、この語もギリシア語「キュアノス」と同根であり、「キュアノス」と同様に「暗色」が原意です。現代のわれわれが思い描くような「ブルー」ではなく、覗き込めば吸い込まれるような深淵の色、青または緑色がかった暗い色のことです。

以上に示したように、ギリシア語、ラテン語には「ブルー」を表す語が欠如しています。強いて言えばブルーがかった黒を表す語はありますが、それらの語は深淵、虚空、光の欠如を表します。底の無い深淵、虚空に向けて発した光は、何物にも反射しないゆえに戻って来ません。それゆえギリシア人、ローマ人にとって、ブルーは光を吸い込む深淵、虚空であって、実体がある「物」の色とは考えられていなかったのです。

ラテン語に「ブルー」を表す語が無いために、ロマンス諸語は「ブルー」を表す語を他系統の言語から借用せざるを得ませんでした。フランス語「ブリュ」(bleu) の古形「ブロ」(blo) はゲルマン系言語であるフランク語に由来します。イタリア語「ブル」(blu)、カタロニア語「ブラウ」(blau) も同様です。スペイン語及びポルトガル語「アスル」(azul) は、ペルシア語からアラビア語を経由して借用されました。(註2)

【西ヨーロッパにおける青の歴史】

・典礼色におけるブルーの欠如

キリスト教と色彩の関係で真っ先に思い浮かぶのは、典礼暦に従って用いられる「典礼色」です。「典礼色」とは、一年のうちそれぞれに定められた時期に、司祭の衣、及び祭壇の掛け布をはじめとする内陣の飾り布に使用される色のことです。

四世紀頃までのキリスト教会では白のみが使用されていましたが、その後他の色も徐々に使われるようになりました。教皇権の絶頂期に在位したインノケンティウス3世 (Innocentius III, 1160 - 1198 - 1216) は、「祭壇の聖なる秘蹟について」("De sacro altaris mysterio") 第1巻64章「日々が有する特性に従って祭服が区別される基となるべき四つの主要な色について」("De quatuor coloribus principalibus, quibus secundum priprietates dierum vestes sunt distinguendae") で、典礼色の由来について書いています。関連個所のテキストを下に引用いたします。日本語訳は筆者(広川)によります。意味を取り易くするために補った語は、ブラケット [ ] で囲みました。

| Quatuor autem sunt pricipales colores, quibus secundum priprietates dierum sacras vestes Ecclesia Romana distinguit, Albus, Rubeus, niger & viridis. | ところで、ローマ教会は日々が有する特性に従って祭服を区別しているのであるが、かかる区別は四つの主要な色、すなわち白、赤、黒、緑による。 | |||

| (中略) | ||||

| ... Albis induitur vestimentis in festivitatibus Confessorum et Virginum. Rubeis in solennitatibus Apostolorum et Martyrum. Hinc sponsa dicit in Canticis, Dilectus meus candidus et rubicundus, electus ex millibus. Candidus in Confessoribus et Virginibus, rubicundus in Martyribus et Apostolis. Hi et illi sunt flores rosarum et lilia conuallium. Albis indumentis igitur utendum est in festivitatibus Confessorum et Virginum, propter integritatem et innocentiam. | 白い衣は、証聖者たち及びおとめたちの祝いに着用され、赤い衣は使徒たち及び殉教者たちの祭儀に着用される(註3)。このことゆえに、さまざまな賛歌において、[神の]花嫁[である教会]は、「多くの人々の中から選ばれた『白い』至福者、『赤い』至福者(註4)」と言っているのである。[神に愛される聖人は、]証聖者たち、おとめたちに含まれるならば白く、殉教者たち、使徒たちに含まれるならば赤い。後者は薔薇の花、前者は百合の花である。したがって証聖者たち及びおとめたちの祝いには、その純潔と無垢のゆえに、白い祭服を使うべきである。 | |||

| (中略) | ||||

| ... Rubeis autrem utendum est indumentis in solennitatibus Apostolorum et Martyrum, propter sanguinem passionis, quem pro Christo funderunt. | しかるに使徒たち及び殉教者たちの祭儀には、彼らがキリストのために流す受難の血ゆえに、赤い祭服を使用するべきである。 | |||

| (中略) | ||||

| ... Nigris autem indumentis utendum est in die afflictionis et abstinentiae, pro peccatis et pro defunctis. | さらに悲しみと禁欲の日、罪[の悔悟]のため、また死者[の追悼]のためには、黒い祭服を使用すべきである。 | |||

| (中略) | ||||

| ... Restat ergo, quod in diebus ferialibus et communibus, viridibus sit indumentis utendum. Quia viridis color medius est inter albedinem et nigredinem et ruborem. Hic color exprimitur, ubi dicitur. Cypri cum Nardo, et Nardus cum Croco. | 最後に、週日及び通常の主日には緑の祭服を使用すべきである。緑は白、黒、赤の中間にある色だからである。それゆえ「ナルドのあるキュプルスの園。ナルドとクロクム」と言われている箇所では、色が表されているのである。(註5) | |||

| (中略) | ||||

| Ad hos quatuor caeteri referuntur. Ad rubeum colorem coccineus, ad nigrum violaceus, ad viridem croceus. Quamvis nonnulli rosas ad Martyres, Crocum ad confessores, Lilium ad virgines referant. | 他のさまざまな色彩は、これら四つに還元される。コッキネウス(クリムゾン 註6)は赤に、スミレ色は黒に、クロクムの色(サフラン色 註7)は緑に、[還元される]。多数の人たちが薔薇を殉教者に、クロクムを証聖者に、百合をおとめに関連付けるとしても、[それは正当である。] |

インノケンティウス3世が書いているように、典礼色には白、赤、黒、緑の四色があって、他の色は四色のうちのいずれかに帰することができます。しかしながら他の色として挙げられているのは、コッキネウス(クリムゾン わずかに紫色がかった赤)、すみれ色、黄色のみです。

ところで光の三原色(ブルー、赤、緑)による減法混色、色材の三原色(黄、赤紫、青緑)による加法混色のいずれにおいても、「赤紫」(マジェンタ)と「ブルー」は近い関係にあります(註8)。インノケンティウス3世が上の引用箇所で挙げている「コッキネウス」(クリムゾン)と「すみれ色」は、この「赤紫」に近い色です。しかしながらインノケンティウス3世はコッキネウスを赤に、すみれ色を黒に、それぞれ帰しています。すなわちブルーは典礼色の体系において如何なる位置も占めず、完全に欠如しているのです。

「ブルー」は典礼色でないゆえに、上に引用した文章に言及さえされていないわけですが、強いて言えばすみれ色と同様に、黒に帰されることになるでしょう。すなわちインノケンティウス3世時代のカトリック教会にとって、「ブルー」は実体のある物の色ではなかったのです。「ブルー」に対するこの感覚は、古代ギリシア、ローマ時代と共通しています。典礼色にブルーを用いないカトリックの伝統は現在まで続いています。

しかしながらインノケンティウス3世よりも以前の十一世紀末頃から、ブルーを含む色彩の秩序に変化が生まれ始めていました。その結果、インノケンティウス3世が教皇であったのと同じ十二世紀に、典礼色とは無関係の場において、ブルーの地位は劇的に向上することになります。

・ゴシックのステンドグラスとエマイユの青

現代人は、物を透過し、あるいは物の表面に反射して目に入った可視光線のうち、特定の周波数帯がさまざまな色となって見えることを知っています。また白と黒は色ではないこと、すなわちあらゆる周波数帯の光が混じりあった白色光が、そのまま目に入れば白く見えること、逆にいかなる周波数帯の可視光線も目に入らなければ、黒く見えることを知っています。現在では子供にとっても常識であるようなこれらの事柄が最初に証明されたのは、実は近世以降のことに過ぎません。すなわち

1666年にアイザック・ニュートンが白色光をプリズムで分光し、色彩とは各周波数帯の光に他ならないことを初めて証明したのです。

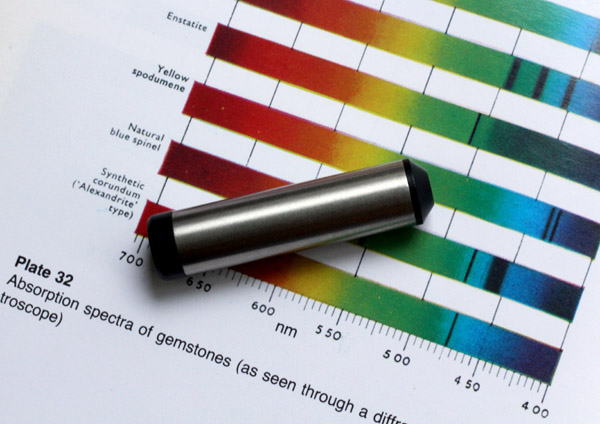

宝石鑑別用のスペクトロスコープ(分光器) 筆者が普段使っているもの。

宝石鑑別用のスペクトロスコープ(分光器) 筆者が普段使っているもの。

ニュートン以前の人々は、色彩の本質についてこのような科学的知識を持ちませんでした。8世紀以来、ヨーロッパでは、光は神に属するとされていましたが、色彩については神に属するのか、あるいは地上の物質に属するのかという論争が、九百年近くのあいだ戦わされてきました。

中世の科学思想によると、人間の目に見えるのは物質のみです。物質でないものは目に見えません。唯一の例外が光です。光は物質ではありませんが、目に見えます。光について、諸家の説は一致して、神に由来すると考えていました。光は神から発出するものであり、アウグスティヌスが言うように、「不可視の神より来る可視的なもの」でした。

しかるに色彩の本質については二つの説がありました。一方は「色彩は物質の属性である」とする考え方です。この考えによると、色彩は物質と不可分であり、物質の表面を膜のように被うものです。色彩は天来のものである光とは本質的に無関係であり、あくまでも物質が有する性質です。この説が正しいとすれば、地上に属する物資の属性に過ぎない色彩によって、天上にある神の栄光を表すことなど不可能です。色彩を教会堂に溢れさせるのは、むしろ神の栄光を汚すことです。このように考えた人物の代表はクレルヴォーの聖ベルナールです。ベルナールが属するシトー会の聖堂は質素で、華やかなステンドグラスを有しません。

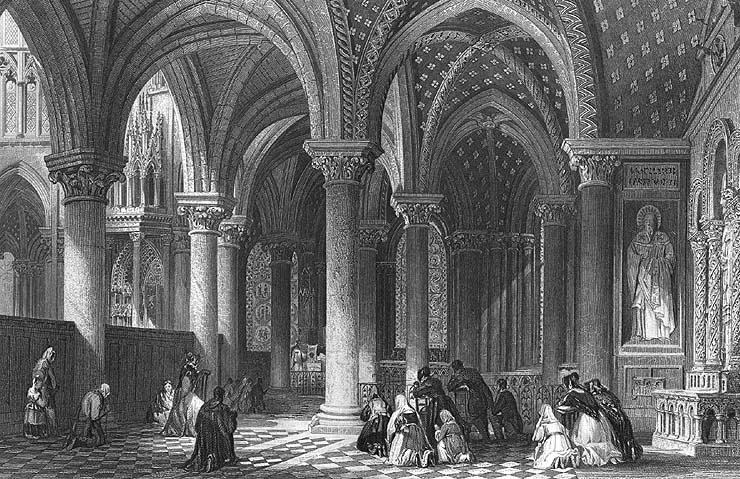

(上) 1860年代のスティール・エングレーヴィング 「サン・ドニ大修道院付属聖堂 聖母礼拝堂」("Lady Chapel, Abbey Church St. Denis"), 122 x 193 mm 当店の商品です。

色彩の本質に関するもう一方の説は、「色彩は光に属する」と考えます。この説によると、色彩は光と同様に神に由来し、神の栄光を表します。したがって聖堂を色彩で飾るのは神を讃えるのにふさわしいことでした。この考えを代表する人物はサン=ドニ修道院長であったシュジェ

(Suger de Saint-Denis, c. 1080 - 1151) です。

パリから北に五キロメートルほど離れた近郊の町サン=ドニ(St.-Denis イール=ド=フランス地域圏セーヌ=サン=ドニ県)に、ラ・バジリク・ド・サンドニ(la

basilique de Saint-Denis サン=ドニのバシリカ)があります。サン=ドニのバシリカは早くも四世紀に殉教者の墓所となっていた聖地で、歴代フランス王のほぼ全員がここを墓所としています。

サン=ドニのバシリカには 1966年以来サン=ドニ司教区の司教座が置かれていますが、それまではベネディクト会修道院の付属聖堂でした。シュジェは1112年以来、ここの修道院長を務めていましたが、1136年から

1140年にかけて聖堂の改築を行いました。シュジェが改築したサン=ドニのバシリカは、最初のゴシック建築として知られています(註9)。

シュジェは青色のスマルト(コバルトガラス)を積極的に多用してステンドグラスを作らせ、ステンドグラスを通して、物質を聖化する天上の光を聖堂内に溢れさせました。ステンドグラスはシュジェの発明ではなく、ヴィサンブール(Wissembourg,

Weißenburg グラン・テスト地域圏バ=ラン県)のサン=ピエール=エ=サン=ポール教会(Église Saints-Pierre-et-Paul)で、現存する最古の作例が見つかっています。ヴィサンブールのものはキリストの頭部を表現した十一世紀の作品で、現在ストラスブールのノートル=ダム美術館(le

musée de l'Œuvre Notre-Dame)に収蔵されています。十一世紀のステンドグラスは囚人が作ったと考えられています。しかしながらシュジェはガラス職人に命じて、以前の時代よりもはるかに美しいステンドグラスを作らせました。賛嘆の的となったブリュ・ド・サン=ドニ(bleu

de St-Danis サン=ドニの青)のステンドグラス職人集団は、ル・マン(Le Mans ペイ・ド・ラ・ロワール地域圏サルト県)に移動し、当地の司教座聖堂サン=ジュリアン

(le cathédrale Saint-Julien du Mans) においてブリュ・デュ・マン(bleu du Mans ル・マンの青)を、さらにシャルトルに移って、当地の司教座聖堂ノートル=ダム

(le cathédrale Notre-Dame de Chartres) においてブリュ・ド・シャルトル(bleu de Chartres シャルトルの青)を、ステンドグラスに実現します。

シャルトル司教座聖堂は過去に繰り返して火災に遭い、1037年10月17日、ロマネスク様式による五代目の聖堂が献堂されました。1134年9月5日、シャルトルの町は大火で壊滅的被害を受けましたが、司教座聖堂は焼失を免れ、周囲の建物が無くなったことで、身廊を延伸する等の改築工事が

1160年まで行われました。この聖堂の周歩廊のために制作されたのが、「ノートル=ダム・ド・ラ・ベル・ヴェリエール」(Notre-Dame de

la belle verrière 美しき大ステンドグラスの聖母)です。

1194年6月11日に新たな火災が起こり、地下聖堂、西側ファサード、塔以外が消失しました。しかしながら「ノートル=ダム・ド・ラ・ベル・ヴェリエール」はまだ嵌め込まれていなかったために、幸運にも焼失を免れました。「ノートル=ダム・ド・ラ・ベル・ヴェリエール」の聖母子は、シュジェが見出した花紺青(はなこんじょう)のスマルトをはじめ、美しい色ガラスを通った光を聖堂内に溢れさせ、神の家を天上の栄光で満たしています。

ステンドグラスの青が最も鮮やかであったのは、サン=ドニやル・マン、シャルトルの作品が作られた十二世紀です。十三世紀にはコバルトの代わりに銅やマンガンの青色ガラスが多用されます。

・「聖母の色」になった青

12世紀のステンドグラスとエマイユにスマルトが使われたことは、西ヨーロッパ社会において青の地位が向上するにあたって大きな推進力となりました。これと時期を同じくして、聖母マリアの衣が青く描かれる作例が多くなりました。

ロマネスク期以前の西ヨーロッパ絵画では、聖母の衣は黒、茶、濃い青など、地味な色に描かれるのが普通でした。これは聖母を「マーテル・ドローローサ」として見る見方が根底にあったためで、聖母の衣は喪衣のように地味な色で描かれたのです。

下に示す作品はイングランド南部セイント・オールバンズ(St. Albans ハートフォードシャー)のベネディクト会修道院で制作された詩篇写本「セイント・オールバンズ・ソールター」(英 the St. Albans Psalter)の挿絵です。写本の制作時期は 1120年から 1145年頃までの間で、ここの修道士たち(セイント・オールバンズ派)による挿絵は、ロマネスクのミニアチュールを代表する作品と考えられています。下の挿絵において、受胎を告知される聖母は赤茶色の衣を着ています。受胎告知の聖母は喜びの聖母であって、マーテル・ドローローサではありませんが、周囲の色鮮やかな装飾に比べると、聖母の衣は抑えた色調で描かれています。

(下) "The Annunciation" from the St. Albans Psalter, 1120 - c. 1145

ゴシック期以降の西ヨーロッパ絵画において、聖母のマントは青に描かれることが多くなります。言うまでも無く、「ロマネスクの聖母の衣は必ず黒や赤で、決して青ではない」というわけではありません。また「ゴシック期以降の聖母の衣は必ず青く描かれる」ということでもありません。しかしながら全体的な傾向として、聖母に青い衣を着せた作例が、ゴシック期以降に格段に多くなることは事実です。

下に示す作品は、ジオットが 1310年頃に描いたテンペラ画「オニッサンティのマエスタ」で、ウフィツィ美術館に収蔵されています。「マエスタ」(la

Maestà) とはイタリア語で「威厳」「尊厳」「気高さ」という意味で、美術史用語としては玉座に着いた聖母子像を指します。この様式の図像は、日本語では「荘厳の聖母」と呼ばれています。この聖母は青いマントを着ています。ただし青の色調は抑えられ、黒に近く見えます。

(下) Giotto, "la Maestà di Ognissanti", c. 1310, tempera su tavola, 325 x 204 cm, la Galleria degli Uffizi, Firenze

下に示す作品は、チマブエが 1280年頃に描いたテンペラ画「マエスタ」で、ルーヴル美術館に収蔵されています。聖母のマントの色はルネサンス期ほど鮮やかではありませんが、明るめの青です。

(下) Cimabue, "la Maestà del Louvre", c. 1280, tempera e oro su tavola, 424 x 276 cm, il Museo del Louvre,

Parigi

以上二点はゴシック末期からプロトルネサンス(独 die Protorenaissance 仏 la pré-Renaissance)にかけて描かれた聖母ですが、これを盛期ルネサンスの作品を比べると、後者においては青の彩度が大きく上がることに気付きます。

フランシスコ会は 13世紀初頭に設立され、すぐに大きな勢力となった修道会です。フランシスコ会では清貧と謙譲を理念としました。14世紀半ば以降、玉座ではなく、地面に直接置いたクッションや低い椅子に腰かける聖母子像「謙譲の聖母」(伊

la Madonna dell'Umiltà) が、「マエスタ」に替わって盛んに描かれるようになりました。「謙譲の聖母」の図像様式は、同会が抱く「謙譲」の理念に影響されて広まったと考えられています。下に示す作品はフラ・アンジェリコが

1433年から 1435年の間に描いたテンペラ画「謙譲の聖母」で、バルセロナのカタロニア国立美術館に収蔵されています。この作品で聖母がまとうマントの青は、もはや喪衣を連想させません。

(下) Fra Angelico, "la Madonna dell'Umiltà", 1433 - 35, temple sobre tabla, 147 x 91 cm, el Museo Nacional de Arte

de Cataluña, Barcelona

下に示すのはラファエロ作「サン・シストの聖母(システィナの聖母)」で、聖母はやはり美しい青のマントをまとっています。この作品は第二次世界大戦当時ドレスデン美術館にありましたが、ヒトラーの命により地下室に保管されていたために、連合軍のドレスデン空襲による破壊を免れました。第二次世界大戦後、いったんモスクワに運ばれましたが、その後ドレスデンに返却され、現在に至っています。

(下) Raffaello Sanzio, "la Madonna Sistina", 1513 - 1514, oilo su tela, 265 x 196 cm, die Gemäldegalerie Alte

Meister, Dresden

「サン・シストの聖母」のマントの青色は、ウルトラマリンによります。ウルトラマリンは最も高価な青色の顔料で、その原料にはバダフシャーン(Badakhshan 現在のアフガニスタン北東部からタジキスタン南東部にかけての地域)で採掘されたラピス・ラズリが使われました。英語の「ウルトラマリン」(ultramarine 「顔料ウルトラマリン」の意)、フランス語の「ウトルメール」(outremer 「ラピス・ラズリ」及び「顔料ウルトラマリン」の意)、イタリア語「オルトレマーレ」(oltremare 「顔料ウルトラマリン」、及び古語で「ラピス・ラズリ」の意)はいずれも「海の向こう」「海外」が原意ですが、これはウルトラマリンの原料であるラピス・ラズリがヨーロッパ外の東方からもたらされたことによります。ウルトラマリンはフレスコやテンペラでは鮮やかな青に発色しますが、油彩では色が暗くなります。「サン・シストの聖母」は油彩ですので、ラファエロはウルトラマリンに鉛白を加えて、聖母のマントを描いています。

ウルトラマリンは同重量の金よりも高価でしたので、絵の制作費を節約するために代替材料が使われることがありました。そのひとつがアジュライト(英

azurite 藍銅鉱、及び藍銅鉱から得る顔料)です。しかしながら、ウルトラマリンは経年で変色しませんが、アジュライトは経年により緑がかった非常に暗い色に変わる場合があります。下の写真はラファエロ作「パラ・コロンナ」("la Pala Colonna" イタリア語で「柱の祭壇画」の意)、別名「諸聖人に囲まれる玉座の聖母子」です。聖母の衣はアジュライトで青く塗られていますが、現在では黒に近く見えます。

(下) Raffaello Sanzio, "la Pala Colonna", 1504 - 1505, oilo e oro su tavola, 172 x 172 cm, the Metropolitan Museum of Art, New York

このようにして青は「聖母の色」になりましたが、聖母像に使われる色としての地位を独占するには至りませんでした。バロック美術の聖母像には金色が使われ、十八世紀から十九世紀には金の衣が主流になりました。1854年に「無原罪の御宿り」が教義宣言されると、聖母の衣は白くなりました。

「聖母の色」がこのように変遷するにしたがって、聖母像が塗り直されることもありました。パリ大学の大学院に相当する「エコール・プラチーク・デ・ゾー・テチュード」(l'École

pratique des hautes études, EPHE) で中世史を研究するミシェル・パストゥロー教授 (Michel Pastoureau,

1947 - ) の著書「ブリュ」("Bleu", 2000) によると、リエージュ美術館に収蔵される十一世紀初頭の菩提樹製聖母像の衣は、最初は黒く塗られていましたが、十三世紀に青、十七世紀末に金色、1880年頃に白に塗り替えられました

(op. cit. p. 47)。

・紋章の青

12世紀は西ヨーロッパにおいて紋章が使われ始めた時代です。紋章に使われる六色は「アジュール」(azur 青)、「グール」(gueules 赤)、「サーブル」(sable 黒)、「シノープル」(sinople 緑)、「オール」(or 金)、「アルジャン」(argent 銀)です。典礼色とは異なって、紋章は十二世紀に誕生したゆえに、そのシステムにはブルー(アジュール)が取り入れられています。

パストゥロー教授の上掲書によると、アジュールが紋章に含まれる割合は、1200年頃に 5パーセント、1250年頃に 15パーセント以上、1300年頃に

25パーセント、1400年頃に 30パーセントと増えてゆきました。またアジュールが多く使われたのはフランス東部でした。十六世紀以前には、アジュールがあまり使われない地域でサーブルが多用されており、紋章においてアジュールとサーブルが同等の役割を果たす傾向が認められます。

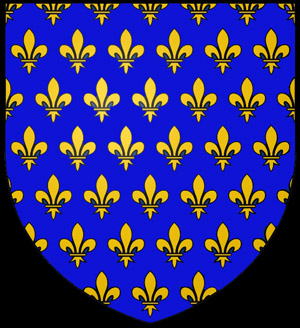

フランス王の最初の紋章(1211 - 1376年)

フランス王の最初の紋章(1211 - 1376年)

アジュールの普及に最も寄与したのは、「アジュールの地に、金色のフルール・ド・リスを散りばめた」(d'azur semé de fleurs de lis d'or) フランス王家の紋章です。諸侯がフランス王家に倣うことで、アジュール(青)を取り入れた紋章が広まりました。この事情は布地の場合(後述)と同じです。

パストゥロー教授の上掲書によると、青は騎士物語にも次第に進出しました。アーサー王伝説を題材にし、十二世紀から十三世紀にかけてフランスで作られた物語には、赤、黒、白、緑の騎士がそれぞれの典型的な性格や役割を伴って登場しますが、青の騎士は全く出てきません。しかしながら十四世紀になると、赤、黒、白、緑の騎士が持つ性格や役割に変化が見られ、加えて勇敢、忠実で頼りになる「青の騎士」が登場します。フロワサール

(Jean Froissart, c. 1337 - c. 1405) は 1361年から 1367年にかけて「青き騎士の物語」("Le Dit dou Bleu Chevalier") を著しました。古代以来いかなる象徴性も担わず無意味であり続けた「青」が、ここに至ってようやく意味を獲得したのです。(op. cit. pp. 50 - 51)

下に示したのは初期ルネサンスの画家パオロ・ウッチェッロ (Paolo Uccello, 1397 - 1475) の作品で、竜を退治する聖ゲオルギウスを描いています。この作品においてもそうですが、神に忠実な勇者である聖ゲオルギウスは、多くの作例において、青の騎士として描かれます。青は天の色でもあります。これに対して竜は、地上界の色である緑あるいは赤で描かれます。

(下) Paolo Uccello, "San Giorgio e il drago", c. 1459, olio su tela, 90 x 52 cm, le Musée Jacquemart-André, Paris

・衣服の青

カペー朝第九代のフランス国王ルイ九世(Louis IX de France, 1214 - 1270 在位 1226 - 1270)は、青色の衣を愛用した西ヨーロッパ最初の王として知られています。諸侯が王に倣うことで貴族階級に青が流行し、これに伴って青色の染色業者の繁栄、及び青色の染色技術の進歩がもたらされました。

青色染料の原料として中世ヨーロッパで最初に使われたのは、ゲード(仏 guède 和名 ホソバタイセイ)でした。ゲードはアブラナ科の二年性草本で、フランス語では「パステル・デ・タンチュリエ」(pastel

des teinturiers フランス語で「染屋のパステル」の意)、単に「パステル」ともいいます。「パステル」はラテン語で「練り粉」を表す「パースタ」(PASTA)に由来します。ゲードがパステルとも呼ばれるのは、ゲードが練り粉状に加工されるためです。(註10)

青色の布が流行するようになると、ゲードの需要は爆発的に増え、ピカルディー(フランス北部)、ミディ=ピレネー(フランス南西部)、チューリンゲン(ドイツ中部)、トスカナ(イタリア)をはじめとする栽培地は非常に大きな経済的恩恵を受けました。象徴的な例はピカルディーの中心都市アミアンの司教座聖堂です。ノートル=ダム・ダミアン

(la cathédrale Notre-Dame d'Amiens) は十三世紀のゴシック建築で、フランス最高の高さを誇りますが、建築費用の八十パーセントはゲード商人からの寄進で賄われました。ゲード産業がもたらした巨富はフランス語の成句にも跡を残しています。ゲードの練り粉を球状に固めたものを「コック」(coque フランス語で「繭」の意)といいます。フランス語で「ペイ・ド・コカーニュ」(pay

de cocagne コカーニュの国)というと「宝の国」、「ヴィ・ド・コカーニュ」(vie de cocagne コカーニュの生活)というと「安楽な生活」という意味ですが、この「コカーニュ」という語はゲードを固めた「コック」に由来します。

(下) "Gold of Pleasure, Dyer's Woad, and Sweet Alyssum" from "The Flowering Plants and Ferns of Great Britain", The Society for Promoting Christian Knowledge, 1856 中央に描かれているのがゲード(英

Dyer's Woad)。

1706年頃、「ベルリナー・ブラウ」(berliner Blau ドイツ語で「ベルリン青」の意)、別名「プロイシッシュ・ブラウ」(preußisch

Blau 「プロシア青」の意)が合成され、絵具としても染料としても、ヨーロッパ中で広く使われるようになりました(註11)。さらに中央アメリカ及びアンティーユ(バハマを除く西インド諸島)からはインディゴがヨーロッパに輸入されました。インディゴの青はゲードよりも鮮やかでしたし、奴隷労働によって得られる西インド諸島のインディゴは、古典古代から知られていたインド産のインディゴよりもずっと安価であったために、ヨーロッパのゲード産業は一挙に勢いを失いました。アミアンやトゥールーズが衰退したのとは対照的に、港町であるボルドーやナントはインディゴの輸入によって繁栄しました。

【黒と青の歴史的結びつき】

黒死病が流行したあとの十四世紀中葉、服装規定を伴う奢侈禁止令がヨーロッパ各地で施行され、高価な染料を使用する布の使用が禁じられるとともに、社会的地位や職業に応じて着用すべき服装やその色が厳しく規定されました。社会的地位や職業を表す色は白、黒、赤、緑、黄から選ばれました。時代や地域によってさまざまで、汎ヨーロッパ的法則性を見出すことはできませんが、常に上記五色から選ばれました。すなわち、典礼色の場合と同様に、「青」がそのような社会的意味を賦与されることは決して無かったのです。

これと時をほぼ同じくして、イタリアの富裕な商人や貴族の間に「黒」が流行し始めました。この人たちは社会的地位の頂点にある君主ではなかったので、裕福であったにもかかわらず、「ロッソ・ヴェネツィアーノ」、すなわちヴェネツィアの染色ギルドが秘密の方法で染めたスカルラット(伊

scarlatto 緋色)のような贅沢品を身に着けることができませんでした。それゆえ裁判官や聖職者も使用する「徳を表す色」、すなわち「黒」に目を付け、より美しく純粋な黒の布を求めました。染色業者たちはこの需要に応えて、1360年から80年頃には羊毛を真っ黒に染める技術を有するようになりました。商人や貴族から始まった「黒」の流行はイタリア各地の諸侯に広まり、1400年頃からはフランスとイギリス、次いでスペインとドイツにも波及しました。

(上) Rogier van der Weyden, "Philippe le Bon", c. 1450, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen

1419年、ブルゴーニュ公ジャン一世 (Jean Ier de Bourgogne, 1371 - 1419) がパリのモントロー橋上で暗殺され、息子がフィリップ三世 (Philippe III de

Bourgogne, 1396 - 1467) としてブルゴーニュ公に即位しました。フィリップ三世はこの頃から黒い服を身に着けるようになりました。フランス王と勢力を二分するブルゴーニュ公が黒を愛用したことにより、フランスの服飾における黒の地位は揺るぎないものになりました。

註1 古典ギリシア語「キュアノス」(κυανός) は、ギリシア語「スキオエイス」(σκιόεις 「影の」「陰の」)、ラテン語「カエクス」(caecus 「盲目の」)、サンスクリット語「クジャマス」(çjâmas 「暗い」)と同根です。これらの語が共通して示すのは、光の欠如です。

註2 ルーマニア語で明るいブルーを表す「アラバストル」(alabastru) の語源は、ラテン語で「雪花石膏製の香水瓶」を表す「アラバステル」(alabaster)、「アラバストルム」(alabastrum)

です。「アラバステル」、「アラバストルム」は「アルブス」(albus 白い) に由来します。したがってルーマニア語「アラバストル」は、もともと明るい曇り空の色を表していたと考えられています。

註3 カトリックの聖人は、五つのカテゴリー、すなわち「福音記者」(EVANGELISTA)、「使徒」(APOSTOLUS)、「殉教者」(MARTYR)、「証聖者」(CONFESSOR)、「おとめ(処女)」(VIRGO)

のうち、少なくともいずれかひとつに属します。たとえばヨハネは「福音記者」であり「使徒」でもあります。またパウロは「使徒」であり「殉教者」でもあります。

「証聖者」(CONFESSOR / CONFESSORES) の原意はラテン語で「告白者」ですが、キリスト教用語としては、もともと「信仰ゆえに迫害されたが殉教には至らなかった聖人」を指していました.。しかしながらヨーロッパがキリスト教化されると、殉教も、信仰ゆえの迫害も、ほとんど起こらなくなったので、迫害や拷問を受けていない人であっても、他の四つのカテゴリのいずれにも属さない場合は、「証聖者」の称号で呼ばれるようになりました。

註4 「ディーレークトゥス」(DILECTUS ラテン語で「愛される人」)を「至福者」と訳しました。神に愛される人、の意味です。

註5 インノケンティウス3世がここで引用しているのは、「雅歌」において緑色の草の名が書かれている箇所(4章13節及び14節)です。

ノヴァ・ウルガタによる「雅歌」4章12節から15節のラテン語テキストと、筆者(広川)による日本語訳を下に示します。筆者の訳はノヴァ・ウルガタから訳したもので、意味を取り易くするために挿入した語句はブラケット

[ ] で示しました。なおへブル語からの訳として新共同訳を併記しました。

| NOVA VULGATA | .. | ノヴァ・ウルガタからの日本語訳 | .. | へブル語からの新共同訳 | |

| 12 | Hortus conclusus, soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus; |

わたしの妹、花嫁は、閉ざされた園. 閉じられた園、封じられた泉。 |

わたしの妹、花嫁は、閉ざされた園。 閉ざされた園、封じられた泉。 |

||

| 13 | propagines tuae paradisus malorum punicorum cum optimis fructibus, cypri cum nardo. |

あなたの蘖(ひこばえ)はざくろの園で、 もっとも良き実が実る。 ナルドのあるキュプルス(CYPRUS ヘンナ)の園。 |

ほとりには、みごとな実を結ぶざくろの森 ナルドやコフェルの花房。 |

||

| 14 | Nardus et crocus, fistula et cinnamomum cum universis lignis turiferis, myrrha et aloe cum omnibus primis unguentis. |

ナルドとクロクム(CROCUM サフラン)、 水辺の香草、シナモンも。 すべての乳香樹も[その園に]ある。 没薬(ミルラ)とアロエも。 あらゆる最上の香草もある。 |

ナルドやサフラン、菖蒲やシナモン 乳香の木、ミルラやアロエ さまざまな、すばらしい香り草。 |

||

| 15 | Fons hortorum, puteus aquarum viventium, quae fluunt impetu de Libano. |

[わたしは、(もしくは)あなたは]園の泉。 レバノンから奔流となり流れ来る 活ける水の井戸。 |

園の泉は命の水を汲むところ レバノンの山から流れて来る水を。 |

ナルドとキュプルスについては、ナルドに関する解説ページをご覧ください。

註6 「コッキネウス」(COCCINEUS/COCCINUS 深紅)はイエズスが着せられたマントの色で、「マタイによる福音書」27章29節(新共同訳)では「赤」と訳されています。

この語はギリシア語で「カーミンカイガラムシ」を表す名詞「コッコス」(κὀκκος) に由来し、カーミンあるいはクリムゾン(紫がかった赤、赤みのある紫)を表します。イエズスが受難の際に着せられたマントの色に関しては、紫のシンボリズムに関する解説ページをご覧ください。

註7 上の引用箇所で、インノケンティウス3世は「黄」を「サフランの色」と表現しています。サフランの黄色は鬱金よりも少し赤みがかった濃い色ですが、ここでインノケンティウス3世が言う「サフランの色」は、広い範囲の「黄」を指していると思われます。インノケンティウス3世は「黄」を緑色の一種と見做しています。実際のところ、黄と緑は色相環において隣接しますし、現代の日本人の色彩感覚においても近い色と感じられます。文学作品に現れた実例として、川端康成「山の音」のうち「蛇の卵」(一)から引用します。

| 竝木のなかの一本のアカシアだけ、その下のアスフアルトに花が散り敷いてゐた。どうしてだらうかと、慎吾は車の中から振りかへつて、印象に殘つた。靑つぽく薄黄色のこまかい花だつた。 |

上の引用箇所で青っぽい薄黄色と表現されているのは、黄緑色に近い薄黄色のことでしょう。

「ブルー」を扱う本稿のテーマからは外れますが、近代語の「黄」に相当する語もラテン語にはありません。「黄」は減法混色における三原色のひとつですから、色名「黄」がラテン語に欠けていること、また緑色の一種と見做されていることは不思議に思えますが、蓋しこれは黄色い金属である金が、古代において緑がかった色であったのと関係があるでしょう。

金は有史以前から珍重された重要な金属であり、ローマもその例外ではありません。純金は可視域の中ほどから赤外域の波長の光をよく反射するので黄色がかって見えます。ところが古代の金、すなわち自然金及び当時の精錬法で得られた金は純度が低く、概ね20%以上の銀との合金となっていました。銀は可視光の全域にわたってほぼ偏り無く光を反射しますから、銀が混じった金の反射は本来よりも短波長側に牽引されて、必然的に緑色がかった色になります。

緑色がかった古代の金は、ギリシア語起源のラテン語で「エーレクトルム」(ELECTRUM) と呼ばれますが、これは本来「琥珀(こはく)」(ギリシア語で「エーレクトロン」 ἤλεκτρον)のことです。琥珀には緑色がかったサンプルが多くあります。緑色がかった金についてはグリーン・ゴールドに関する解説に書きましたので、関心のある方はご参照ください。

註8 光の三原色(ブルー、赤、緑)による減法混色において、ブルーと赤の混色により赤紫(マジェンタ)が生じます。色材の三原色(黄、赤紫、青緑)による加法混色において、赤紫と青緑の混色によりブルーが生じます。

註9 サン=ドニのバシリカは 1144年に献堂されましたが、87年後の 1231年に内陣と身廊が改築され、盛期ゴシック様式の聖堂となりました。シュジェが手掛けた部分のうち現在まで残るのは、内陣を取り巻く周歩廊、及び聖堂入り口のベイ(柱間)のみです。

註10 ゲードを指す「パステル」は、絵画材料のパステルと同じ成り立ちの語です。ラテン語「パースタ」に由来する点では、スパゲティやマカロニの「パスタ」(伊 pasta)とも共通しています。

註11 ベルリナー・ブラウは日本にも輸入され、「ベロ藍」と呼ばれました。葛飾北斎はベロ藍を愛用した画家のひとりで、「神奈川沖浪裏」にこの色素を多用しています。

関連商品

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) 色彩のシンボリズム インデックスに戻る

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) インデックスに移動する

美術品と工芸品のレファレンス インデックスに移動する

美術品と工芸品 商品種別表示インデックスに移動する

美術品と工芸品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS