cerf, biche, faon

(上) 川を泳ぎ渡る鹿(五頭のうち、先頭から三頭)。ラスコー洞窟(Grotte de Lascaux)に描かれたオーリニャック文化(旧石器時代時代後期、45,000年ないし 35,000年前)の壁画。

鹿は人間の身近にいる動物種のひとつであり、アジアとヨーロッパのみならず、北アフリカやアメリカにおいても多様な象徴的意味を担います。立派な角の牡鹿(おじか)は威厳があり、角が毎年生え変わります。また鹿は発情期の繁殖行動が激しい動物です。これらの特徴ゆえに、鹿は多くの神話において再生と豊穣を象徴します。鹿は野牛等他の動物とともに先史時代の洞窟壁画にもよく描かれます。鹿は最も高貴な猟獣でもあり、中世の写本を飾る多数の細密画にも頻出します。

【鹿の枝角の象徴性 ― ナチュールが有する「生み出す力」の象徴、性と生殖の象徴、権力と高貴さの象徴】

牡鹿(おじか)の枝角は春先に脱落しますが、夏の終わりに再び生え始め、秋の繁殖期を迎える前に急速に成長します。鹿の年齢が上がるにつれて、角に生じる枝の本数も増加します。鹿は短期間のうちに.立派な角を生じるゆえに、先史時代以来、神秘的な力を持つ動物として崇められてきました。

(上) マグダレニアン文化(後期旧石器時代 17,000年ないし 12,000年前)の洞窟壁画に見られるシャーマン un chaman, la grotte des Trois-Frères, Montesquieu-Avantès, Ariège, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

小説家、政治家であり、アカデミー・フランセーズ会員でもあったピエール・モワノ(Pierre Moinot, 1920 - 2007)は、1987年の共著「アントロジ・デュ・セル」("Anthologie du Cerf" 「鹿の名作集」)の前書きにおいて、鹿の角はナチュールが有する『生み出す力』の象徴であり、性と生殖の象徴であり、権力と高貴さの象徴でもあると論じています。

ピエール・モワノの論述を下に示します。日本語訳は筆者(広川)によります。筆者の和訳は正確さを主眼としつつも、フランス語をこなれた日本語に移すように心がけたため、逐語訳にはなっていません。

| Voici donc l'animal porteur d'une forêt de symboles, tous apparentés au domaine obscur de la force vitale. | それゆえこの動物、すなわち鹿が登場することになる。鹿は数多くの深遠な象徴性を有するが、それらの象徴性はいずれも「生命が持つ力」という知られざる領域に続いている。 | |||

| Et d'abord ses bois, cette ramure dont le nom, la forme et la couleur semblent sortir des arbres et que chaque année élague comme un bois sec, chaque année les refait pour donner la preuve visible que tout renaît, que tout reprend vie ; | 最初に角を取り上げて考察する。鹿の角をフランス語でボワ(bois 木、林)と呼ぶが、この枝分かれした角の呼び名、形状、色彩は、あたかも樹木から生じるように思える。枝角は毎年枯れ枝のように脱落し、再び生えてくる。鹿の枝角が脱落し、再びできる様子は、全てのものが生まれ変わるということ、全てのものが復活するということを、目に見える形で明示してくれる。 | |||

| par la chute et la repousse de ces os branchus qui croissent avec une rapidité végétale, la nature affirme que sa force intense n'est qu'une perpétuelle résurrection, que tout doit mourir en elle et que pourtant rien ne peut cesser. | すなわち、この枝分かれした骨質の角は、植物が成長するような速さで伸び、脱落しては、また生える。枝角の脱落と再生を見れば、ナチュールが物を生み出す強い力が、永遠に繰り返す復活に他ならないということ、またすべてのものはナチュールが持つ生み出す力のうちに死ぬ運命にあるが、それにもかかわらず存在することを止めはしないと分かる。 | |||

| Aussi a-t-elle lié les bois du cerf à l'élan dont elle est tout entière la pérennité. La profusion de la sève qui les nourrit rejoint en lui la richesse de la semence, de sorte qu'il représente l'immémoriale vigueur fécondante, la puissance d'une inlassable sexualité. Son brame les met en scène d'une façon qui frappe l'imagination des hommes. | ナチュールが有する生み出す力は、永遠に発出し続ける。ナチュールは鹿の枝角をこの発出に結び付けた。ナチュールから豊かに発出する精気が鹿の枝角を育てるわけだが、この精気は鹿の角において大量の精液と合流する。それゆえ鹿は、豊穣をもたらす太古の精力を表し、何者にも服さない性の力をも表す。発情した鹿の啼き声を聞いて、人間は想像力に強い刺激を受け、鹿に関してこのように考えたのだ。 | |||

| Aussi a-t-on pris l'animal comme l'expression de la virilité, et par là de la puissance, puis de la suprématie. Pendant des siècles, cerf et seigneur ont été voués l'un à l'autre, il a été fait noble, un interdit frappait sa viande, son braconnage était puni de mort. Seuls les rois des hommes pouvaient chasser le roi des forêts. | 人間は鹿を男性的なたくましさの顕れと考え、さらに力の顕れ、権力の顕れと見做した。何世紀もの間、鹿と領主は切っても切れない関係にあった。鹿は高貴な存在とされ、鹿肉は禁じられた。鹿の密猟は死を以て罰せられた。人間のなかで王である者たちだけが、森の王を狩ることができるのであった。 |

上の日本語訳では、ナチュール(仏 nature)を「自然」と訳すことを避けました。フランス語ナチュールは、ラテン語ナートゥーラ(羅 NATURA)を語源とします。ナートゥーラはナースコル(羅 NASCOR 生み出す)の名詞形ですが、ナースコルの元の語形はグナースコル(GNASCOR) で、この語の語根 gen- は印欧基語において生成、産出を表し、ラテン語ギグノー(羅 GIGNO 生み出す)、ギリシア語ゲンナオー(希 γεννάω 生み出す、生ませる)、ギグノマイ(希 γίγνομαι 生まれる)の他、ゲヌス(羅 GENUS 出生)、ゲネシス(希 γένεσις 生成)等もこの語根を有します。したがってラテン語ナートゥーラ(羅 NATURA)は、ギリシア語ピュシス(羅 φύσις)と同様に、生み出す力という意味です。ラテン語の原意はフランス語ナチュールにも受け継がれていますから、訳出においてはこの語が持つ力動的な意味合いを尊重するように心がけました。

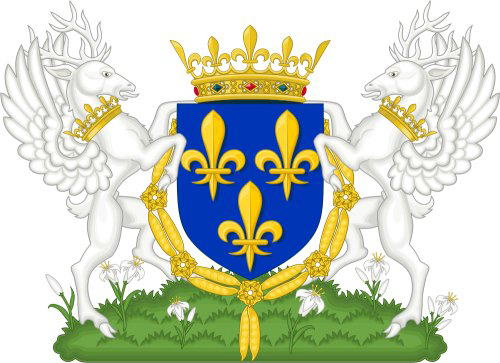

シャルル六世の紋章

シャルル六世の紋章

鹿と領主のつながりに関して言えば、鹿は十五世紀にフランス王室の紋章に取り入れられます。シャルル六世(Charles VI, 1368 - 1380

- 1422)は有翼の鹿を紋章とし、この鹿はシャルル七世(Charles VII, 1403 - 1422 - 1461)、ルイ十二世(Louis

XII, 1462 - 1498 - 1515)の紋章にも引き継がれます。

(上) "The Wilton Diptych", c. 1395 - 1399, tempera on wood, 53 x 37 cm each, the National

Gallery, London

同時代のイギリスでは、リチャード二世(Richard II, 1367 - 1377 - 1399 - 1400)が草地にやすらう白鹿を紋章に採り入れます。上の写真は「ウィルトン・ディプティック」の扉の外側で、右側にリチャード二世の白い鹿が描かれています。「ウィルトン・ディプティック」は国際ゴシック様式のイギリスにおける作例としてよく知られており、現在はロンドンのナショナル・ギャラリーに収蔵されています。

【ケルト神話と鹿頭神ケルヌンノス】

ガロ・ロマン期から十六世紀に至る膨大なコレクションで知られるパリのクリュニー美術館(le Musée national du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny)に、ル・ピリエ・デ・ノート(仏 le Pilier des Nautes ノートの柱)と名付けられた石製の四角柱が収蔵されています。ここでいうレ・ノートとは、もとルテティアと呼ばれていたパリで、セーヌの水運に従事していた船主たち(仏 les nautes de Lutèce)のことです。ル・ピリエ・デ・ノートはティベリウス帝時代(A. D. 14 - 37)の遺物で、ルテティアの船主の組合がユピテルに捧げた記念柱です。

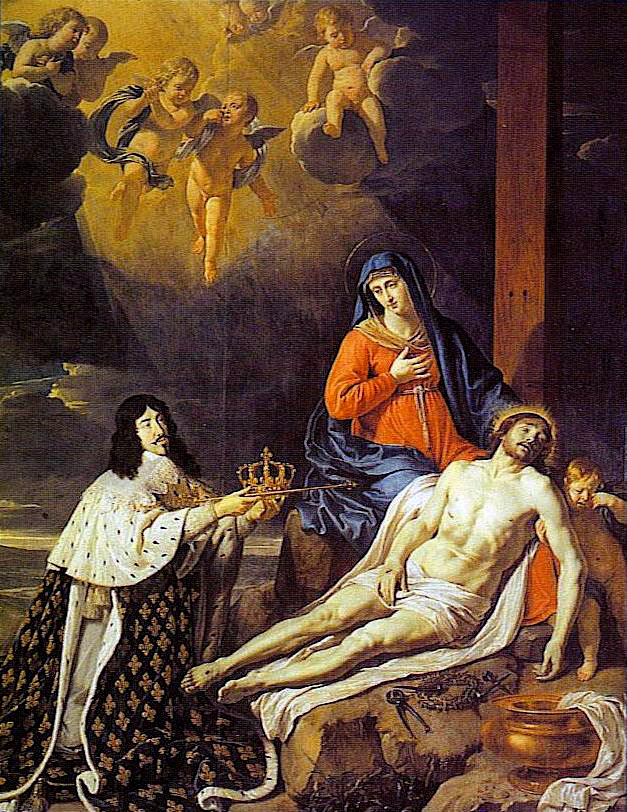

(上) Philippe de Champaigne, "Le vœu de Louis XIII à la Vierge", 1638

1638年2月10日、三十年戦争でスペインと交戦していたフランス国王ルイ十三世(Louis XIII, 1601 - 1643)は、跡継ぎの息子が生まれればフランスを聖母に捧げ、またパリ司教座聖堂(ノートル=ダム・ド・パリ)にピエタの絵、ならびに新しい主祭壇と一群の彫刻を寄進するという誓いを立て、同年9月5日、後のルイ十四世となる男の子が無事に産まれました。ルイ十三世の誓いを果たすため、司教座聖堂では土木工事が行われ、1711年3月16日に主祭壇の定礎が行われましたが、ル・ピリエ・デ・ノートはこの工事の際に発掘されたものです。

(上) ル・ピリエ・デ・ノートに彫られたケルヌンノス

ル・ピリエ・デ・ノートは石を彫った四つのブロックで構成されます。これらのブロックを積み上げて柱を復元した場合に、上から二段目となるブロックには、一つの面にケルヌンノスというゴール人の神が彫られています。

(上) Gundestrupkedlen (details), The National Museum of Denmark, Copenhagen

ケルヌンノスの属性に関する文献記録は残っていませんが、ケルヌンノス(Cernunnnos)という神名はケルト語で「美しき角を持つ者」という意味と考えられ、ル・ピリエ・デ・ノートにおいても、酷似した神名ゆえに同一の神と考えられる他の神像においても、頭部に鹿の角を持つ姿で表されています。 旧約聖書において、角は神の力を象徴します。ケルヌンノスの角も、おそらくこの神の力を表していると考えられます。

上の写真はグンデストルップの大釜(丁 Gundestrupkedlen)の一部です。グンデストルップの大釜は紀元前 150 - 50年に制作された直径

69センチメートルの銀器で、器の周囲にはケルトの神々と動物たちの群像が打ち出されています。グンデストルップの大釜に文字は打ち出されていませんが、頭部に鹿の角を有する神はケルヌンノスと考えられます。グンデストルップの大釜において、ケルヌンノスは右手(向かって左手)にトルク(仏

torque ケルトの装身具)を持ち、牡鹿を従えています。トルクは頸にも掛かっています。左手には蛇をつかんでいます。

ケルヌンノスは男性的な力を表す神であり、女性である地母神を補完する存在として信仰されたと考えられます。またケルヌンノスは誕生と死と復活を繰り返す神であり、再生を司りました。すなわちケルヌンノスは冬至に生まれ、春の終わりに結婚し、夏至に死に、サウィン(Samain,

Samhain, Samhuinn, Sauin 註1)になるとワイルド・ハント(死者の行列 註2)に加わって復活する、というサイクルを永遠に繰り返します。

「ガリア戦記」第六巻十八章によると、ゴール人(ガリア人)は自分たちがディース・パテル(羅 DIS PATER 父なるディース)の子孫であると考えていました(註3)。ディース・パテルは冥府の神プルートあるいはオルクスの古名です。フランスの歴史学者アンヌ・ロンバール=ジュルダン(Anne

Lombard-Jourdan, 1909 - 2010)は、2009年の著書「ゴール人の鹿神ケルヌンノス」(Anne Lombard-Jourdan,

Alexis Charniguet, "Cernunnos, dieu Cerf des Gaulois", éd. Larousse, 2009)において、カエサルが言うディース・パテルはケルヌンノスを指すと論じています。

ケルヌンノスの図像は二世紀の作例を最後に姿を消します。しかしながらケルト文化が盛んなブルターニュには鹿に騎乗した姿で表される聖人たち(註4)があり、これらの聖人はケルヌンノスがキリスト教化された姿と考えることができます。また同じくブルターニュで崇敬される動物の守護聖人聖コルネリ(Saint

Cornély)も、ケルヌンノスがキリスト教化された姿と考えられています。

【西ヨーロッパのキリスト教文化と鹿】

「フィジオログス」(希 Φυσιολόγος 羅 PHISIOLOGUS 註4)は二世紀あるいは四世紀のキリスト教徒の間で流布していた伝承を文書化した書物ですが、この本において鹿はキリストの象徴とされています。キリストを象徴する鹿が二世紀の聖エウスタキウス(St, EUSTACHIUS)と七世紀の聖ユベール(St. Hubert de Liège, c. 656 - 727)に出現したことはよく知られていますが、五世紀の聖パトリック(St. Patrick d'Irlande, c. 385 - 461)、七世紀の聖ベッガ(Ste. Begge/Begga d'Andenne, + 693 中ピピンの母)、十世紀の聖エリディ(Ste. Hélidie/Élidie)の聖人伝にも、キリストの化身というべき鹿が登場します。

(上) 銀製メダイユ 「聖ジル」 直径 15.5 mm 当店の販売済み商品

八世紀の隠者聖ジル(St. Gilles, St. Ægidius, c, 640 - c. 720)は、狩人に追われた牝鹿を守り、手を矢に貫かれた姿で表されます。後述するように「宇治拾遺物語」にも同様の説話が収録されており、「龍門聖、鹿にかはらんとする事」(巻一ノ七)と題されています。

なおわが国との関連で付言すると、古人は鹿を紅葉鳥と呼んで、啼き声を愛でました。室町時代の「蔵玉(ぞうぎょく)和歌集」には、「しぐれふる竜田の山の紅葉鳥 もみぢの衣きてや鳴くらん」の歌があります。

(上) Pisanello, "The Vision of Saint Eustace", c. 1438 - 1442, tempera on wood, 54.5 x 65.5 cm,

the National Gallery, London

聖エウスタキウスと聖ユベールに出現した鹿は、角の間にクルシフィクスが立っていました。毎年再生する鹿の角は永遠の生命の象徴、新生・復活の象徴であり、その象徴性において生命樹と同一視され得ます。一方、キリストの十字架は罪びとに生命を与える木ですから、これも生命樹に他なりません。したがって鹿の角はクルシフィクスと同一視されます。聖エウスタキウスと聖ユベールに出現した鹿の姿は、このことを一層はっきりと示しています。

(上) タイティア作 「鹿が活ける水を求めるように、わが魂は神に向かって叫びます」(ブアス=ルベル 図版番号 B.C.5) 詩編に基づく二色刷り石版画 フランス 1961年 当店の商品

鹿は繁殖期に相手を求めて非常に大きな声で啼きます。このため、鹿は救われるべき罪びとの魂を探すキリストの象徴とされ、また花婿たるキリストを求める魂の象徴とも考えられました。鹿はまた、疲れを知らずに駆け回る性質によっても、キリストの象徴、あるいはキリストを求める魂の象徴と考えられました。「詩編」42編2節において、ダヴィデは「涸れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、わたしの魂はあなたを求める」(新共同訳)と謳っています。

十六世紀のスペインの修道女アビラの聖テレサ(Santa Teresa de Ávila, 1515 - 1582)は、自叙伝の29章10節から14節で、神を求める魂の苦しみについて記しています。11節の末尾には「詩編」の上記箇所が引用され、「鹿が湧水を求めるように(我が魂も主を憧れ慕う)」(Quemadmodum

desiderat cervus ad fontes aquarum !)と書かれています。テレサによるとこの苦しみは神ご自身によって与えられた恩寵です。この苦しみは10節において心臓を貫く矢に例えられ、13節において矢の幻視が詳述されています。

テレサの自叙伝29章13節によると、数度にわたって経験した幻視において、テレサは自分の左に小柄でたいへん美しい、ケルブと思われる一人の天使を見ました。天使は先に火がついているように思われる長い金の矢を持っており、それで聖女を何度も刺しました。天使の矢は心臓を貫き、臓腑にまで差し込んで、聖女の内に神への愛を燃え上がらせました。聖女は激しい痛みに呻きましたが、その痛みはあまりにも快く、これが終わることを聖女は望みませんでした。これは神と魂の間に為されたあまりにも快い愛の交換であり、霊的な苦しみでしたが、肉体もその苦しみに与(あずか)りました。

聖女がこの神秘体験を持ったのは、アビラのカルメル会御托身修道院(註5)の院長であった時と考えられ、カルメル会とスペインの全司教区において、8月27日に記念されています。ベルニーニの有名な作品「アビラの生テレサの法悦」は、自叙伝のこの記述を元に制作されています。

(下) Gian Lorenzo Bernini, "L'Estasi di santa Teresa d'Avila", 1647 - 1652, marmo, 350 cm, la Capella Cornaro, Chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma

アレクサンドリアのオリゲネスによると、羚羊(れいよう カモシカ)は鋭い視力を特徴とし、鹿はヘビの巣穴に鼻から息を吹き込んで、出てきたヘビを殺します。それゆえオリゲネスは「雅歌に関する第三説教」で、三位一体の第二のペルソナであるキリストを、そのテオリア(観想すなわち知的認識のはたらき)において羚羊に、その御業において鹿に譬えています。

中世のヨーロッパにおいて、鹿は隠された真実の解明を助けてくれる動物とも考えられました。クローヴィス(Clovis, 466 - 481 -

511)は、507年春、アリウス主義の西ゴート王アラリック二世(Alaric II, + 507)を討つために、ヴィエンヌ川(la Vienne フランス西部を流れる川)の渡河を試みました。このとき牝鹿が浅瀬を教えたことで、クローヴィスは軍を進めることができ、ポワチエ近郊ヴイェ(Vouillé)にてアラリックを討ち取りました。またダゴベール(Dagobert,

c. 602 - 629 - c. 639)は牡鹿によって殉教者聖ドニ(St. Denis de Paris, + c. 250)の聖遺物(遺体)の埋葬場所を示されました。パリの北五キロメートルにあるサン=ドニがその場所で、同所にあるバシリカ(la basilique Saint-Denis)はダゴベールの時代以来、フランス王家の墓所であり続けました。

グリム童話の「マリアの子ども」(KMH 3)では、王様が狩の途中で鹿を追い、繁みを抜けて、妃となる少女を見つけます。物語のこの段階に限ってみれば、鹿は王様に道を示しただけです。しかしながら主人公である少女が真実を語り、救いと幸福を得るためには、王様との出会いが必要でした。そう考えれば、結果的に、鹿が少女を真実の開示へと導いたことになります。

また鹿は力強さと再生の象徴であったゆえに、その革が棺衣として用いられることもありました。アヴィニヨンのフランス人教皇クレメンス六世(Clément

VI, 1291 - 1342 - 1352)は派手好きで享楽的な人物でしたが、アヴィニヨン教皇宮殿に鹿の絵を描いた「鹿の間」(Chambre

du cerf)を造らせました。クレメンス六世の死後、遺体は鹿の革に包まれて鉄の棺に納められ、この教皇の命によって造られたラ・シェーズ=デュー(La

Chaise-Dieu オーヴェルニュ地域圏オート=ロワール県)の修道院(L'abbaye de la Chaise-Dieu)に埋葬されました。「トリスタンとイゾルデ」

Tristan und Isolde(トリスタンとイズー Tristan et Iseut)に登場する騎士モルオルト(Morholt d'Irlande)は、トリスタンとの決闘で負った傷によって死に、遺体は鹿の革に包まれました。

【我が国における鹿と宗教】

(上) 重要文化財 《春日鹿曼荼羅》(部分) 絹本著色 縦 76.5 cm 横 40.5 cm 鎌倉時代後期 奈良国立博物館

日本列島に生息する四足獣のうちでも鹿は大型動物の一つであり、古来重要な狩猟獣でした。鹿という漢字は猪とならんで「しし」とも読まれますが、ししとは古語で肉のことであり、シカやイノシシが古来重要な食肉供給源であったことがわかります。イノシシの語源は「猪(ゐ)の肉(しし)」ですが、同様にシカは「鹿(か)の肉(しし)」が転じた語と考えられています。

古代日本の呪術には、鹿を初めとする動物の血液が稲籾を一夜にして発芽成長させる力に期待して、籾に水を与える代わりに、動物の血を与えることがありました。「播磨風土記」讃容(さよ)郡の条に次の記述があります。

| 讃[容]ト云フ所は、大神妹背二柱、各競ヒ國ヲ占ムルノ時、妹玉津日女命、臥セテ生キ鹿ヲトリ、其ノ腹ヲ割リテ其ノ血デ稲(いなだね)ヲ種(う)ウ。仍(しき)リニ一夜ノ間苗生エ、即チ取殖(とりうゑ)ヲ令(いひつ)ケ、爾(しか)シテ大神勅(いましめ)テ云フ。汝妹ハ五月夜(さよ)殖(う)エツルカモト。即チ他処ニ去ル。五月夜(さよ)郡ト号ス。 |

山の神、狩猟神は洋の東西を問わず女性で、我が国の諏訪神もその例に漏れません。諏訪大社の御頭祭(おんとうさい)では鹿を女神に捧げます。現在ではこの行事に鹿の剥製を用いますが、かつては生きた鹿を屠って贄としました。仏教の普及に伴い肉食の禁忌が一般化しても、諏訪大社では人々に鹿食免(かじきめん)という免状を出して肉食を許しました。諏訪大社以外の神社についても、鹿を初めとする肉食が禁忌であるか、その穢れが消滅するには何日かかるかについての規定は、時代と地域によって大きく異なります。それゆえ喫肉穢に関しては、他の様々な穢れの場合と同様に、明法博士が個々の事例ごとに判断を下していたと考えられます。

(上) 春日神鹿舎利厨子の神鹿 銅製 鍍金 舎利容器は水晶製 鍍金 厨子は木製 黒漆塗 厨子高 37.2 cm 鎌倉~南北朝時代 奈良国立博物館

しかしながら仏教が普及するにつれて農耕民の社会では肉食が次第に禁忌となり、これに伴って狩猟や肉食に絡む幾多の仏教説話が成立します。鹿に関してよく知られる例としては、「宇治拾遺物語」巻第一ノ七、「龍門の聖鹿に代はらんとする事」が挙げられます。ある男が龍門の聖の制止に耳を貸さず鹿狩りに出かけたが、鹿を見つけて矢を射ろうとしたときに、獲物が常の鹿と異なることに気づきます。近寄ると、鹿と見えたのは龍門の聖で、狩られる動物の身代わりとなるために鹿革を被っているのでした。男は泣いて非を悔い、弓の弦を切って出家しました。

伝承によると、延鎮という優婆塞(うばそく 在家の修行者)が京の音羽山山中で観音菩薩の化身に出会い、観音像を刻んで山中に安置したのが清水寺の始まりとされています。その二年後、後の征夷大将軍坂上田村麻呂は身重の妻の滋養にすべく、身重の牝鹿の生肝を求めてこの山に分け入りました。ようやく仕留めた一頭を担いで音羽の滝のあたりまで降りたとき、その有様を見とがめた延鎮に殺生を咎められ、自らの非を悔いて牝鹿を丁重に葬りました。牝鹿を葬った場所には鹿間塚(しかまづか)という宝篋印塔が建っています。また異伝によると、坂上田村麻呂の寄進により清水寺を開くことになったとき、山中に平地がなく延鎮が困っていたところ、神の使いの鹿が現れて、一夜のうちに平地を造ったとも言われます。

天台宗延暦寺派の霊麀山行願寺(れいゆうざんぎょうがんじ)、通称革堂(こうどう)は、京都市中京区寺町通竹屋町上ルにあり、およそ一千年前に開創された古刹です。行願寺の開祖行円上人はかつて猟師でしたが、仕留めた麀(ゆう 雌鹿)の傷口から小鹿が出たのを見て発心ました。行円は常に鹿革をまとい、頭上に仏像を戴いたので、革聖(かわひじり)と呼ばれました。

おどり念仏の始祖とされる空也上人は六波羅蜜寺を開基した念仏聖です。同寺にある重要文化財空也上人像は康勝(運慶の四男)による作品で、上人は右手に撞木、左手に鹿杖(かせづえ 上端に鹿の角をつけた杖)を持っています。空也が持つ鹿の角は、かつてこの僧が猟師に仏法を説いて殺生を止めさせたことの象(かたど)りでもありますが、空也以外の念仏聖たちも鹿杖を持って各地を遊行(ゆぎょう)しました。中世から近世にかけて野辺送りの念仏を唱えた鉢扣(はちたたき)という念仏僧も、これと同様の鹿杖を持っていました。鹿の角は樹木を連想させ、また龍の頭部にあることからもわかるように、水とも関係があります。筆者(広川)が考えるに、鹿杖の角はおそらく《月、水、植物、生命》の観念連合に関わるのでしょう。

【民俗学領域における鹿】

画家であり、柳田国男に師事した民俗学研究家でもあった早川孝太郎(1888 - 1956)は、大正十五年(1926年)に東京、郷土研究社から刊行された「猪・鹿・狸」の十二章『鹿の玉』で、鹿が体内で作るとされる玉について述べています。早川氏が実見した鹿の玉は、愛知県新城市門谷にある真言宗寺院鳳来寺の岩本院旧蔵と伝えられ、岩本院が没落した後、縁故のある家に預けられたと伝えられます。早川氏によると、これは「鶏卵大のやや淡紅色を帯んだ玉で、肌のいかにもなめらかな紛れもない鹿の玉」でした。同書から引用します。

| かかるものが、いかにして鹿の肉体中に生じたかは別問題として、土地の言い伝えによると、たくさんの鹿が群れ集まって、その玉を角にいただき、角から角に渡しかけて興ずるので、これを鹿の玉遊びというて、鹿が無上の法楽であるという。あんな玉を角から角へ渡すのは、容易であるまいなどのことはいっさい、いわぬことにして、さてその玉を家に秘蔵すれば、金銀財宝がおのずから集まりくるという。自分などが聞いた話でも、旧家で物持ちだなどといえば、あそこには鹿の玉があるげななどというた。 | ||

| 狩りを渡世にした者でも、めったには手に入らぬ、よくよくの老鹿でないととられないというた。それで一たび手に入れれば、物持ちなどにずいぶん高く売れたそうである。前にいうた行者越の狩人なども、かつて手に入れたことがあると聞いた。 | ||

| あるいはそれに生玉死玉の区別があって、いかにみごとでも、鹿を殺してえたものではなんのききめもないという。群鹿が玉遊びに興じている、それでなくばだめだというのである。鳳来寺の岩本院にあったのがそれだと、秘蔵していた老人は改めて手の平に取って見せた。そしてこう握りつめていると、おのずと温もりがあって、かすかに脈が打ってくるなどといってじっと目をつむりながら、ふしぎなる脈を聞こうとするようなふうであった。最後に丁寧に紫の袱紗に包んで、元の箱に納めると、奥まった部屋に蔵いに立っていった。 | ||

| 通例玉を秘蔵している者は、金かなどのように、秘密にして、玉があるなどとは、さらにおくびにも出さなんだのである。そうしてこっそりと秘蔵している者が、あんがいそちこちの村にあるらしいのである。 |

鹿の玉の実体は不明ですが、少なくとも鹿の玉を珍重する人の観念において、鹿が富裕と豊穣に結びついていることがわかります。「山槐記」治承二年十一月十二日条には牛王の水を産婦の腹に塗るとの記述があり、この牛王は牛の胆嚢に生ずる黄褐色の胆石とされています。鹿の玉は鹿の胆石であり、牛王と同様に、本来生命力の象徴であったのかもしれません。

「猪・鹿・狸」の十三章『浄瑠璃御前と鹿』に引用された「鳳来寺寺記」によると、同寺の開祖である利修仙人がススキに放尿し、それを舐めた雌鹿が懐妊して(註6)、光明皇后を生みました。光明皇后のつま先は、鹿のように二つに分かれていました。

源兼高(兼高長者)は三河の国司で、矢作(やはぎ)に居館を構えていました。早川氏が三河で採集した伝説によると、子供が無かった兼高夫妻が十七日のあいだ薬師堂に参籠すると、満願の夜に薬師如来が大きな白鹿となって現れ、ひとつの玉を授けられて、妻が懐妊しました。こうして生まれた美しい娘が浄瑠璃御前だということです(註7)。早川氏が採集した別の伝説によると、薬師如来は白髪の翁となって現れ、鹿の子を授けると告げて消え失せました。やがて生まれた浄瑠璃御前は極めて美しい女の子でしたが、つま先が二つに分かれていました。兼高長者は娘の不具を隠すために足に布を巻き、これが足袋の起源となりました。

これらの伝説において、光明皇后と浄瑠璃御前の誕生にはいずれも鹿が深く関わっています。性交によって女性が懐妊し出産する通常の形ではなく、鹿を介して超自然的な誕生が起こったのは、この動物がこの上ない豊穣性を有するとする古い信仰が、仏教説話に流入した結果であろうと筆者(広川)は考えます。

註1 サウィン(Samain, Samhain, Samhuinn, Sauin)はケルト民族にとって最も重要な年中行事で、十月三十一日の日没から十一月一日の日没にかけて祝われる。ケルトの暦は一年を暗い季節と明るい季節に二分し、一年は暗い季節から始まる。サウィンは暗い季節の初めに行われる祭りであり、年の変わり目の儀礼であるとともに、神々の世界への入り口が開くときとも考えられている。

註2 ワイルド・ハント(英 wild hunt)またはシャス・ソヴァージュ(仏 chasse sauvage)とは、生前の罪の報いとして、休息を許されずに放浪を続ける死者たちの軍団のこと。ウォルター・マップ(Walter Map, 1140 - c.1210)は 1181年から1193年頃にかけて書いた「宮廷人の無駄話について」("De nugis curialium")の第一部で、ハーラ・キング(Herla King ハーラ王)が率いるワイルド・ハントについて述べている。ハーラ王はケルト時代のブリテンの王で、神々と死者の国を訪れてワイルド・ハントを率いる王になったと伝えられる。

ハーラ王はオーディン(ヴォータン)とも同一視される。オーディンは吠える猟犬を伴ってワイルド・ハントを率い、嵐の夜に空を駆けるとされる。

註3 「ガリア戦記」の該当箇所(Julius Caesar, "Commentarii de Bello Gallico", VI, 18 前半部分)について、ラテン語原文と日本語訳を示す。日本語訳は筆者(広川)による。

| Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus proditum dicunt. | すべてのゴール人たちは、自分たちがディース・パテルから出た子孫であると主張している。さらに、このこと(訳注 この言い伝え)はドルイドたちからもたらされたと言っている。 | |||

| Ob eam causam spatia omnis temporis non numero dierum sed noctium finiunt; dies natales et mensum et annorum initia sic observant ut noctem dies subsequatur. | この理由(訳注 ゴール人は冥府神の子孫であるという理由)により、ゴール人たちはあらゆる経過時間を昼間の数ではなく夜の数で測る(訳注 直訳は「限る」)。またゴール人たちは誕生の日と月、及び年の始めを祝うが、その場合にも夜の後に昼が続くのである。 |

上で「経過時間」としたのは、テンプス(羅 TEMPUS)の訳である。ラテン語のテンプスは時間を意味するが、とりわけ二つの出来事の間に経過する時間を指す。

註4 次の三人はブルターニュで崇敬される聖人で、いずれも鹿に騎乗した姿で表される。

聖エルボ(St. Herbot ou St. Hermelan)は歴史上実在した人物かどうかは不明で、カトリック教会から公式に認定された聖人ではない。

聖エデルン(St. Édern)は九世紀のアイルランドに生まれた隠修士で、ブルターニュに渡り、ブリイェク(Briec ブルターニュ地域圏フィニステール県)に庵と礼拝堂を建てた。あるとき狩人と犬に追われた鹿が聖人の衣に隠れて難を逃れ、以後聖人の元を離れなかったと伝えられる。聖エデルンはボランディストにも実在の聖人として認められている。祝日は8月26日。

聖テロ(Saint Théleau/Thélo/Teilo/Teliaw/Telo/Thélio/Télio/Théliau/Téliau/Télyo)は五世紀末から六世紀頃の人と伝えられるが、歴史上実在した人物かどうかは不明で、カトリック教会から公式に認定された聖人ではない。

註4 「フィジオログス」(希 Φυσιολόγος 羅 PHISIOLOGUS)は博物学的内容の文献で、二世紀あるいは四世紀頃の口承伝承をギリシア語で筆記している。「フィジオログス」という書名は、ギリシア語の正しい発音で表記するならば「ピュシオロゴス」で、ピュシス(自然)のロゴス(言葉、学問)、すなわち自然の叙述、ピュシスの学という意味。「フィジオログス」は五世紀頃にラテン語に訳されたのをはじめ、十指に余る言語に翻訳されて、中世ヨーロッパ世界に広く流布し、動植物に関してキリスト教世界で広く知られる伝承の拠り所となった。

註5 アビラの御托身の修道院(el Monasterio de la Encarnación)は 1479年に創立された。創立当初はカルメル会第三会の女性たちが共同生活を送るための家であったが、後に彼女らは第二会への入会を希望したため、正式な女子修道院となった。

註6 鹿をはじめとする野生動物は、塩分を摂るため、人間の尿を舐めに来ることがある。

註7 浄瑠璃御前は後に若き源義経の恋人になるが、義経が奥州にいるあいだに亡くなってしまう。この悲恋物語が浄瑠璃の起源である。

関連商品

鹿のアンティーク小聖画

鹿のアンティーク小聖画

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) 哺乳動物のシンボリズム インデックスに戻る

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) 動物のシンボリズム インデックスに移動する

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) インデックスに移動する

美術品と工芸品のレファレンス インデックスに移動する

美術品と工芸品 商品種別表示インデックスに移動する

美術品と工芸品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS

NON INVENIENDUS