lotus sacré

(上) ツタンカーメン王墓の副葬品。太陽円盤、有翼のスカラベ、三本の柱、弦を上に向けた弧は、ネブケペルレー(Nebkheperourê ツタンカーメンの名の一つ)の神聖文字表記である。王名の下にホルスの両目と二つのアンク、両側に太陽円盤を戴いたウラエウス(鎌首を持ち上げたコブラの意匠)、最下部に蓮とパピルスを配する。金、ラピス・ラズリ、パート・ド・ヴェール カイロ、エジプト考古学博物館蔵

東洋の象徴体系において蓮は最も重要な植物であり、西洋の薔薇に比せられます。蓮はバラモン教、仏教、ジャイナ教、ヒンドゥー教において深い象徴的意味を有します。蓮はインドとヴェトナムの国花でもあります。

《コスモスを象徴する蓮》

カオス(希 Χάος 混沌)の水から咲き出る蓮は、カオスから生まれつつもカオスと対置されるコスモス(希 κόσμος 秩序ある世界)の象徴です。

水は混沌を象徴します。「創世記」第一章は天地創造を記述しますが、原初の世界はカオスであって、ただ水だけがありました。神は一日目に光を造り、二日目に空を造り、三日目に水と陸を分けることにより、原初のカオスを秩序付けました。

神が秩序を与える以前、原初のカオス的世界が水に覆われていたとする考え方は、旧約聖書のみならず、日本神話を含む世界各地の神話に共通しています。人間の堕落によって穢れた世界が神によって再び水で覆われ、原初の状態に立ち戻ったとする洪水伝説も、世界のあらゆる民族に共通しています。死者が美しい彼岸に達する前に川を渡るとする信仰も、我が国を含め世界各地に分布します。死者が渡る川はカオス的混濁、迷蒙を表すと考えられます。(註1)

・古代エジプトにおける蓮

(上) ネフェルテムに供物をささげるラムセス一世。背後の女神はマアト。

古代のエジプトではナイルが毎年氾濫し、水が引いた後に残された肥沃な土から植物が生え出しました。古代エジプトの創世神話は年ごとに繰り返されるナイルの氾濫と土地の再生から生まれたと考えられます。古代エジプトの創世神話にはいくつもの種類がありますが、水に覆われた原初の世界から、ベンベンと呼ばれるピラミッド型の高みが現れ、そこから原初の太陽が昇ったとする点は共通しています。太陽はベンベンから直接生まれたとも、ベンベンに生え出た蓮から生まれたとも伝えられます。

蓮から昇った最初の太陽はネフェルテム(Nefertem)として神格化されました。ネフェルテムはルリスイレン(Nymphaea nouchali var. caerulea)と同一視され、やがて創造神プター(Ptah)とセクメト(Sekhmet 雌ライオンの頭部を持つ女神)、あるいはプターとバステト(Bastet 猫の頭部を持つ女神)の息子とされるようになりました。

古代エジプトにおいて、蓮は不死鳥と同様に、新生及び再生の象徴でもありました。テーベの玄室には紫の蓮の周囲に死者と生者が集い、香りを吸い込む絵が描かれています。この絵には復活と永生の願いが籠められています。

・インドにおける蓮

(上) ヴィシュヌ=パドマナバ像(Vishnu Padmanabha) トリヴァンドラム、パドマナバスワミ寺 十六世紀

エジプトの創世神話と同様に、インドの創世神話にもいくつもの種類があります。ある神話によると、ヴィシュヌの臍から蓮が伸び、開いた花の中にブラフマンが座っていました。ブラフマンは蓮の花を三つに分割し、一つから神々が住まう天界が、一つから地が、一つから天空が生じました。

臍から蓮を生やしたヴィシュヌは、パドマナバ(Padmanabha)と呼ばれます。インド南西端ケーララ州の州都トリヴァンドラム Trivandrum(現ティルヴァナンタプラム Thiruvananthapuram)にあるパドマナバスワミ寺は、記録に残らない大昔から大量の寄進を集め続け、紀元前三世紀の時点で既にきわめて富裕であったと考えられています。上の写真は同寺にある黄金製のヴィシュヌ=パドマナバ像で、十六世紀の作品です。ヴィシュヌ神は人間を超えた美しさゆえに、プンダリカクシャ(Pundarikaksha 蓮の目の神)とも呼ばれています。

(上) サラスヴァティを描く現代の宗教画。サラスヴァティは白蓮華に乗った姿で表されます。

ヒンドゥー教において蓮は神性の象徴であり、ヴィシュヌ、ブラフマン、ラクシュミー、サラスヴァティ、ガネーシャなど、多くの神々が、あるいは蓮の花に座り、あるいは蓮の花を手に持った姿で描かれます。

《世界軸としての蓮》

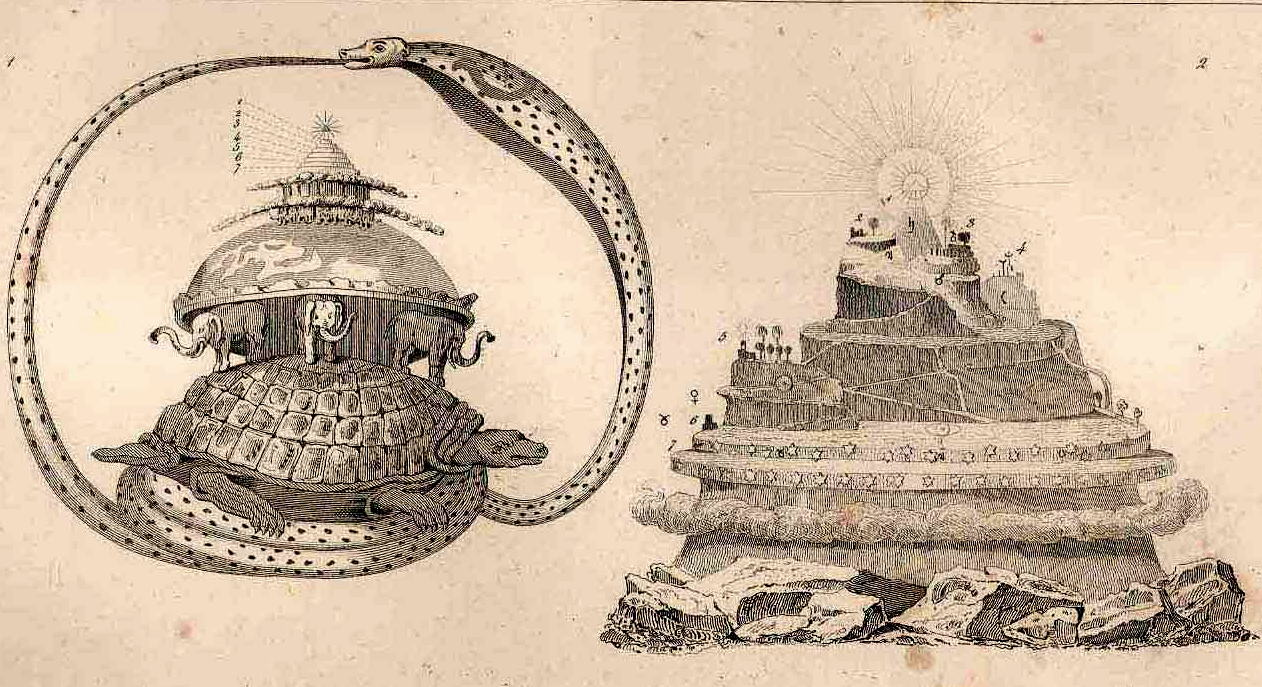

コスモスを象徴する蓮は、世界軸でもあります。フランスの地理学者であり地図製作者でもあったチュノ・デュヴォトネ(Thunot Duvotenay, 1796 - 1875)は、1843年にパリでインドの地図を出版しました。上の写真はこの地図に付けられているグラヴュールで、古代インドの宇宙観を示す図としてよく知られています。象が支える半球の頂上には、世界軸であるメル山(Mt. Meru 須弥山)が聳えています。

上のグラヴュールに蓮は描かれていませんが、ヴィシュヌ神話においてメル山は蓮の中央にある花托と同一視されます。メル山が聳える蓮華には、全方位を象徴する八枚の花弁があります。

《生命樹としての蓮》

蓮は樹木でなく草本であるゆえに、蓮を生命樹と呼ぶのに違和感があるかもしれません。しかしながらコスモスの象徴であり世界軸でもある蓮は、ときに生命樹の役割をも担います。上の写真は五世紀中頃のモザイク画で、テサロニキのアケイロポイエートス修道院(Παναγία Ἀχειροποίητος)付属聖堂身廊アーチ内側にあります。アケイロポイエートス(希 Ἀχειροποίητος)はギリシア語で「手で造ったものではない」という意味で、この聖堂が聖母マリアの奇蹟によって小アジアから当地に移され、セルジュク・トルコによる破壊を免れたとの伝説に基づきます。修道院は十一世紀の建築ですが、一部に五世紀の建物が残っています。

アケイロポイエートス聖堂のモザイク画において、蓮として表された生命の樹は、生命の水が満ちた水盤から生え出ています。生命の木と水盤に群がる孔雀や小鳥たちは、人の魂を象徴しています。生命の水を飲む鳥のモティーフは、キリスト教初期の聖堂モザイク画や、墓室床面・壁面の装飾に類例が見られます。墓室に見られる鳥の装飾は、被葬者がキリスト教徒であると異教徒であるとを問いません。生命樹を生命の水と同時に図像化するのであれば、これを蓮として描くのは最良の選択肢です。

《霊的覚醒を象徴する蓮》

・タントラとヨーガにおける霊的覚醒の象徴

既に述べたように、水はカオス(混沌)を象徴します。世界各地の神話において、神の働きによってコスモス(秩序ある世界)となる以前、世界は水で覆われていました。それゆえ暗い水中から伸びて水面を突き抜け、光ある世界で開花する蓮は、暗愚迷妄からの離脱、霊的覚醒を象徴します。ヨーガにおける最も標準的な理論では、身体の縦軸に沿って六つのチャクラがあるとされます。第七のチャクラは身体を超えた頭頂部にあり、蓮の花の形で表現されます。

ヒンディー語で蓮をカマル(Kamal)といいます。男子名カマル(Kamal)、女子名カマラ(Kamala)は蓮にちなんだ名前で、優れた霊性への願いが籠められています。

・仏教における悟りの象徴

縁起説は仏教の根幹を成す教説で、この世のすべてが因果の複合であると教えます。蓮が開花すると、大きな花托に未熟な種子が見えます。蓮の花に見られるこのような形態的特徴は、果(蓮の花)のうちにある因(種)を示すものと考えられました。因果の不可分性を明瞭に可視化する蓮は、それゆえ悟りの象徴とされました。

蓮池の水底にある泥は、生老病死に苦しむ世界に譬えられます。これは煩悩に満ちた世界ですが、煩悩に苦しむ人に仏道を求めさせ、解脱に導く契機となります。それゆえ水底の泥から水面上まで伸びて、美しい花を咲かせる点でも、蓮は悟りの象徴と見做されました。

泥の中から生え出でつつもその穢れに染まらず、美しい花を咲かせる蓮の特性は、棘だらけの茂みから生え出でて傷の無い花を咲かせる薔薇の特性に似ています。東洋と西洋の象徴体系において、蓮と薔薇は相同的ともいえる地位を有します。

《仏教におけるその他の象徴性》

蓮の花の中心部には、発達した花托があります。また蓮は花期が長いので、蕾、花、実が同時期に見られます。これらの特徴に基づき、蓮は次のような象徴性をも有します。

第一に、仏教には自己と他者の同一性の主張が見られます。たとえば現在の私の身体に流れる血は父母から受け継いだものであるゆえに父母の血でもあり、子供に受け継がせるものであるゆえに子供の血でもあると説かれます。中央に花托がある蓮の花の構造、及び蓮の蕾と花と実が同時期に見られる様子は、このような同一性の可視的象徴であると考えられました(註2)。

第二に、仏教では前世である過去世(かこせ、かこぜ)、今生きている現在世(げんざいせ)、転生後の未来世(みらいせ)を考えて、これを三世(さんぜ)と呼んでいます。蓮に見られる上記の特徴は、三世の可視的象徴とも考えられています。

《胎蔵曼荼羅の中心に描かれる八葉の蓮》

八枚の花弁を有する蓮華を八葉の蓮といいます。八葉の蓮は古代インドで心臓の形と考えられたことから、仏教では八葉の蓮を仏の心の象徴と考えました。密教において、八葉の蓮は仏の顕現の場です。

空海は教王護国寺に先立って、高野山に金剛峰寺を建てています。高野山山頂の中央に聳える根本大塔は大日如来に、金剛峰寺を取り巻く八つの峰は八葉に擬せられています。

(上) 国宝 両界曼荼羅図 西院曼荼羅(伝真言院曼荼羅)より、胎蔵曼荼羅の中央部 教王護国寺(東寺)蔵 空海は弘仁七年(816年)に高野山金剛峰寺を、弘仁十四年(823年)に教王護国寺を建てた。

仏や菩薩の像が蓮華座に乗るのは周知の事実ですが、蓮華は胎蔵曼荼羅(胎蔵界曼荼羅)の中央にも描かれます。

蓮の花弁は十数枚から数十枚、多いものでは数百枚に及びます。滋賀県守山市に群生する近江妙蓮は慈覚大師(註3)が唐から持ち帰ったと伝えられ、一本の茎に最大十二もの花が咲きます。このため近江妙蓮の一茎の花弁数は、最大五千枚に及びます。蓮はこのように花弁の多い植物ですが、胎蔵曼荼羅に描かれるのは八葉の蓮、すなわち八枚の花弁を有する蓮華です。この蓮華を中台八葉院と呼びます。

中台八葉院の中心には大日如来が、八葉の各弁には八つの方角を司る如来と菩薩が描かれます。八葉に描かれる如来と仏は、北から時計回りに宝幢(ほうとう)如来、普賢菩薩、開敷華王(かいふけおう)如来、文殊菩薩、無量寿如来、観音菩薩、天鼓雷音(てんくらいおん)如来、彌勒菩薩で、これと大日如来を合わせて胎蔵の九尊と呼びます。大日如来は宇宙の原理そのものともいうべき仏であり、蓮華の八葉は全方位を表します。したがって八葉の蓮華の中心に大日如来を置く構図は、仏の支配が全宇宙を支配するさまを視覚的に表現しています。(註4)

民間信仰において、極楽浄土の蓮は八葉の蓮華であるとされています。高野山金剛峰寺を囲む八つの峰は、中台八葉院の八葉に譬えられます。また富士山の山頂には火口を取り巻いて八か所の高みがあり、これを蓮華に譬えて八葉と呼んでいます。

《美しく可憐な物を象徴する蓮》

蓮を以って美と可憐さの象りとする例は、数多くあると思われます。筆者(広川)が気付いた例としては、美女の小さな足を指す金蓮の語があります。森鴎外訳「即興詩人」から、「落飾」の一部を引用します。落飾とは剃髪、出家のことで、引用箇所は岩波文庫の下巻 154ページに当たります。

| その聲音さへ常ならぬに我はいたく驚きぬ。霎時(しばし)ありて、姫は詞の過ぎたるを悔み給ひしにや、面に紅を潮(さ)して我手を取り、アントニオとても我心の平和を破り、我に要(えう)なき物思(ものおもひ)せさせんとにはあらざるべしと宣給ふ。我は詞なくて姫の金蓮の下に臥し轉(まろ)びつ。 |

台北帝国大学の金関丈夫教授は、「愛書」十三輯所収の論攷「蓮の露」(1940年)で次のように書いておられます。下の引用は岩波文庫「木馬と石牛」 ISBN4-00-33971-0 (p. 310)によるゆえ、新仮名遣いになっています。

| 銭載の『十国詞箋』によると、南唐の後主李煜(りいく)の宮嬪に窅娘(ようじょう)なるものがいた。繊麗にして舞を善くしたところから、後主はかつてこれがために高さ六尺の金蓮を作り、帛をもって窅娘の脚に纏わしめ、蓮花中において舞わしめた。 |

南唐は五代十国のひとつです。窅娘の足は「繊曲新月の状」を為したと伝えられることから、纏足であるとわかります。

註1 鎌倉時代の説話集「十訓抄」(じっきんしょう)に、「実相無漏の大海に五塵六欲の風は吹かねども、随縁真如の波立たぬ時なし」という有名な一節がある。実相は万物の真の姿のこと、無漏とは煩悩(漏)が無いということで、この句ではそれぞれに真の姿を持つ万物がこの世界を構成するさまを大海(おおうみ)に喩えている。この大海はあらゆる事物の実相が無漏であることの喩えであり、そこに五塵六欲の風は吹かないから、一見したところカオスとは無関係に思える。しかしながら事物の実相は、遊女の舞を見るというような出来事がきっかけとなって、この海に波が立った時にのみ垣間見える。それゆえ実相無漏の大海とは、事物の実相が人の目から隠されている普段の世の喩えであって、水がカオスを象徴する一例に数えられよう。

なおこの句は長唄「時雨西行」でもよく知られている。兵庫県姫路市の書写山円教寺を開いた性空上人についても、西行とまったく同様に、遊女の舞に普賢菩薩の顕現を見たとの言い伝えがある。

註2 祖先と子孫間に見られる垂直方向の一体性は、いずれの方向へも無限に推し進めることができる。祖先に関して言えば、全ての人間のミトコンドリア遺伝子をさかのぼれば、十二ないし十五万年前にアフリカ東部に住んでいた一人の女に行き着く。分子生物学ではこの祖先をミトコンドリアル・イヴ(英 the Mitochondrial Eve, the mt-Eve)と呼んでいる。一方、Y染色体に注目すれば、全人類を幾つかのハプログループ(英 haplogroups)にまとめることができる。

註3 桓武天皇(737 - 781 - 806)は当時蝦夷と呼ばれた東北地方の武力制圧を試み、奈良朝末期の 789年に五万二千八百人の兵を投じたが、族長阿弖流為(アテルイ)の本拠地である巣伏(現、岩手県水沢市)で大敗を喫した。激怒した桓武は、平安遷都の年である 794年に十万人の兵、さらに七年後には坂上田村麻呂(758 - 811)率いる四万人の兵を胆沢地方に送り込み、当地の集落を焼き尽くして残虐の限りを尽くした。802年、阿弖流為は遂に侵略軍に投降し、枚方まで連行されて殺された。

東北地方はアステカやインカとまったく同じ目に遭ったわけだが、坂上田村麻呂をコルテスやピサロに比するとすれば、ラス・カサス神父と同様の位置にあるのが慈覚大師円仁(794 - 864)である。唐から帰国して天台座主となった円仁は、東北の人々の鎮魂に努めた。恐山をはじめ、立石寺(山形市)、中尊寺(岩手県西磐井郡平泉町)、毛越寺(岩手県西磐井郡平泉町)、延福寺(現、瑞巌寺 宮城県宮城郡松島町)など、東北地方のほとんどの霊山霊地は、慈覚大師円仁を開祖と伝えている。

註4 中台八葉院のすぐ下に五体の明王が並ぶ区画があり、持明院と呼ぶ。上に示した西院曼荼羅において、持明院の明王は右から不動、降三世、般若、大威徳、勝三世である。最も重要な真ん中の位置を占めている般若は、柔和な女性として表されている。晩年の空海は大内裏の中心近くに真言院という建物を造った。西院曼荼羅は真言院の東壁に懸けられていたものと伝えられる。しかるに後世の記録によると、真言院の北壁には五大明王が並んでおり、その順番は右から金剛夜叉、降三世、不動、軍荼利、大威徳であった。すなわち真言院北壁においては、般若でなく不動が中心を占めている。

天皇の体から物の怪を追い出す加持祈祷を、五壇御修法(ごだんみずほう)という。五体の明王を北壁に並べるのは五壇御修法を行うためである。五壇御修法に関する最古の言及は「阿娑縛抄」(あさばしょう)の記録で、961年に比叡山で行われている。これは空海(774 - 835)よりも百数十年後である。

弓削の道鏡によって奈良朝の政治が攪乱された後、桓武は都を山城に移した。奈良朝において仏教に押されがちであった神道は、これによって力を盛り返した。空海は朝廷において仏教を復権させようと試み、大嘗祭、新嘗祭に対抗する仏教儀礼として、真言院の後七日御修法(ごしちにちみずほう)を創設した。しかしながら不動明王を中心に据えた五壇御修法が空海の時代に始まったのかどうかは定かでない。また五体の明王の中心が般若から不動に交替した理由も未詳である。

なお胎蔵界曼荼羅の宝幢如来、開敷華王如来、無量寿如来、天鼓雷音如来は、金剛界曼荼羅の阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来とそれぞれ同体である。開敷華王如来の開敷華とは開敷蓮華(かいふれんげ 開いた蓮華)のことであるから、華の一語で蓮華を指している。

関連商品

すべての人に向けられた救い 《蓮が表す愛のシャプレ 全長 51センチメートル》 黄楊(つげ)製ビーズによるアンティーク・ロザリオ フランス 二十世紀前半または中頃

すべての人に向けられた救い 《蓮が表す愛のシャプレ 全長 51センチメートル》 黄楊(つげ)製ビーズによるアンティーク・ロザリオ フランス 二十世紀前半または中頃美術品と工芸品のレファレンス 草のシンボリズム インデックスに戻る

美術品と工芸品のレファレンス 植物のシンボリズム インデックスに移動する

美術品と工芸品のレファレンス シンボル(象徴) インデックスに移動する

美術品と工芸品のレファレンス インデックスに移動する

美術品と工芸品 商品種別表示インデックスに移動する

美術品と工芸品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS