孤児と貧しい子供たちを守る修道女 パリの愛徳姉妹会コロニー・カトリーク アール・デコ様式による慈愛のメダイ 31.7 x 26.3 mm

突出部分を含む縦横のサイズ 31.7 x 26.3 mm

フランス 1930 - 50年代

フランスの聖人ヴァンサン・ド・ポール(St. Vincent de Paul, 1581 - 1660)が 1633年に設立した愛徳姉妹会(仏 les Filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul 羅

Societas Filiarum Caritatis a S. Vincentio de Paulo)のメダイ。同会の慈善団体「パリ近郊児童カトリック愛護支援会」(la

Colonie Catholique de Préservation et d'Assistance aux Enfants de la Banlieue

Parisienne)をテーマに制作されており、修道女の表情に見る深い精神性、愛らしい子供たちの姿、工芸品としてのメダイが有する美しい形態が魅力的な作品です。

左右対称の幾何学的輪郭線で面を区切った本品の意匠は、アール・デコ様式によります。

愛徳姉妹会のスール(仏 sœur 修道女)が被る特徴的な白いコワフ(仏 coiffe 頭巾)は、コルネット(仏 cornette 「小さな角(つの)」の意)と呼ばれます。メダイ中央に正面向きに立つスールのコルネットは、左右対称のすっきりとした線を描き、ほぼ矩形を為すガンプ(guimpe ウィンプル、肩当て)とともに、アール・デコ様式の画面を構成する要素となっています。スールの前にいる四人の子供たちも、身長と姿勢が左右対称に配置されています。

(上) P. マテイ、ジルウ作 「幼子らの我に来(きた)るを禁ずることなかれ」 十九世紀フランスの石膏彫刻 彫刻の直径 17 cm フランス 1880年代 当店の商品です。

画面の幅いっぱいに広がるスールのコルネットは、子供たちを被う傘のように見えます。また釣り鐘型の画面は、マドンナ・デッラ・ミゼルコルディア(伊

la Madonna della Misericordia 憐みの聖母)が罪びとたちを匿う大きなマントを思い起こさせます。

「マルコによる福音書」十章十三節から十六節において、イエスは幼い者たちを慈しみ、「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。」とおっしゃって、子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福されました。また近代のフランスでは聖母の出現がたびたび起こりましたが、聖母が姿を見せて語り掛け給うのは、多くの場合、幼い者たちでした。これらの事実から分かるのは、子供たちこそ神に最も愛されるということです。また子供たちは弱者であるゆえに、神と大人たちによって常に守られる必要があります。子供たちを庇(かば)うように広がる愛徳姉妹会のコルネットは、神とキリストと聖母が修道者を通して子供たちに注ぎ給う愛と庇護を表します。

スールと子供たちの上下には、幾輪もの小さなマルグリット(仏 marguerites マーガレット)が浮き彫りにされています。マルグリットは花の名前ですが、もともとは真珠のことです。御木本幸吉翁が養殖真珠を開発する以前、真珠はこの上もなく貴重な宝石でした。本品に浮き彫りにされた小さなマルグリットは、誰よりも大切に慈しまれるべき子供たちを象徴しています。

手前右端の少年は、スクト(仏 scout ボーイ・スカウト)に似た制服を着ています。この子は「クール・ヴァヤン」というカトリック少年団の団員で、このメダイが制作された時代の空気を伝えています。

フランス全土にコミューンの嵐が吹き荒れていた 1871年、保守的な貴族マン伯(Adrien Albert Marie, comte de Mun,

1841 - 1914)が中心となって、カトリック労働団体厚生会(L'Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers)が創設されました。聖ヴァンサン=ド=ポール修道会(仏

Les Frères de Saint-Vincent-de-Paul 羅 Congregatio Religiosorum S. Vincentii

a Paulo)の会員であり、愛徳兄弟会(仏 les Fils de la Charité 羅 Filii Caritatis)の設立者でもあるジャン=エミール・アニザン神父(P

Jean-Émile Anizan, 1853 - 1928)は、カトリック労働団体厚生会の副会長を務めていましたが、アニザン神父の愛徳兄弟会が後ろ盾となり、同厚生会から派生する形で、1929年、少年少女のためのカトリック友愛団体ができました。これが少年のためのクール・ヴァヤン(仏

les Cœurs vaillants 「勇敢な心」の意)、少女のためのアーム・ヴァヤント(仏 les Âmes vaillantes 「勇敢な魂」の意)です。

(上) 1949年5月にシャンゼリゼ大通りで行われたクール・ヴァヤンの行進。横断幕には「世界にもっと友愛を」(Nous voulons un

monde plus fraternel.)と書かれています。

1920年代のフランスでは、スクティスム(仏 scoutisme スカウティング、ボーイ・スカウトやガール・スカウトの運動)が大きな人気を集めていました。スクティスムは全く世俗的な野外活動団体で、特定の宗教色を持ちません。子供たちはスクト(仏

scout スカウト)の制服を着たまま日曜日のミサに出ましたし、野外活動の場に神父が呼ばれてミサを挙げることもありました。

このことからもわかるように、スクティスムはカトリックと対立する活動ではないのですが、ジャン=エミール・アニザン神父たちは、カトリック色が明確な少年少女団体の設置を望んだのでしょう。クール・ヴァヤン、アーム・ヴァヤントのための雑誌「クール・ヴァヤン」("Cœurs vaillants")には、ベルギーの漫画家エルジェ(Hergé, 1907 - 1983)による人気漫画「タンタンの冒険」("Les Aventures de Tintin")が載っていて、子供たちを夢中にさせました。1950年代のクール・ヴァヤン、アーム・ヴァヤントにはスクティスムを凌ぐ勢いがありました。しかしながらフランス社会の世俗化が進むにつれ、クール・ヴァヤン、アーム・ヴァヤントは急速に規模を縮小し、1960年代に活動を終えました。

本品に浮き彫りにされた群像は、姿勢と配置が様式化されつつも、一人ひとりは写実的に表されており、スールの瞑想的な表情はとりわけ素晴らしい出来栄えです。本品は愛徳姉妹会が運営する児童福祉団体のメダイです。「子供たちの健やかな成長のために、愛徳姉妹会を用い給え」という真摯な祈りが、スールの表情に顕れています。

上下左右の突出部分の形から、本品の中心軸には十字架が隠れていることがわかります。メダイ下部の左右端に見られる突出は、メダイ側面の斜辺とともに「ア」(A)の字形を構成し、スール(仏

sœur 修道女)の頭上にある下向きの突出は、メダイ下部左右端の突出を「ア」と共有して、「エム」(M)の字形となっています。「ア・エム」(AM)のモノグラム(組み合わせ文字)はロザリオのクール(仏

cœur センター・メダル)等にしばしばみられる意匠で、ラテン語の句「アウスピケ・マリアエ」(羅 AUSPICE MARIÆ マリアの庇護の下に)を表します。

愛徳姉妹会は、「レ・フィーユ・ド・ラ・シャリテ」(仏 les Filles de la Charité 慈愛の娘たち)という名の通り、常に弱者とともにあり、弱者を愛し、弱者を援けることを任務としています。かつてフランスの看護師は愛徳姉妹会のスールが多数を占めていましたし、老人や障害者、孤児、中毒者、移民、ホームレス等のための施設では、現在でも愛徳姉妹会の修道女たちが大勢活躍しています。

本品において、スールの姿は十字架と重なるように彫られています。またスールの姿はマドンナ・デッラ・ミゼリコルディアのマントに包まれ、聖母の庇護の下にあります。図像に隠された十字架と「アウスピケ・マリアエ」は、愛徳姉妹会の活動が、神と救い主への愛に基づくことを示します。

(上) 「イエスを愛するはわが喜びのすべて。貧者に仕うるはわが幸いのすべて」 愛徳姉妹会のカニヴェ (ブアス=ルベル 図版番号 641) 105

x 67 mm フランス 1853年 当店の商品です。

上の写真は愛徳姉妹会のスールを描いたカニヴェで、スールの絵の下には「イエスを愛するはわが喜びのすべて。貧者に仕うるはわが幸いのすべて」(Aimer Jésus fait toute ma joie, servir les pauvres tout mon bonheur.)の文字があります。裏面には「神なるイエスよ。私は御身のためにすべてを捨て、真の幸福を見出しました。」(J'ai tout quitté pour vous, ô mon divin Jésus ; et j'ai trouvé le vrai bonheur.)と書かれ、その下に次の祈りが記されています。

| Passer en faisant le bien, vous aimer ardemment, m'oublier sans cesse, m'immoler jusqu'à la mort, pour vous gagner des cœurs et pour soulager les maux de mes frères : voilà désormais tout le désir, toute l'occupation de ma vie. | 各地を巡って人々を助け、御身を熱愛し、常に自分を忘れ、死に至るまでわが身を犠牲とすること。それによって人々の心を御身へと導き、わが同胞の苦しみを和らげること。それこそが今の私の望みであり、日々生きる私の心を占めています。 |

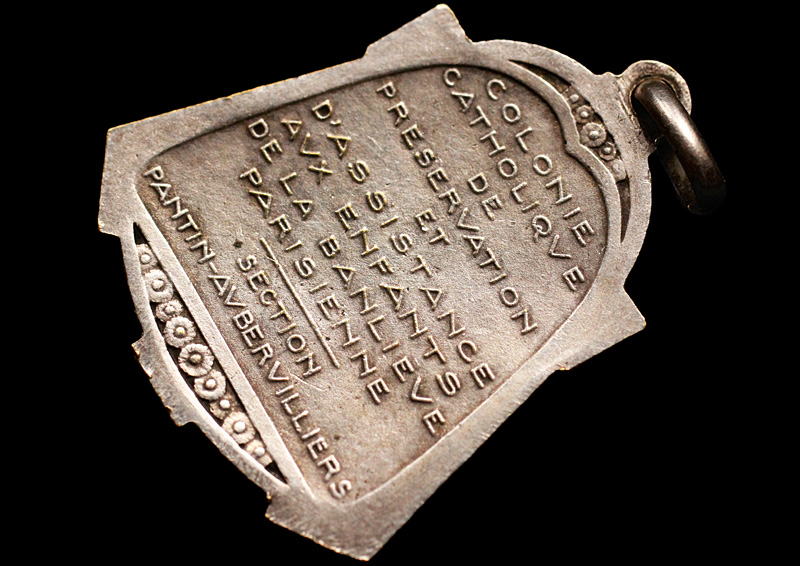

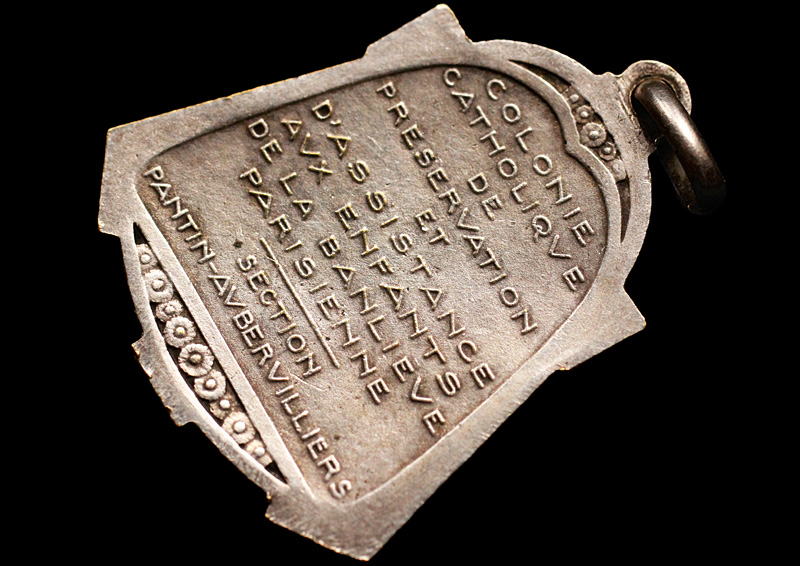

本品の裏面には次の言葉が書かれています。

| Colonie cathoique de préservation et d'assistance aux enfants de la banlieue parisienne | パリ近郊児童カトリック愛護支援会 | |||

| section Pantin -Aubervilliers | パンタン=オーベルヴィリエ部会 |

パンタン(Pantin)はパリ北東郊の町、オーベルヴィリエ(Aubervilliers)はその西隣の町で、いずれも労働者階級が住んでいます。いずれの町もアフリカ出身者が多く、パンタンは現在の人口の三十パーセント以上、オーベルヴィリエも現在の人口の四十パーセント近くを移民が占めています。

このメダイが作られた当時、パンタンとオーベルヴィリエに住む人たちの経済的状況がどのようであったか、筆者(広川)は正確に知りませんが、当時も今と同様に貧しい住民の多い地区であったことは確かです。近代化が進むパリの隣で、経済的に取り残されがちであったこれらの地区において、聖職者や修道者たちは子供たちを守り育てる活動に全身全霊を捧げました。無私の慈愛に基づく彼らの働きを、神はきっと祝福し、力づけ給うたことでしょう。

上の写真は本品を男性店主の手に載せて撮影しています。女性が本品の実物をご覧になれば、写真よりもひと回り大きなサイズに感じられます。

本品は数十年前のフランスで制作された真正のアンティーク品(ヴィンテージ品)ですが、古い年代に関わらず、突出部分に摩滅は認められません。あらゆる細部が制作当時の状態を留めており、極めて良好な保存状態です。神を愛し、隣人に仕える修道女の表情が素晴らしい本品は、小さな芸術品の名に値します。フランスの本格的な現代化と世俗化が始まろうとする時代の空気を今に伝える本品は、美しいアンティーク品であるとともに、フランス現代社会史の実物資料でもあります。

12,800円

電話 (078-855-2502) またはメール(procyon_cum_felibus@yahoo.co.jp)にてご注文くださいませ。

聖ヴァンサン・ド・ポールと愛徳姉妹会のメダイ 商品種別表示インデックスに戻る

天使と諸聖人のメダイ 一覧表示インデックスに戻る

天使と諸聖人のメダイ 商品種別表示インデックスに移動する

メダイ 商品種別表示インデックスに移動する

キリスト教関連品 商品種別表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS