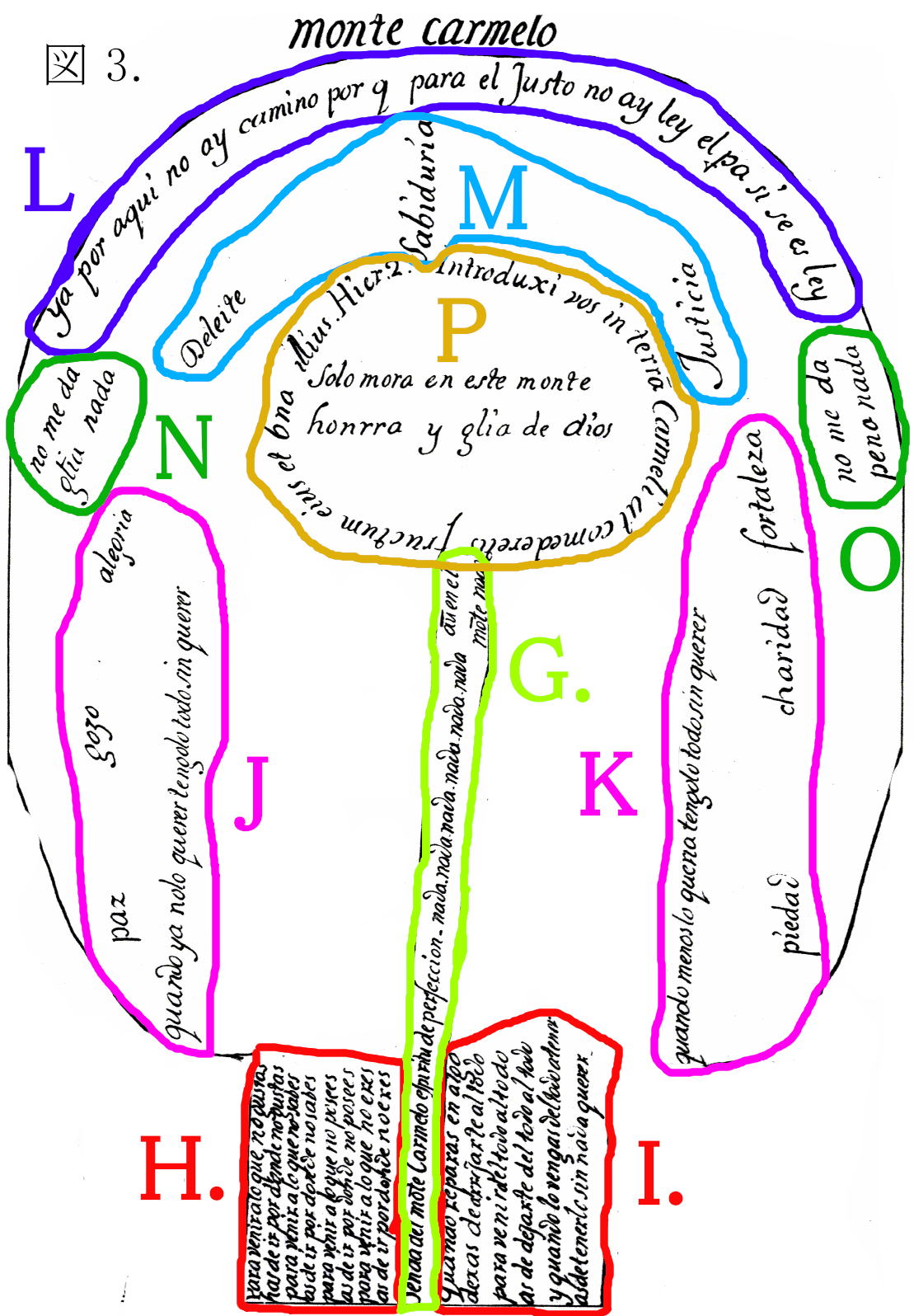

サン・フアン・デ・ラ・クルス(十字架の聖ヨハネ)によるカルメル山登攀の象徴的素描

(上) Dibujo de El Monte de la Perfección de san Juan de la Cruz. Copia autógrafa

del siglo XVIII, original de hacia 1580, proc. de Beas de Segura. Biblioteca

Nacional (Madrid), ms. 6296, fol. 7r カルメル山に至る道程 フアンによる絵のファクシミリ版

| 男子跣足カルメル会を創設したフアン・デ・ラ・クルス神父(十字架の聖ヨハネ)は、1578年から翌59年にかけて、アルモドバル・デル・カンポ(Almodóvar del Campo カスティジャ=ラ・マンチャ州シウダ・レアル県)にあるカルワリオ山の聖母修道院の院長を務めました。当地にいる間、フアン神父はベアス・デ・セグラ(Beas de Segura アンダルシア州ハエン県)の女子跣足カルメル会ベアス修道院を定期的に訪れて、修道女たちに渡す宗教的な詩や覚え書で霊的指導者の役割を果たしました。 フアンが描き、ベアス修道院のマグダレナ・デル・エスピリトゥ・サント修道女(註1)に渡した絵は現在まで残っています。この絵にはカルメル山に至る道が象徴的に描かれていて、後の著書「カルメル山登攀」を先取りする内容となっています。フアンが絵に書き込んだ言葉を、区画ごとに示します。言語は近世のカスティジャ語で、エレミア書の引用のみラテン語です。日本語訳は筆者(広川)によります。文意を通じやすくするために補った語は、ブラケット [ ] で囲みました。(註2) |

||||

|

||||

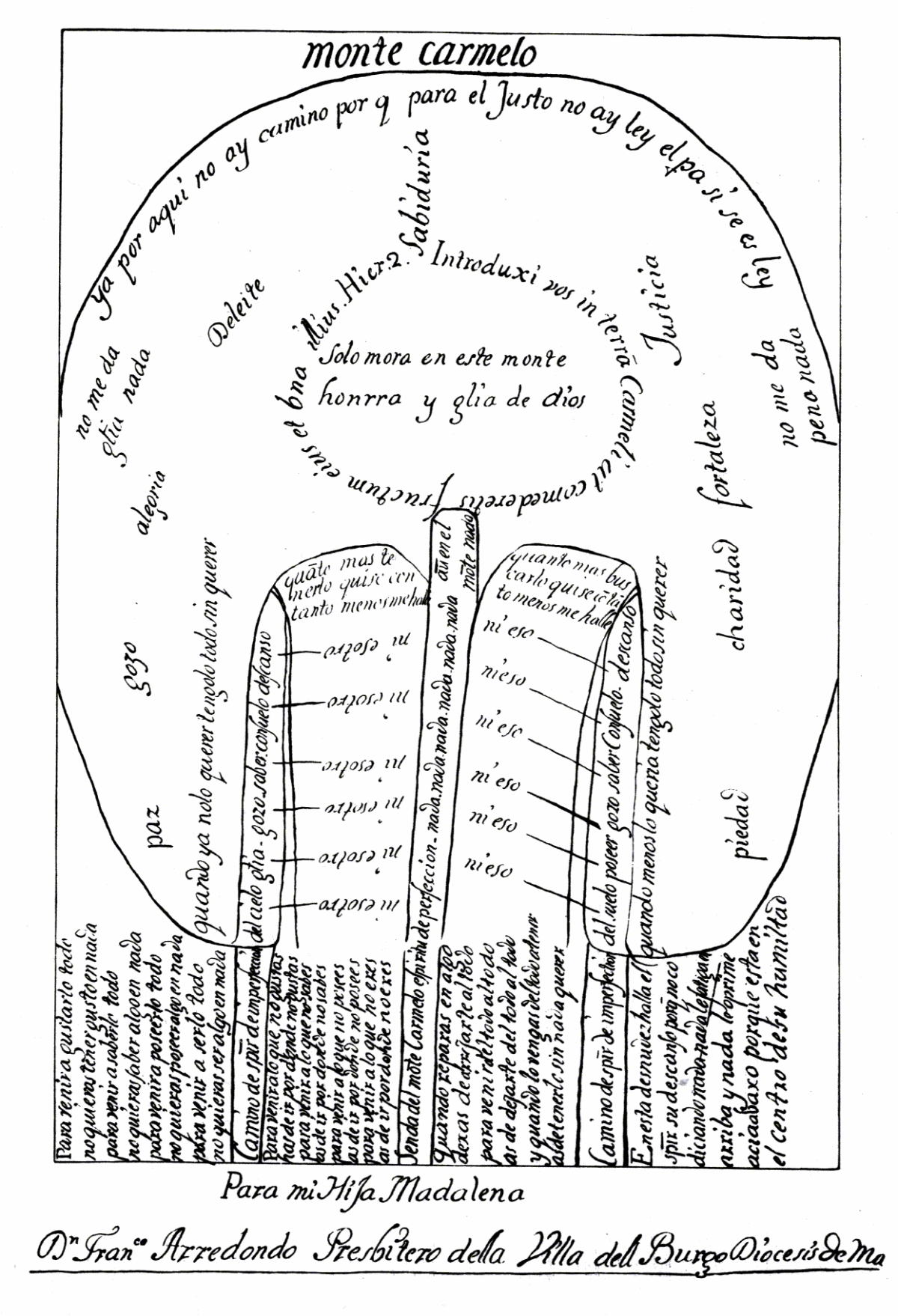

| 図 1. el camono de spiritus de imperfección del suelo 地に属する不完全な霊が辿る道 | ||||

| A. | Camino de spiritus de imperfección del suelo - poseer, gozo, saber, consuelo, descanso | 地に属する不完全な霊が辿る道 ― 栄光、福楽、知識、慰安、休息の道 | ||

| B. | Quanto más buscarlo quise con tanto menos me halle - ni eso, ni eso, ni eso, ni eso, ni eso, ni eso | 私はもっと多くを求めたいと思ったが、少なくしか持っていない。地も、栄光も、福楽も、知識も、慰安も、休息も。 | ||

| C. | En esta desnudez halla el espíritu su descanso, porque, no codiciando nada, nada le fatiga [acia 註3] arriba y nada le oprime acia abaxo porque está en el centro de su humiltad. | かかる裸の状態に、霊は休息を見出す。なぜなら何も欲しがらなければ上へと[急き立てられて]疲れることもなく、それが謙遜の[徳の]要であるとして下へと抑えつけられることもないからだ。 | ||

| 【訳者(広川)による解説】 | ||||

| A.から C.では地に属する不完全な霊、すなわち物質的手段に頼る霊が、高みを目指して辿る道を論じています。人の霊は無限に多くの地上の宝、地上の栄光、地上の福楽、地上の知識、地上の慰安、地上の休息を得ようとしますが(A.)、実際に手に入る量は限られています(B.)。そのため霊は当初の高い望みに比べれば裸の状態にも比すべき欠乏状態を経験します(C.)。 | ||||

| C.で論じられる裸の霊の状態は、もはや何も欲しがらないゆえに、完成された霊が辿るカルメル山の細き道(G.)と共通点を有します。しかしながら地に属する不完全な霊の眼差しは、地上の事物にしか向けられません。C.で得られた休息もまた地上の休息に留まり、カルメル山には繋がりません。 | ||||

|

||||

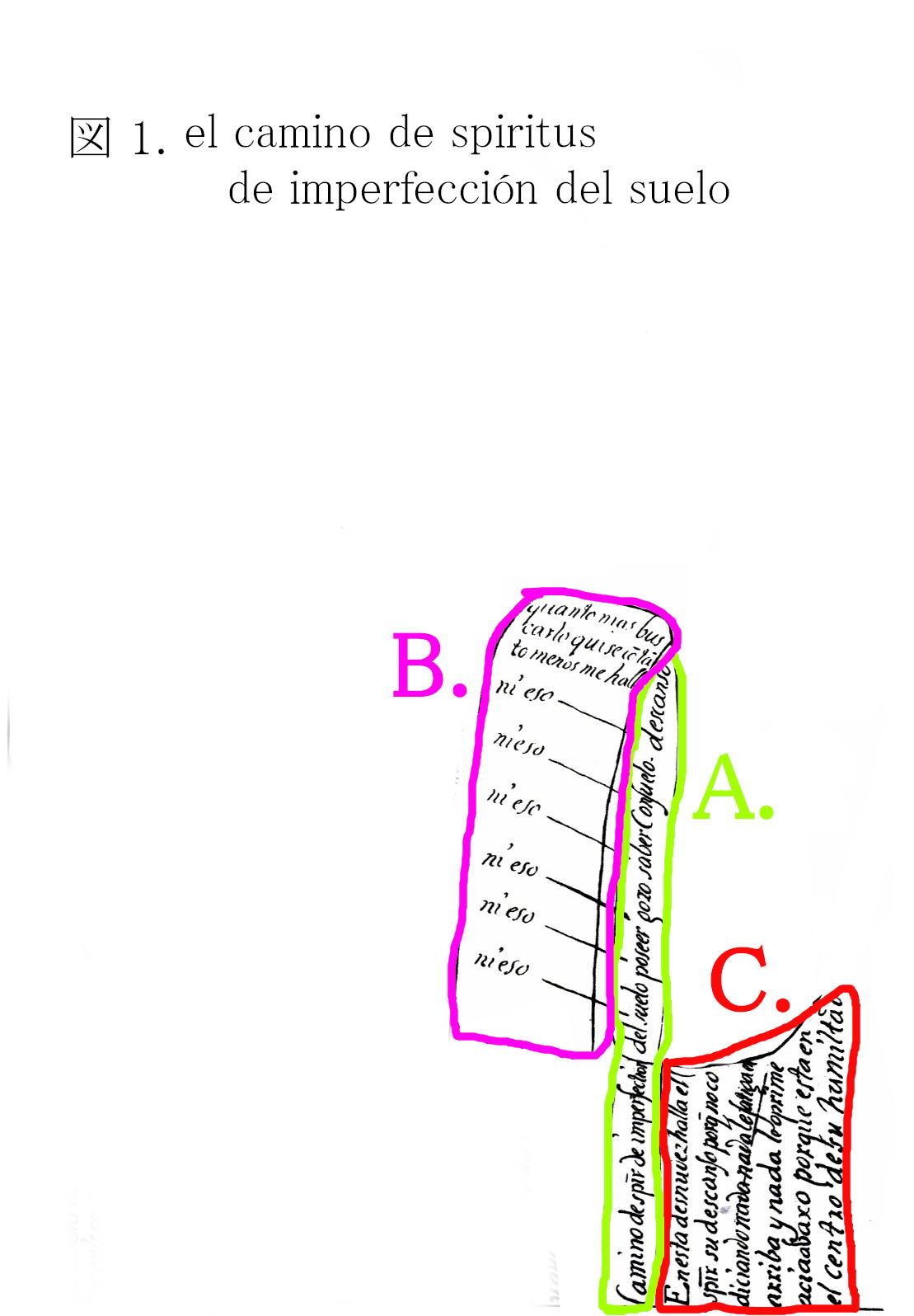

| 図 2. el camono de spiritus de imperfección del cielo 天に属する不完全な霊が辿る道 | ||||

| D. | Camino de spiritus de imperfección del cielo - gloria, gozo, saber, consuelo, descanso | 天に属する不完全な霊が辿る道 ― 栄光、福楽、知識、慰安、休息の道 | ||

| E. | Quanto más tenerlo quise con tanto menos me halle - ni esotro, ni esotro, ni esotro, ni esotro, ni esotro, ni esotro | 私はもっと多くを持ちたいと思ったが、少なくしか持っていない。天も、栄光も、福楽も、知識も、慰安も、休息も。 | ||

| F. | Para venir a gustar todo, no quieras tener gusto en nada. | 全てを喜びたいなら、何らかの物事に喜びを得ようとしてはいけない。 | ||

| Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. | 全てを知りたいなら、事物のうちに何かを知ろうとしてはいけない。 | |||

| Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. | 全てを得たいなら、何かを得ようとしてはいけない。 | |||

| Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. | すべてであるようになりたければ、何かであろうとしてはいけない。(註4) | |||

| 【訳者(広川)による解説】 | ||||

| D.から F.では天に属する不完全な霊が、高みを目指して辿る道を論じています。天に属する不完全な霊は天上界に憧れますが、D. E.と A. B.で全く同じ言葉が使われていることからわかる通り、物質的手段を通して高みを目指す霊と同様に、さまざまなものを求心的に手に入れようとします。このような人の霊は無限に多くの天の宝、天の栄光、天の福楽、天の知識、天の慰安、天の休息を得ようとしますが(D.)、実際に手に入る量は限られています(E.)。フアンはこのような霊に対し、何かを求めるのを止めるように諭します(F.)。 | ||||

| F.で説かれる教えに従えば、カルメル山を登る霊の状態(H.と I.)に至ります。しかしながらカルメル山を登る霊が神との合一を果たして完成されるのとは裏腹に、D.から F.で説明される状態の霊は、天に憧れつつも自らを捨てることができないので、神との合一を果たせず、まさにそのことゆえに不完全な状態に留まります。全てを捨てることができずに、自己を保ったままで求心的に何かを得ようとする霊は、天上に目を向けつつも天上界を自分のうちに取り込もうと無駄な努力を重ねているのであって、いつまで経ってもカルメル山に登ることができません。 | ||||

|

||||

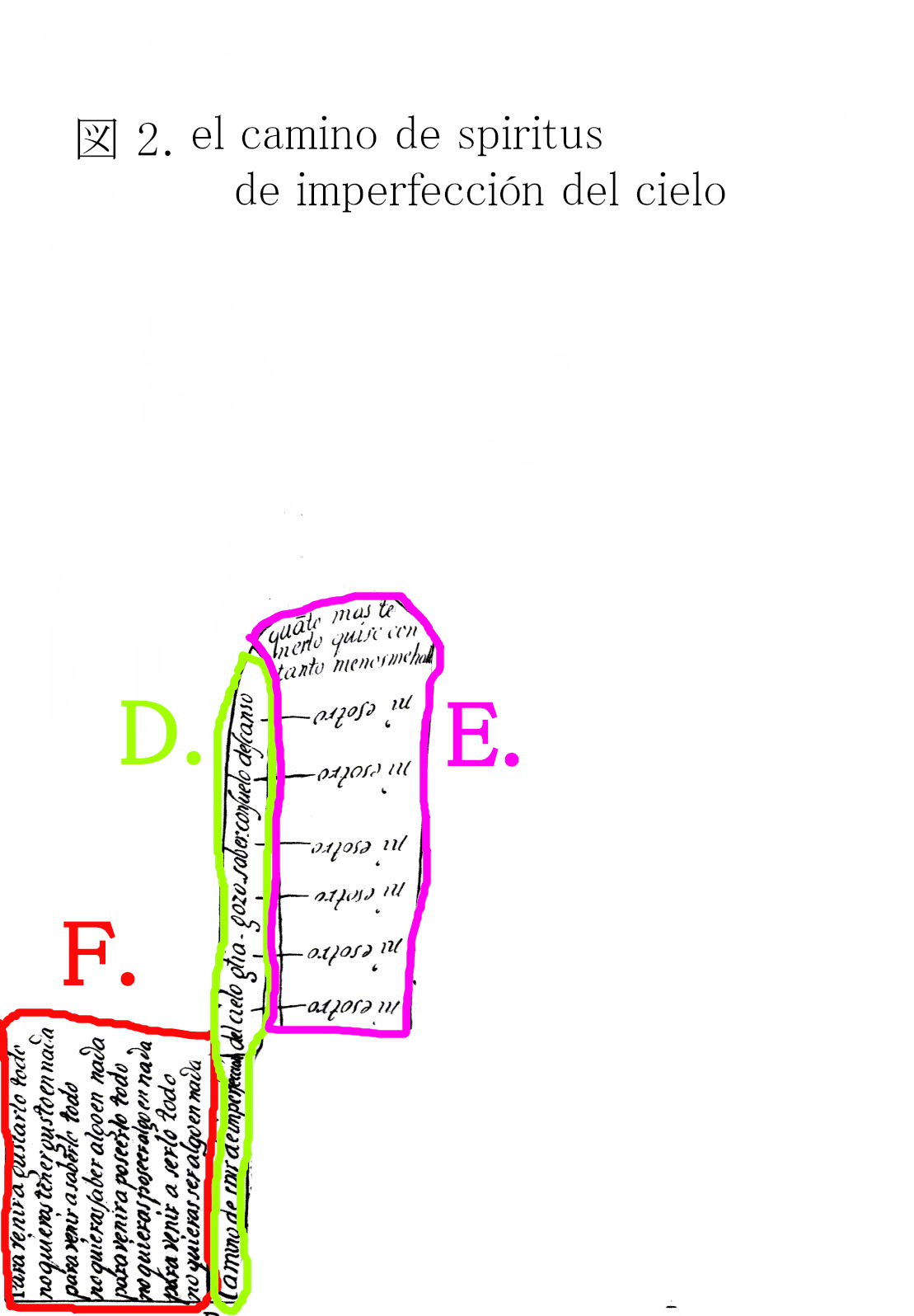

| 図 3. la senda del monte Carmelo [del] espíritu de perfección 完成された霊が辿るカルメル山の細き道 | ||||

| G. | Senda del monte Carmelo espiritu de perfección - nada. nada. nada. nada. nada. nada aún en el monte nada. | 完成された霊が辿るカルメル山の細き道 ― 無、無、無、無、無、無。カルメル山にあってさえ、無。 | ||

| H. | Para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas. | 汝が好むものに至りたいなら、好まざるところを通る必要がある。 | ||

| Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. | 汝が知らざるものに至りたいなら、知らざるところを通る必要がある。 | |||

| Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. | 汝が持たざるものを持つに至りたいなら、持たざるところを通る必要がある。 | |||

| Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. | 汝が斯く在らざるものに至りたいなら、斯く在らざるところを通る必要がある。 | |||

| I. | Quando reparas en algo, dexas de arrojarte al todo. | 何かに気を配れば、全てに向かうのを止めることになる。 | ||

| Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo al todo. | 全てから離れて全てに至るには、全てから身を引きつつ、全てに身を委ねる必要がある。 | |||

| y quando lo vengas del todo a tenir, has de tenerlo sin nada querer. | 全てから離れて全てを持つに至るのであれば、何も欲しがらずに全てを持つ必要がある。 | |||

| J. | Quando ya no lo querer, téngolo todo sin querer.- paz, gozo, alegría. | 求めるのを止めたとき、求めずとも全てが与えられる。安らぎも、福楽も、歓喜も。 | ||

| K. | Quando menos lo quería, téngolo todo sin querer - piedad, charidad, fortaleza, justitia. | 欲することが少なければ、欲さずとも私は全てを有している。敬虔も、慈愛も、堅忍も。 | ||

| L. | Ya por aquí no ay camino porque para el Justo no ay ley; él para sí se es ley. | ここに至ればもはや道は無い。義なる御方にとって、法は無いからである。その方は御自身にとっての法であらせられる。 | ||

| M. | Deleite, Sabiduría, Justicia | 悦楽、智恵、義 | ||

| N. | No me da gloria nada. | [カルメル山への登頂は、天の]栄光を決して私にもたらさない。(註5) | ||

| O. | No me da pena nada. | [カルメル山の義は]私に罰を決してもたらさない。(註5) | ||

| P. | Introduxi vos in terram Carmeli ut comederetis fructum ejus et bona illius. | わたしが汝らをカルメルの地に導き入れたのは、汝らがその地の果実と良き物を食べるためである。 | ||

| Liber Hieremiae 2 | エレミヤ書 二章(註6) | |||

| Sólo mostra en este monte honra y gloria de Dios. | 神の誉と栄光はこの山にて顕われるのみ。 | |||

| 【訳者(広川)による解説】 | ||||

| 神との合一に至るには、全てを捨てて無に近づく必要があります。カルメル山を登攀する霊は全てを自己のうちに取り入れようとするのではなく、逆に全てを捨てることで、神との合一を果たします。(註7) | ||||

註1 マグダレナ・デル・エスピリトゥ・サント修道女(Magdalena del Espíritu Santo, + 1640 聖霊のマグダレーナ修道女)は俗名をマグダレナ・ロドリゲス・デ・アラルコン)といい、1576年にベアス修道院の修練女として女子跣足カルメル会に入会、翌

1577年8月6日に修道誓願を立てた。マグダレナ・デル・エスピルトゥ・サント修道女が記録したフアンの言葉は、伝記編纂の重要な資料となっている。1581年、若くして女子跣足カルメル会の枢要な地位に就き、マラガとコルドバの修道院創設に関わった。コルドバの修道院は女子跣足カルメル会聖アンナ聖ヨセフ修道院(el

convento de Santa Ana y San José)で、後にマグダレナ・デル・エスピルトゥ・サント修道女自身が修道院長を務めている。

註2 フアンが生きたのは十六世紀で、我が国で言えば戦国時代から安土桃山時代にあたる。この時期のカスティジャ語は現代と大きく違わないが、単語の綴りがところどころで現代と異なる。ロマンス語としての表記揺れは、アチェ(h)が脱落したり、ホタ(j)がエキス(x)に置き換わったりしている。ラテン語に牽引されたと思われる綴りも見られるが、これはフアンが聖職者であって、ラテン語の正書法に慣れていたためであろう。本稿ではフアンが書いたままの表記でテキストを引用した。ただしティルデ(~)による略記は本来の綴りに直し、アクセント記号を補った。

註3 この arriba(上へ)は直後の abaxo(下へ)と呼応するので、"acia abaxo"(下方へと)とあるのに合わせて

acia を補い、"acia arriba"(上方へと)と読んだ。なお acia は hacia の、abaxo は abajo

の異綴り。

註4 F. はこなれた日本語に逐語訳できないので、簡易な意訳となっている。フアンが F.で言っているのは、I. で言っていることと同じである。フアンはここで、あらゆる執着を捨てるように説いている。

註5 N.「[カルメル山への登頂は、神の]栄光を決して私にもたらさない。」とは、「カルメル山に登頂した霊は神の悦楽を味わうが、だからといって私の霊が神の栄光に与るわけではない。」という意味であろう。また

O.「[カルメル山の義は]私に罰を決してもたらさない。」とは、「カルメル山に登頂した霊は神の義に触れるが、神の義は登頂した私の霊をその罪深さゆえに罰することがない。」という意味であろう。

N.と O.は対になっており、前の句 N.(No me da gloria nada.)においては、カルメル山に登頂した人の霊が神のうちに解消するわけではないということ、すなわち人間の本質が神の本質に同化するわけではないということを述べている。それと同時に後の句 O.(No me da pena nada.)は、カルメル山に登頂した人の霊が神と合一するという側面を強調している。アウグスティヌスが論じたように、罪は実体ではなく、神からの離反である。しかるに人の霊が神と合一すれば、離反は解消される。したがってカルメル山に登頂した人の霊は、神の義によって罰せられることはなくなる。しかしながらカルメル山に登頂した人の霊が、神と本質を共有するわけではない。

註6 これは「エレミア書」二章七節の前半で、フアンの引用はヴルガタによる。日本語訳聖書では次のようになっている。

わたしは、おまえたちを肥沃な地に導き、その地の豊かな実りを食べさせた。(フランシスコ会聖書研究所訳)

わたしは、あなたたちを、ゆたかな地につれ出した。あなたたちに、そのとりいれと、つくるものとを、食べさせるために。(バルバロ訳)

わたしは、お前たちを実り豊かな地に導き、味の良い果物を食べさせた。(新共同訳)

註7 これはウパニシャッドの聖仙ヤージニャヴァルキャ(祭皮衣仙)が説いたアートマン論とよく似ている。ヤージニャヴァルキャはアートマン(自我)からあらゆる客体性・対象性を取り去る。あらゆる客体性・対象性を取り去ってもアートマンは無に帰さず、純粋な認識主体としてのアートマンが残る。このアートマンが梵我一如に至る。アートマンを純粋な認識主体に至らせる非我の考えと、無に解消させる無我の考えは大きく異なる。ゴータマ・ブッダもヤージニャヴァルキャと同じく非我の説を説いている。

参考文献 中村元 「自我と無我 ― インド思想と仏教の根本問題」 平楽寺書店 1963年

関連商品

サン・フアン・デ・ラ・クルス 十字架の聖ヨハネ(1542 - 1591)のメダイ

サン・フアン・デ・ラ・クルス 十字架の聖ヨハネ(1542 - 1591)のメダイ聖書とアポクリファ、使徒教父文書、その他の神学的著作 インデックスに戻る

キリスト教に関するレファレンス インデックスに移動する

キリスト教関連品 商品種別表示インデックスに移動する

キリスト教関連品 その他の商品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS