l'origine et l'essence du beau : selon "Dialogue avec le visible" par René Huyghe

ルネ・ユイグ René Huygue, 1906 - 1997

ルネ・ユイグ René Huygue, 1906 - 1997フランスの美術史家ルネ・ユイグ(René Huyghe, 1906 - 1997)は、1955年の著書「見えるものとの対話」("Dialogue avec le visible", Flammarion, 1955)において、手仕事による実用品が生得的・本性的な美を有することに注目し、美の起源と本質を論じています。ユイグの議論を要約して、以下に紹介します。

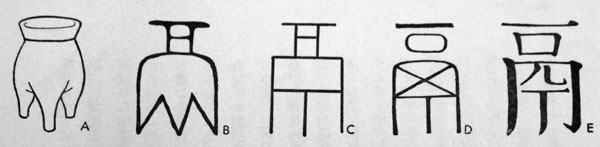

| 古代エジプト文字や漢字などの象形文字は、もともと神秘的な力を有し、多くの補足的解釈の可能性を内に秘めていた。それゆえ象形文字は、人間の精神を思索へと導く非常に大きなデュナミス(力)を有していた。 | ||

| 時代が下るにつれて象形文字は抽象化され、象形の元となった事物の形態から大きく隔たってゆく。理性の容赦ない抽象作用はこの過程をさらに推し進め、ついには表音文字が生まれる。 | ||

象形文字の抽象化 象形文字の抽象化 |

||

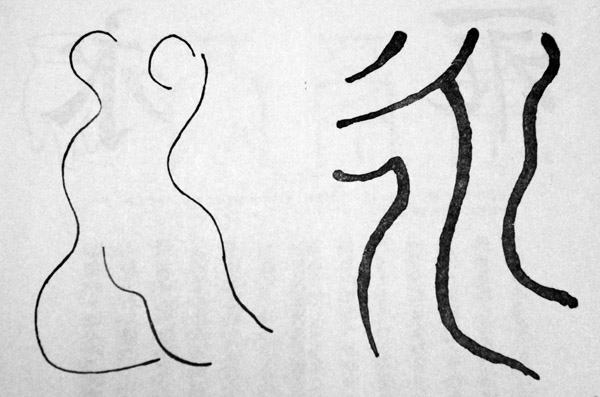

| 人間の精神に強く作用する象形文字の力は、当初アルファベットにも受け継がれた。中世ヨーロッパの装飾写本の文字など、古い時代の手書き文字は、マティスのデッサンのように躍動的であり、「柔軟な、ふるえるような伝達力」を未だ十分に保っている。 | ||

マティスのデッサンと漢字「永」 マティスのデッサンと漢字「永」 |

||

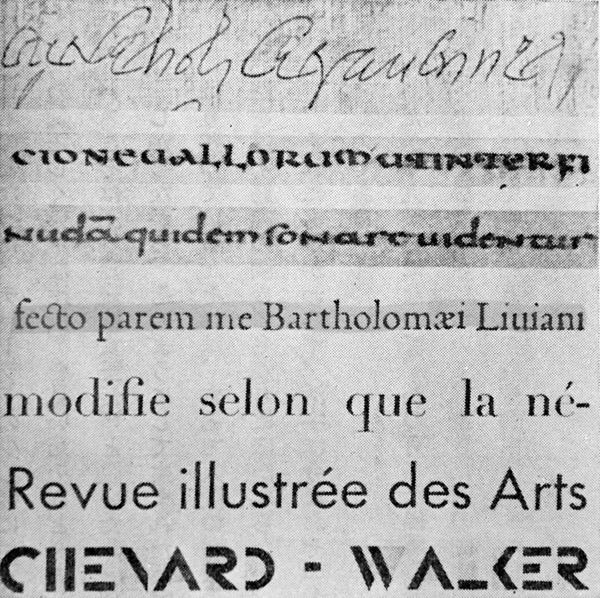

| しかしながらやがて文字は書き手の創意を排した中性的な形態へと変わってゆき、文字の非人間化が進行する。このプロセスは活字の誕生によって飛躍的に進む。初期の活字にはペン遣い、すなわちペンを動かす腕の動きが未だに反映されていたが、十九世紀のディド体は生きたペンの名残りをほぼ完全に消し去った。二十世紀のモダンな書体、「ヨーロッパ体」や「ビフュール体」において、文字の非人間化が完成する。 | ||

|

||

| (上) ヨーロッパにおける字体の変化。上から六世紀の筆記体、メロヴィング期の書体、カロリング期の書体、ガラモン体(police Garamond)、ディド体(police Didot)、ヨーロッパ体、ビフュール体。 | ||

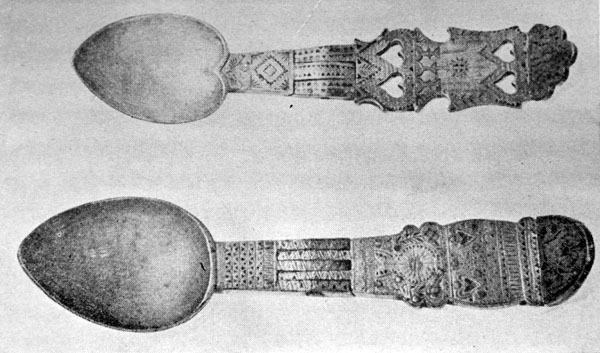

| 美術工芸の分野でも、文字と同様の事態が起こった。原始的な社会において、物を作る行為と芸術は不可分の関係にある。そのような状況においては、日常の器の形態に調和がとれた美しさが宿り、日常の布の装飾も素晴らしいものとなる。それらの美は物の機能と離れがたく結びついていて、物品を作る職人自身、美と機能を分離して考えてはいない。そのような物品の美は、機能の表面に後から付加されたものではない。それらの物品が有する美と機能は本質において不可分であり、作業工程の上でも概念の上でも分離することができない。 | ||

ブルターニュのスプーン 十九世紀 ブルターニュのスプーン 十九世紀 |

||

| 手作業で作られた物品には、生きた芸術を求める職人の感受性が、必ず刻印を残す。このような物品の美は、生きた手の動きから自然に生まれてくる。 | ||

| しかるに手仕事による製作が廃れ、機械による自動生産が始まると、美は機能の上に意図的に付加される「めっき」のような付属物になった。美は本来、出来上がった物品の中に自然に「見いだされるもの」であったが、物品が機械で大量生産される時代になると、美は「意図的に探し求められるもの」、物品に対して「意図的に付加されるもの」となった。 | ||

| このようにして、「職人」と「芸術家」の分離が起こった。 | ||

| かつて職人と芸術家の間に区別は存在しなかった。芸術家は一介の職人あるいは職人の親方として、注文された絵画や彫刻を制作していた(註1)。絵画職人、彫刻職人は芸術家であり、生命を持って呼吸する美を自身の生から生み出しつつ、仕事をした。 | ||

| しかし機械が発明されたルネサンス期頃を境にして、それまで同一人物の中で一体であった「職人」と「芸術家」が分裂した。一方は単なる労働者となり、もう一方は実用から乖離した純粋美学の探求に没頭するようになった。後者は社会との接点を失っていった。 | ||

| 地に足を着けた手仕事から知性によって引き離され、いわば抽象された芸術は、自らの起源である感性を忘れ、理論を追い求めるようになった。 | ||

| 市民階級が力を持った十九世紀において、芸術の価値は贅沢のうちにあると考えられた。富を見せびらかす過剰な装飾や、知識のひけらかし、過去の様式の模倣こそが、「美」であると考えられた。 | ||

l'opéra Garnier l'opéra Garnier |

||

| 二十世紀になるとその反動が起こり、実用的役割に適合する有用性こそが「美」であると考えられるようになった。このような機能主義の考え方は、単純簡明な作品のうちに、美しい調和を実現した。 | ||

le théâtre national de Chaillot, le grand foyer le théâtre national de Chaillot, le grand foyer |

||

| しかしながらここには注意すべきことがある。有用性こそが美の本性であるとすれば、美は役立つ対象を常に持たなければならないことになる。有用性は単独で存在することができず、常に「何かのための」有用性であるからだ。しかるに美は、「何かのための」美ではない。美の目的は美そのものである。したがって「美」と「有用性」を同一視する機能主義は、本質的に異なる概念を混同していると言わざるを得ない。美がその起源である感性から引き離されているという問題は、機能主義によっても解決していないのである。 |

ユイグによると、手作業で作られた物品が生得的に有する美は、職人の手の動きから自然に生まれてくるのであって、知性がもたらすのではありません。 美とは、生きた芸術を求める職人の感受性が品物に残した刻印にほかなりません。美はそのような品物に自然に備わり、見出されるものであって、意図的に追求され、機能の上に付加されるものではありません。

十九世紀のブルジョワは、貴金属や宝石など、高価な材料を使った品物が、美術的価値が高いと考えました。あるいは知的遊戯を秘めた作品、権威ある様式に合致した作品が、美しいとされました。しかしながら高価な材料を用いた過剰な装飾や、知性によって意図的に導入された様式は、物品に対して外側から付加された偶有的属性であり、物品の本性に内在する美ではありません。(註2)

装飾過剰の十九世紀に対する反動として、二十世紀に登場した機能主義は、簡潔なフォルムのうちに美しい調和を回復しました。機能主義の本質は、有用性に存します。しかるに機能主義が生み出す美は、有用性と表裏一体です。したがって機能主義が生み出す美は、機能主義の本質に根ざす美であって、十九世紀の「美」のような外側からの付加物ではありません。

しかしながら有用性は単独で成立する概念ではなく、有用性の目的となるものを必ず伴います。有用なものは「特定の何か」にとって有用なのであって、或る物が有用であるためには、その「特定の何か」が常に必要です。したがって感受性豊かな職人の手の動きから自然に生まれて見出される「美」は、機能主義の「美」によっても未だ回復されていません。機能主義の「美」が有用性の対象を常に必要とするのに対して、職人の手から自然に生まれて見出される「美」は、他の何物にも頼らず自存するからです。

筆者(広川)はずいぶん昔、まだ駆け出しのアンティーク店主であった頃に、京都の骨董店で根来塗の汁椀を見たことがあります。数百年前、寺の食堂(じきどう 僧が食事をするところ)で実際に使われていた椀で、和骨董を見慣れた人の目で見れば、たいへん美しい形であるとのことでした。値段はたしか六、七万円でしたが、当時の筆者には使い古しのただの汁椀にしか見えませんでした。貴金属でできているわけでもなく、細かい細工が施してあるわけでもないのに、どこにそれだけの価値があるのか、理解できなかったのです。いま思い返せば、あの汁椀の美は、ルネ・ユイグが「見えるものとの対話」で論じている美、すなわち職人の手から自然に生まれて「見出される美」そのものであったと思い当たります。

註1 ヨーロッパの歴史において、画家や彫刻家が無名の「職人の親方」ではなく、自分の名の下に活動する「芸術家」となったのは、ジョット(Giotto di Bondone, c. 1266 - 1337)以降のことです。それ以前の画家や彫刻家は、いかなる名匠といえども、作品に署名することさえほとんどありませんでした。レオナルド・ダ・ヴィンチはヴェロッキオ(Andrea del Verrocchio, c. 1435 - 1488)の徒弟となりましたが、この工房でも絵画や彫刻だけでなく、室内装飾や金細工など、さまざまな工芸品を受注・制作していました。

中世のギルド的な工房と先鋭に対立するのが、アカデミーです。十六世紀から十七世紀にかけてイタリア各地でアッカデミアが創設され、フランスにおいても 1648年に王立アカデミーができました。アッカデミア、アカデミーはギルドとは異質の芸術家団体・研究教育機関です。

ちなみに工人を脱して芸術家としての自意識を持ち、自分の名前を作品に記した人物として、我が国では京焼の陶工野々村仁清がよく知られます。仁清は江戸前期の人物です。

註2 ヨーロッパの建築家にとって、アンドレア・パッラーディオ(Andrea Palladio, 1508 - 1580)による「建築の四つの書」(伊 "I Quattro Libri dell'Architettura")は最大の権威でした。パッラーディオが手本にしたのはローマ退廃期の建築でしたが、パッラーディオ自身を含め、建築家たちはこれを古典古代の最も優れた建築であると思い込んでいました。

しかしながら十八世紀が終わりに近づく頃、旅行が比較的容易になり、またエキゾチックな近東の風景を描いた銅版画が広まると、古典ギリシア最盛期の建築は、パッラーディオの本に載っているものとは大きく異なることがわかり、人々は大きな衝撃を受けました。この出来事は、当時の建築における「美」とされたものが、知性による外挿物であったこと、感受性に基づいて自然に生まれ、作品に刻印される「見出される美」ではなかったことを、端的に物語っています。

関連商品

美学、美術思想 インデックスに戻る

美術品・工芸品のレファレンス インデックスに戻る

美術品・工芸品 商品種別表示インデックスに移動する

美術品・工芸品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS NON INVENIENDUS