彫刻的絵画としての単色版画とカマユー ― 絵画の形態と色彩に関する試論

gravures monochromatiques et camaïeu - un essai sur la forme et la couleur

(上) フランソワ=アルフレッド・ドロブ作 「ピューラモスとティスベー」 Pyrame et Thisbé / Pyramus and Thisbe 伝統的ヨーロッパ美術を決算する記念碑的作品 カマユーを再現した名品フォトグラヴュール 1878年 当店の商品です。

本論では西洋美術思想における形態と色彩の対立あるいは対置を軸に、カマユーと単色版画の存在意義を考察します。

【「カマユー」とは何か】

二次元の絵画に属する単色の作品として、カマユーと版画が挙げられます。版画がどのような美術品であるかはよく知られていますし、版画の技法については別稿で解説しています。本稿ではカマユーを中心に論じます。

色相が同じで、明度のみが異なる色を使って描いた絵画を、フランス語でカマユー(仏 camaïeu)と呼びます。日本語では単色画または単彩画といいます。単色インクを使った版画は、カマユーです。東洋の水墨画もカマユーです。

【カマユーの語源】

フランス語カマユーにはトレマ(仏 tréma 分離記号、分音符)が付いていて、いかにも外来語らしい形ですが、その語源ははっきりとせず、定説と呼べるものがありません。比較的有力な説には、ギリシア・ラテン語起源説と、アラビア語起源説のふたつがあります。

ギリシア・ラテン語起源説は、ギリシア語で「地面に」「下地に接して」という意味の副詞カマイ(希 χαμαί)と、「灰色の」という意味の形容詞パイオス(ファイオス φαιός,

-ά, -όν)の合成語が、文献で未確認のラテン語カマハエウス(* camahaeus)を経由して近代語に入り、カメオ(伊 cammeo 仏

camée 英 cameo)及びカマユーという語ができたと考えます。

アラビア語起源説は、植物の芽を表すアラビア語の語義が多様になり、宝石を表すようになって、それがフランス語に取り入れられたと考えます。

辞書で "camaïeu" を引くと、リトレはアラビア語起源説に傾いています。OEDは "cameo"

の参照を指示し、"cameo" の項で上述のギリシア・ラテン語起源説を述べています。

【カマユーとカメオ】

(上) ジョヴァンニ・サッバート作 シェル・カメオ 「ナイル川から救われる幼児モーセ」 1853年

上で示したように、カマユーあるいはカメオの語源には二説があります。しかしながらいずれの説が正しいにしても、カマユーとカメオは本来同一の語であると考えられます。

現代語のカメオ(伊 cammeo)はインタリオ(伊 intaglio 印刻、凹版)の対語であり、ジュエリー素材を彫り残して突出させ、テーマを表現する技法を指します。現代語のカメオは技法の名称であり、素材が何であっても構いません。しかしながら歴史的に見ると、本来のカメオはアゲート(瑪瑙 めのう)を彫ったストーン・カメオです。アゲートは微細な結晶が層を為すように集合した岩石で、肉眼では美しい縞模様が見えます。

コンクの聖フォワのマジェステ(仏 majesté 人像型聖遺物函)。木身像を覆う金の板は、宝石のカボションで飾られています。

コンクの聖フォワのマジェステ(仏 majesté 人像型聖遺物函)。木身像を覆う金の板は、宝石のカボションで飾られています。

古代や中世の人々も、現代人と同様に宝石を好みましたが、カットの道具や技術が未発達であったので、現代のようなファセット・カット(註1)ができず、宝石はすべてカボション・カット(註2)でした。また「宝石」と聞いて現代人が真っ先に思い浮かべるダイヤモンドは価値あるものと考えられず、真珠とカラー・ストーン(色石)のみが珍重されていました。近世以前の時代、宝石は輝きを愛(め)でるのではなく、美しい色彩を愛でるものであったのです。

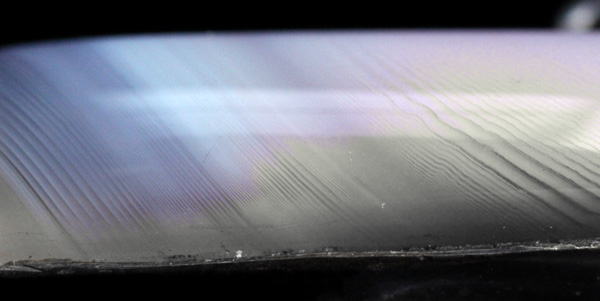

アゲートの美しい縞模様

アゲートの美しい縞模様

このような価値観を背景に、瑪瑙は現代人が考えるよりもはるかに大きな価値を持っていました。とりわけ縞瑪瑙は、異なる明度の層が重なっているゆえに、単一のカボションにおいて色(明度)の変化を楽しむことができます。一つの石が模様を有するという点で瑪瑙に勝る宝石はなく、その繊細な美は人々を魅了しました。

カマユー及びカメオの語源として再建されるラテン語カマハエウス(* camahaeus 註3)は、「下地となる石の表面に付いた灰色の宝石」という意味ですが、この語は瑪瑙を彫ったストーン・カメオをよく形容しています。

【カマユーの例】

版画は多色刷りのために複数の版を用意しない限り、単色のカマユーにならざるを得ません。これに対して絵具による絵画はどんな色の絵具でも自由に使えますから、多色に描かれるのが当然であるように思われます。しかるに絵具を使う絵画でありながら、一色しか使わないカマユーが制作されることがあります。

縞瑪瑙を浮き彫りにしたカメオでは、層の明暗の幅が限られています。これに対してカマユーの絵画では、絵具の明度を白から黒まで無段階に変化させることができます。カメオとカマユーの間にはこのような相違がありますが、特定の一つの色相で図像を描き出す点は、まったく共通しています。カマユーの絵画は、いわば絵によるカメオです。

画家はどんな色の絵具でも使えるのに、単色で絵画を描くのは、一見すると不思議なことに思えます。習作や下絵を除けば、絵画が単色で描かれるのには、次のような場合があります。

1. マドレーヌ期後期の洞窟壁画

ラスコーの壁画

ラスコーの壁画

旧石器時代の人々は岩陰や洞窟の入口、竪穴式住居に住み、洞窟の奥を住居に使うことは決してありませんでした。ラスコーの洞窟にも、人が住んだことはありません。しかしながら洞窟の奥には食用となる動物や罠、呪術師などの姿がしばしば描かれました。これらの洞窟壁画は、狩猟の成功を願う呪術的意図を有します。

ヨーロッパの旧石器時代は、古いほうから順に、オーリニャック期、ソリュトレ期、マドレーヌ期に分かれます。オーリニャック期の壁画は線のみにより、ソリュトレ期には壁画が描かれません。マドレーヌ期は再び線画から始まって、中期には平塗りが行われます。そして後期になると、赤や黒の顔料を刷毛に付けて、岩壁の凹凸も利用した見事な動物画が、ほぼ単彩で描かれます。ラスコーやアルタミラの洞窟壁画は、マドレーヌ期後期のものです。

この時代に入手可能であった顔料は、二酸化マンガンと木炭による黒を除けば、酸化鉄による黄と赤と褐色のみでした。原料が限られていましたから、顔料の色相の範囲も自ずから限られます。それゆえこの時代の洞窟画は、赤系統の顔料によるカマユーであるといえます。

ちなみにギリシア・ローマ時代に入っても、酸化鉄は最も入手しやすい顔料であり、壁画等に頻用されました。これに対して青の顔料を得るのは難しく、先史時代はもちろんのこと、ギリシア・ローマ時代になってもあまり使われませんでした。ギリシア語やラテン語には赤系統の色を表す言葉が豊富な反面、「青」を意味する語が完全に欠落しています。現代人にとって不可解に思えるこの言語学的事実は、赤の顔料が手に入りやすく、青の顔料が手に入れにくかった状況を反映しています。

2. 東洋の水墨画

(上) 石恪 「二祖調心図」(重要文化財) 北宋 東京国立博物館

水墨画が興ったのは唐代(618 - 907)です。当初は多色画の技法の一部でしたが、「水で暈(ぼか)して墨で章(あらわ)す(註4)」単色画へと発達してゆきました。

もともと水墨画は輪郭線を用いずに、面によって描いたため、専ら山水画に用いられました。しかるに五代から宋の時代、人物を水墨で描くようになると、頭部のみを細筆の線で細かく描写し、首から下は太く動的な線で一気に描くようになりました。

わが国には、宋と元の時代を経た水墨画が、禅宗とともに伝えられました。

3. 石造彫刻を模しただまし絵

(上) ゲント祭壇画 両翼パネル外側下段

カマユーによって石造彫刻風の絵画が描かれることがあります。上の写真はヤン・ファン・アイク(Jan van Eyck, c. 1395 - 1441)による「ゲントの祭壇画」両翼パネル外側下段で、向かって左側のカマユーは洗礼者ヨハネ、向かって右側のカマユーは使徒ヨハネです。その両側に多色画で描かれているのは、祭壇画を寄進した夫妻です。

石造彫刻を模したカマユーは、多彩画に描き込まれた背景にも見られますし、だまし絵の効果を狙った天井画や壁画においても、作品の一部としてしばしば用いられます。

4. 夜の光景

(上) Le Douanier Rousseau, "La Charmeuse de serpents", 1907, Huile sur toile, 1670 x 1895 mm, Musée d'Orsay, Paris

人間の網膜には二種類の視細胞があります。桿体(かんたい)細胞は光子一個を検出する感度を有しますが、色はわかりません。色すなわち波長の違いを検出するのは錐体(すいたい)細胞のはたらきですが、錐体細胞はある程度の明るさが無ければ機能しません。それゆえ人間は照明が無い夜間に色を識別できず、夜の光景を人間の肉眼で見える通りに描こうとすると、絵画はカマユーに近づきます。

【「色に対する形態の優位性」の思想】

しかしながらルネサンス以降の西洋において、画家がカマユーの技法で絵画を描くとき、画題の内奥に秘められた不可視の本質に近づこうとする欲求こそが、最も重要な動機であると筆者(広川)は考えています。

現代人は、物を透過し、あるいは物の表面に反射して目に入った可視光線のうち、特定の周波数帯がさまざまな色となって見えることを知っています。また白と黒は色ではないこと、すなわちあらゆる周波数帯の光が混じりあった白色光が、そのまま目に入れば白く見えること、逆にいかなる周波数帯の可視光線も目に入らなければ、黒く見えることを知っています。現在では子供にとっても常識であるようなこれらの事柄が最初に証明されたのは、実は近世以降のことに過ぎません。すなわち 1666年にアイザック・ニュートンが白色光をプリズムで分光し、色彩とは各周波数帯の光に他ならないことを初めて証明したのです。

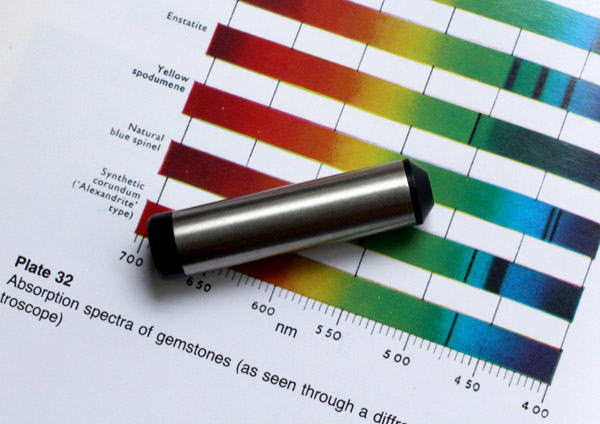

宝石鑑別用のスペクトロスコープ(分光器) 筆者が普段使っているもの。

宝石鑑別用のスペクトロスコープ(分光器) 筆者が普段使っているもの。

ニュートン以前の人々は、色彩の本質についてこのような科学的知識を持ちませんでした。8世紀以来、ヨーロッパでは、光は神に属するとされていましたが、色彩については神に属するのか、あるいは地上の物質に属するのかという論争が、九百年近くのあいだ戦わされてきました。

中世の科学思想によると、人間の目に見えるのは物質のみです。物質でないものは目に見えません。唯一の例外が光です。光は物質ではありませんが、目に見えます。光について、諸家の説は一致して、神に由来すると考えていました。光は神から発出するものであり、アウグスティヌスが言うように、「不可視の神より来る可視的なもの」でした。

しかるに色彩の本質については二つの説がありました。一方は「色彩は物質の属性である」とする考え方です。この考えによると、色彩は物質と不可分であり、物質の表面を膜のように被うものです。色彩は天来のものである光とは本質的に無関係であり、あくまでも物質が有する性質です。この説が正しいとすれば、地上に属する物資の属性に過ぎない色彩によって、天上にある神の栄光を表すことなど不可能です。色彩を教会堂に溢れさせるのは、むしろ神の栄光を汚すことです。このように考えた人物の代表はクレルヴォーの聖ベルナールです。ベルナールが属するシトー会の聖堂は質素で、華やかなステンドグラスを有しません。

色彩の本質に関するもう一方の説は、「色彩は光に属する」と考えます。この説によると、色彩は光と同様に神に由来し、神の栄光を表します。したがって聖堂を色彩で飾るのは神を讃えるのにふさわしいことでした。この考えを代表する人物はサン=ドニ修道院長であったシュジェ

(Suger de Saint-Denis, c. 1080 - 1151) です。サン=ドニのバシリカには 1966年以来サン=ドニ司教区の司教座が置かれていますが、それまではベネディクト会修道院の付属聖堂でした。シュジェは1112年以来、ここの修道院長を務めていましたが、1136年から

1140年にかけて聖堂の改築を行いました。シュジェが改築したサン=ドニのバシリカは最初のゴシック建築であり、歴史上初めて、ステンドクラスを透過した多色の光を聖堂内に溢れさせました。

このような思想の対立史には色彩に対して向けられた猜疑心がよく表れています。しかしながら「色彩の本質」という哲学的議論を持ち出さなくても、形態の同一性に比較して、色彩の同一性が保たれにくい実例は、しばしば観察することができます。物の形は変わらないのに色だけが褪せるのはよく経験される事実ですし、光の質や方向が変われば物体の色も変わって見えることも多くあります。生物のなかには体の色をほとんど瞬時に変えるものもいます。それゆえ西洋の古典主義絵画において色彩は軽視され、むしろ錯覚を起こすものとして貶められました。色彩に対する形態の優位を説く思想は、彫刻を絵画よりも高い地位に置きました(註5)。

【「彫刻的絵画」としてのカマユーと単色版画】

(上) ピエール=ルイ=ジョゼフ・ド・コナンク作 「タンバリン」(部分) Le Tambourin / The Tambourine ハーバート・ボーンによる丁寧かつ細密なスティール・エングレーヴィング 1872年 当店の商品

上述のコンテクストに即して考えるとき、単色のカマユー、及び単色の版画は、絵画でありながらも形態優位の思想に基づく技法であり、いわば「彫刻的絵画」であるということができます。天然色の写真や影像に囲まれて生きる現代人は、絵画は多色で描かれるものと思い込んでいて、美術館を訪れても印象派絵画の色彩に目を奪われがちです。しかしながら単色の絵画や版画を「色彩が欠如した絵」と消極的に捉えるのは、大きな誤りです。

旧石器時代の洞窟壁画に色相の変化が乏しいのは、多彩の顔料が手に入らなかったからです。しかしながら人間の才能と能力は、用いるべき方法と手段が限られている状況でこそ、最もよく発揮されます。後世になって多様な顔料が容易に手に入るようになってもカマユーが描き続けられ、多色刷りが可能になってもモノクロームの版画が制作され続けた事実は、作品の色を敢えて単色に制限することで、可視的現象の内奥に潜む本質を表現しようと挑戦し続ける、美術家たちの創造的努力を示します。

東洋の水墨画は多彩画から分離発展した技法です。多彩の顔料が手に入らなかったから、仕方なく墨を用いたのではありません。存在の本質を見極めようとする禅宗と水墨画の結びつきは、極めて示唆的です。このことが端的に示すように、カマユー及び単色の版画は、対象の裡(うち)に秘められた不可視の本質に、可視的な現象を超えて迫ろうとする真摯な試みであり、西洋美術思想の伝統的意味において「彫刻的絵画」であるということができます。

註1 宝石の表面に多数のファセット(英 facet 小面)を作るカット。

|

ファセット・カットの例 ピンク・トルマリン クッション・カット 8.9 x 5.0 mm 1.16カラット 当店の商品 |

註2 宝石の上面全体が一つの広い曲面を為すように磨き、明確に区切られたファセットを作らないカット。

|

カボション・カットの例 ガーネット クッション・カット 7.0 x 5.0 mm 1.06カラット 当店の商品 |

註3 再建された語形が文献で確認できない場合、言語学ではアステリスク(*)を付して示す。

註4 水暈墨章(すいうんぼくしょう)。八世紀前半に活躍した王維(699 - 759)は水で暈す「破墨」の技法を追究し、八世紀後半から九世紀初めの王墨は踊りながら描いて墨をはね散らす「溌墨」の技法を深めた。

註5 形態優位の思想と色彩優位の思想はそれぞれが様々な様式となって表れながら、西洋美術思想を貫く二本の流れとして現代にいたるまで連綿と続いている。ふたつの考え方の対立を軸にルネサンス以降の西洋美術史を解釈すれば、印象派の絵画は形態優位あるいは彫刻優位の思想に対するアンチテーゼ(独

die Antithese 反定立)であり、色彩を重視した十六世紀のヴェネツィア派(ティツィアーノとジョルジョーネ)及びバロック美術に連なるものと捉えることができる。これに対して形態優位あるいは彫刻優位の芸術はミケランジェロとラファエロを範と仰いだ十六世紀のトスカナ・ローマ派、及び素描を重視する十八世紀の古典主義に連なり、さらにはキュビスムやシュールレアリスムを生み出してゆくものと捉えることができる。

近代に化学が発達し、様々な色彩の顔料が安価に合成できるようになると、色彩を有する絵画が勢いを得る。十九世紀後半に発明されたチューブ入り絵の具は、戸外での絵画制作を可能にした。印象派に至って描かれる対象は実体性を失い、ついに光と色彩が生み出すアンプレシオン(仏

impression 印象、雰囲気)のうちに溶解する。対象物の実体性から逃れようとするこの傾向を推し進めると、絵画は自然の色彩からさえ逃れようとする。ゴーギャンの黄色いキリストによって代表されるクロワゾニスム(仏

le cloisonnisme)及びフォーヴィスム(仏 le fauvisme)を経た絵画は、やがて絶対的自律性を獲得して抽象画に行き着く。

関連商品

アンティーク版画 antique prints

アンティーク版画 antique prints

フランソワ=アルフレッド・ドロブ作 「ピューラモスとティスベー」 Pyrame et Thisbé / Pyramus and Thisbe 伝統的ヨーロッパ美術を決算する記念碑的作品 カマユーを再現した名品フォトグラヴュール 1878年

フランソワ=アルフレッド・ドロブ作 「ピューラモスとティスベー」 Pyrame et Thisbé / Pyramus and Thisbe 伝統的ヨーロッパ美術を決算する記念碑的作品 カマユーを再現した名品フォトグラヴュール 1878年

美学、美術思想 インデックスに戻る

美術品・工芸品のレファレンス インデックスに戻る

美術品・工芸品 商品種別表示インデックスに移動する

美術品・工芸品 一覧表示インデックスに移動する

アンティークアナスタシア ウェブサイトのトップページに移動する

Ἀναστασία ἡ Οὐτοπία τῶν αἰλούρων ANASTASIA KOBENSIS, ANTIQUARUM RERUM LOCUS

NON INVENIENDUS